三国名将姜维到底是一个什么样的人?到底是怎么评价的?

【千问解读】

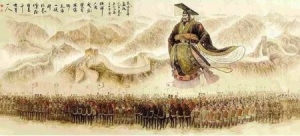

说到三国小编相信很多人都是知道的,三国是历史上很厉害的一个朝代,关于三国时期的历史,小编觉得很多人都比较的清楚,因为现在有三国演义这部历史名著主要讲述的就是三国时期的故事,曹操,诸葛亮这些都是里面很经典的人物,我们今天就一起来看看在三国名将姜维到底是一个什么样的人?到底是怎么评价的?一起来看看吧!

《晋书·姜维传》载:姜维,字伯约,天水冀人也。

幼年丧父,和母亲一起生活。

建兴七年,归附蜀汉。

建兴十二年,任右监军、辅汉将军,加封平襄侯。

延熙元年,被蒋琬任命为司马。

延熙六年,升任镇西大将军,兼任凉州刺史。

延熙十年,升任卫将军,”与大将军费祎共録尚书事”。

后领命北伐,被士兵杀死。

公元228年蜀汉诸葛亮军向祁山,魏国天水太守马遵怀疑“维等有异心”,于是姜维被迫归汉。

姜维归汉之后,诸葛亮的欣喜之情溢于言表。

《三国志·本传》曰:“亮辟维为仓曹掾,加奉义将军,封当阳亭侯。

时年二十七。

亮与留府长史张裔、参军蒋琬书曰:`姜伯约忠勤时事,思虑精密,考其所有,永南(李邵)、季常(马良)诸人不如也。

其人,凉州上士也。

”又曰: “须先教中虎步兵五六千人。

姜伯约甚敏于军事,既有胆义,深解兵意。

此人心存汉室,而才兼于人,毕教军事,当遣诣宫,觐见主上。

” 谨慎严明的诸葛亮,知人善任,对于一个年仅27岁归附未久的姜维却大加称赏,可见姜维是何等杰出!

公元234年诸葛亮病逝,后主遵亮嘱托,“擢维为辅汉将军”。

及至公元253年蒋琬、费祎相继谢世,姜维进位大将军,执掌前方军权,开始大规模伐魏。

至263年,司马昭率军大举伐蜀,谯周惑动后主,“面缚含壁,而归魏国”。

姜维因为志远,所以洒脱,因为洒脱,所以豪爽。

为了实现“汉世之事,谁与正之”的理想与信念,不拘小节,不营私产,不以小事为意,不惜个人荣辱。

姜维在国亡主辱之际,诈降曹军,策反钟会,企图重建汉国,不幸举事不成,危及其“妻子皆伏诛”。

蜀汉名臣郤正曾这样评价姜维:“姜伯约据上将之重,处群臣之右,宅舍弊薄,资财无馀,侧室无妾媵之亵,后庭无声乐之娱,衣服取供,舆马取备,饮食节制,不奢不约,官给费用,随手消尽;察其所以然者,非以激贪厉浊,抑情自割也,直谓如是为足,不在多求。

凡人之谈,常誉成毁败,扶高抑下,咸以姜维投厝无所,身死宗灭,以是贬削,不复料擿,异乎春秋褒贬之义矣。

如姜维之乐学不倦,清素节约,自一时之仪表也。

“

姜维的存在是蜀汉后期唯一一个能够支撑起摇摇欲坠蜀国的大臣此人在智谋、军事以及武功上都有着骄人的成绩在其只有二十七岁的时候他便受到旷世之才诸葛亮的认可与重用然而蜀国最终被曹魏取代是一个铁一般的历史现实,无论姜维多么的出众他所能够大展身手的年代已经过去了,这是其无法转变的客观历史。

《晋书·姜维传》中评价姜维是:粗有文武,志立功名,但轻视部众滥用武力,明察决断并不周密,终至陨毙。

屈突通简介 隋唐名将凌烟阁二十四功臣屈突通生平

孤忠难挽狂澜:元末名将王保保的悲壮终章

这位蒙古,自幼在汉蒙交融的家族中成长,既承袭了伯也台部蒙古人的骁勇,又浸润着中原文化的谋略,其一生轨迹恰似元末政局的缩影--在军阀混战、皇权倾轧与外敌入侵的三重漩涡中,以孤忠之姿演绎着末代王朝最后的倔强。

一、乱世烽烟中的崛起之路 王保保的军事生涯始于察罕帖木儿遇刺后的权力真空。

1362年,其养父在镇压红巾军时遭叛将暗杀,年仅弱冠的王保保,以雷霆手段诛杀叛将、王士诚,剖其心祭奠亡父。

这场血腥镇压不仅稳固了河南、山东局势,更让元廷看到这位年轻将领的铁腕手段。

破格擢升其为河南王、中书左丞相,总领天下兵马,却不知此举将最后的精锐之师推向了党争深渊。

在皇太子与顺帝的权力博弈中,王保保被迫卷入 太子党 与 帝党 之争。

1365年通州之战,他联合辽东诸王击溃孛罗帖木儿,护送太子返京后获封左丞相。

然而元廷腐朽已深,、弼等地方军阀拒不承认其权威,元军陷入 挟天子以令诸侯 的困局。

当的北伐大军逼近大都时,王保保正被困于太原内战,待其回师救援,元顺帝已仓皇北逃,留给他的只剩破碎山河。

二、塞北孤城的血色残阳 定西沈儿峪之战成为王保保军事生涯的转折点。

1370年,面对徐达率领的明军主力,他以八万残兵对抗二十万精锐,虽以火器阵大破明军先锋部,却因部将叛变导致全线溃败。

史载其 仅与妻子数人北走,至黄河,得流木以渡 ,狼狈逃至漠北和林。

这场惨败不仅使元廷丧失关中根据地,更暴露出政权的致命弱点--缺乏战略纵深与后勤保障。

转机出现在1372年的岭北之战。

王保保采用 诱敌深入 之计,以贺宗哲部为诱饵,将徐达五万先锋引入漠北腹地。

当明军深入至漠南哈拉和林时,预先埋伏的元军铁骑突然合围,明军在零下三十度的严寒中粮道断绝,蓝玉部 死者数万人 ,徐达仅率残部突围。

此役虽重创明军,却未能扭转北元颓势--王保保始终未能建立稳固根据地,其麾下多为流寇式武装,难以与的度相抗衡。

三、孤忠难挽的王朝余烬 朱元璋对王保保的招降堪称历史奇观。

从1368年至1375年,他先后七次遣使劝降,甚至封王保保之妹为秦王妃,派北元降将李思奇持亲笔信赴漠北。

王保保的回应极具戏剧性:他礼遇来使却断其一臂,使其 伤重而亡 。

这种近乎偏执的忠诚,既源于对的效忠传统,亦因目睹元廷腐朽后的救赎心理--当察罕帖木儿遇刺、元顺帝北逃等事件接连发生,他选择以军事行动证明蒙古铁骑的尊严。

关于其死因,史学界存在争议。

《明实录》载其卒于洪武八年(1375年)哈剌那海之衙庭,而兰州地方志则称其晚年潜渡琼州,在万州北门终老。

但更多证据指向漠北病逝说:出土的《赛因赤答忽墓志铭》显示,王保保家族长期受困于高原肺疾,其晚年 咳血不止 的记载与漠北恶劣环境吻合。

其妻自缢殉节,更印证了其 宁死不降 的誓言。

四、历史回响中的文明碰撞 王保保的悲剧折射出游牧文明与农耕文明的深层冲突。

他麾下既有装备火器的汉军炮兵,又保留着蒙古铁骑的轻骑战术;既在兰州修筑王保保城坚守关隘,又以 坚壁清野 对抗明军屯田。

这种矛盾性在岭北之战中达到顶峰--当明军以构建防线时,北元仍依赖的劫掠经济,注定无法持久对抗中原王朝的体系化战争。

朱元璋将其列为 人生三憾 之首,既是对军事对手的尊重,亦是对游牧文明韧性的警惕。

王保保死后十二年,蓝玉在捕鱼儿海大破北元,彻底终结黄金家族的统治。

但王保保城遗址的夯土层、兰州太平鼓的战鼓声,仍在诉说着那段文明碰撞的悲歌--当历史的车轮碾过,忠诚与背叛、铁血与柔情,最终都化作黄河岸边的苍茫暮色。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。