蜀先主庙原文及赏析

(天下一作:天地) 势分三足鼎,业复五铢钱。

得相能开国,生儿不象贤。

凄凉蜀故

【千问解读】

(天下一作:天地) 势分三足鼎,业复五铢钱。

得相能开国,生儿不象贤。

凄凉蜀故妓,来舞魏宫前。

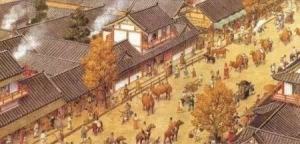

译文 刘备的英雄气概真可谓顶天立地,经历千秋万代威风凛凛至今依然。

创立基业与吴魏三分天下成鼎足,恢复五铢钱币志在振兴汉室。

等到丞相葛亮的帮助开创了国基,可惜生个儿子不像其父贤明。

最凄惨的还是那蜀宫中的歌伎,在魏宫歌舞刘禅也毫无羞情。

注释 诗题下原有注:“汉末谣,黄牛白腹,五铢当复。

”天下英雄:一作“天地英雄”。

《三国志·蜀志·先主传》:曹操曾对刘备说:“天下英雄,唯使君与操耳”。

“势分”句:指刘备创立蜀汉,与魏、吴三分天下。

五铢钱:汉武帝时的货币。

此代指刘汉帝业。

“业复”句:王莽代汉时,曾废五铢钱,至光武帝时,又从马援奏重铸,天下称便。

这里以光武帝恢复五铢钱,比喻刘备想复兴汉室。

相:此指诸葛亮。

不象贤:此言刘备之子刘禅不肖,不能守业。

“凄凉”两句:刘禅降魏后,东迁洛阳,被命为安乐县公。

魏太尉司马昭在宴会中使蜀国的女乐表演歌舞,旁人见了都为刘禅感慨,独刘禅“喜笑自若”,乐不思蜀(《三国志·蜀志·后主传》裴注引《汉晋春秋》)。

妓:女乐,实际也是俘虏。

赏析 此诗意在赞誉英雄,鄙薄庸碌,赞扬了刘备的的业,慨叹蜀汉事业后继非人,总结蜀汉亡国的历史教训。

首联写先主庙堂威势逼人,颔联赞刘备的英雄业绩,颈联为刘备的业未成、嗣子不肖而叹息,尾联感叹后主亡国。

全诗入词精警凝炼,对仗警辟工整,风格沉着超迈,前半写的德,后半写衰败,以形象垂戒当世。

《蜀先主庙》是刘禹锡五律中传诵较广的一首。

这首咏史之作立意在赞誉英雄,鄙薄庸碌。

首联“天地英雄气,千秋尚凛然”,高唱入云,突兀挺拔。

细品诗意,其妙有三: 一、境界雄阔奇绝。

“天地”两字囊括宇宙,极言“英雄气”之充塞六合,至大无垠;“千秋”两字贯串古今,极写“英雄气”之万古长存,永垂不朽。

遣词结言,又显示出诗人吞吐日月、俯句古今之胸臆。

二、使事无迹。

“天地英雄”四字暗用曹操对刘备语:“今天下英雄,惟使君与操耳”(《三国志·蜀志·先主传》)。

刘禹锡仅添一“气”字,便有庙堂气象,所以纪昀说:“起二句确是先主庙,妙似不用事者。

” 三、意在言外。

“尚凛然”三字虽然只是抒写一种感受,但诗人面对先主塑像,肃然起敬的神态隐然可见;其中“尚”字用得极妙,先主庙堂尚且威势逼人,则其生前叱咤风云的英雄气概,力不待言了。

颔联紧承“英雄气”三字,引出刘备的英雄业绩:“势分三足鼎,业复五铢钱。

”刘备起力微细,在汉末乱世之中,转战南北,几经颠扑,才形成了与曹操、孙权三分天下之势,实在是得之不易。

建立蜀国以后,他又力图进取中原,统一中国,这更显示了英雄之志。

“五铢钱”是公元前118年(汉武帝元狩五年)铸行的一种钱币,后来王莽代汉时将它罢废。

东汉初年,光武帝刘秀又恢复了五铢钱。

此诗题下诗人力注:“汉末童谣:钱黄牛白腹,五铢当复’。

”这是借钱币为说,暗喻刘备振兴汉室的勃勃雄心。

这一联的对仗难度比较大。

“势分三足鼎”,化用孙楚《为石仲容与孙皓书》中语:“力谓三分鼎足之势,可与泰山共相终始。

”“业复五铢钱”纯用民谣中语。

两句典出殊门,互不相关,可是对应力成巧思,浑然天成。

颈联进一步指出刘备的业之不能卒成,为之叹惜。

“得相能开国”,是说刘备三顾茅庐,得诸葛亮辅佐,建立了蜀国;“生儿不象贤”,则说后主刘禅不能效法先人贤德,狎近小人,愚昧昏聩,致使蜀国的基业被他葬送。

创业难,守成更难,刘禹锡认为这是一个深刻的历史教训,所以特意加以指出。

这一联用刘备的长于任贤择相,与他的短于教子、致使嗣子不肖相对比,正反相形,具有词意颉颃、声情顿挫之妙。

五律的颈联最忌与颔联入意雷同。

此诗颔联咏的业,颈联说人事,转接之间,富于变化;且颔联承上,颈联启下,脉络相当清晰。

“凄凉蜀故妓,来舞魏宫前。

”感叹后主的不肖。

刘禅降魏后,被迁到洛阳,封为安乐县公。

一天,“司马文王(昭)与禅宴,为之作故蜀伎。

旁人皆为之感怆,而禅喜笑力若。

”(《三国志·蜀志·后主传》裴注引《汉晋春秋》)尾联两句当化用此意。

刘禅不惜先业、麻木不仁至此,足见他落得国灭身俘的严重后果决非偶然。

字里行间,渗透着对于刘备身后事业消亡的无限嗟叹之情。

从全诗的构思来看,前四句写盛德,后四句写业衰,在鲜明的盛衰对比中,道出了古今兴亡的一个深刻教训。

诗人咏史怀古,其着眼点当然还在于当世。

唐王朝有过开元盛世,但到了刘禹锡所处的时代,已经日薄西山,国势日益衰颓。

然而执政者仍然那样昏庸荒唐,甚至一再打击迫害像刘禹锡那样的革新者。

这使人感慨万千。

刘禹锡 刘禹锡(772-842),字梦得,汉族,中国唐朝彭城(今徐州)人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。

唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。

他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。

政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。

后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。

据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。

五台山必游的几个寺 参观寺庙群按什么顺序

好多人开始预定门票,迫不及待地计划去五台山参观朝拜了。

五台山寺庙目前有400多座,那么到了五台山旅游,不可能都走到,只能参观朝拜几个重点的、具有代表性的寺庙。

那么参观寺庙群按什么顺序,去哪几个寺庙? 我来告诉你! 五台山五台高峰俗称五个台,五个台包围的区域成为“台内”,其他的区域称之为“台外”,台内分布50个左右的寺院,规模较小。

台外有300多座,规模较大。

五台山寺庙分为青庙、黄庙两大类。

青庙就是汉传佛教的寺院,黄庙就是藏传佛教的寺院。

比如:菩萨顶、五爷庙为黄庙。

显通寺、尊胜寺为青庙。

千年古刹大都在台外,如:汉代西明寺、唐代南禅寺及佛光寺、元代双泉寺等等。

台内台怀镇基本为明清寺院,比较年轻的建筑风格。

古佛古寺基本以台外为主。

400多座寺院中,旅游景点有10个左右,其余的寺院非常清苦,并非旅游者看到的人声鼎沸的现象。

五台山重点寺庙推荐 显通寺---五台山寺庙群中最大的一座寺庙 显通寺是五台山寺庙群中最大的一座寺庙,寺域规模宏大。

现有大小房屋四百多间,大多为明清时期建筑。

沿寺内之中轴线,并列有七座殿宇,分别为观音殿、文殊殿、大佛殿、无量殿、千钵殿、铜殿与藏经殿。

此外,还有钟楼、僧舍和各种配殿。

塔院寺--五台山标志建筑大白塔所在寺庙 塔院寺在台怀镇显通寺南侧,五大禅处之一。

寺内以舍利塔为主,塔基座正方形,藏式,总高约60米,塔基为正方形。

建塔时,砖缝全部用米浆、石灰搅拌后砌筑而成。

塔面呈白色,举目仰观,耸入云天,白塔形如藻瓶,塔利、露盘、宝珠,都用精铜铸成。

菩萨顶---五台山规模最大的黄教寺院 位于显通寺北侧的灵鹫峰上。

从下往上仰望层层台阶,犹如天梯,直达菩萨顶上的梵宇琳宫。

相传文殊菩萨就居住在山顶上,故起名叫菩萨顶,亦称文殊寺。

寺院规模宏大,占地45亩,瓦为三彩琉璃瓦,砖为青色细磨砖,非常豪华,为五台山诸寺之首,是五台山规模最大的黄教寺院,五台山五大禅处之一。

圆照寺——都纲殿院的金刚宝座塔 圆照寺位于显通寺钟楼对面,古称普宁寺(门票)。

占地12600平方米,殿堂八十余间。

寺建一进三院,天王殿、毗卢殿、都纲殿排列在一条中轴线上。

山门三间,掖门两道,称为五朝门,为五台山所特有。

五爷庙——香火旺盛 古戏台在五龙王殿正对面,是专为五爷唱戏而设置的,传说五龙王喜欢尘俗生活,尤爱看戏,看戏后心情舒畅,便会风调雨顺。

所以,每年六月大会,这里都要大开殿门,让五爷居高、居中赏戏。

黛螺顶-----小朝台朝拜五方文殊,风景优美 黛螺顶(寺),位于台怀镇中心寺庙群区以东,位于陡峭的半山脊黛螺顶上。

黛螺顶(寺)也是人们通常所说的“小朝台”。

黛螺顶把五座文殊菩萨像复制塑造后,集中在一起,来到这里朝拜了五座文殊菩萨像,等于转遍了五座台,所以叫“小朝台”。

广化寺----五台山唯一晚上可以参观的寺庙 广化寺原为五台山著名的华严道场,后为章嘉活佛的五处之一,也是五台山“黄庙十大寺”之一。

寺内有艺术珍品十六尊者石刻。

广化寺历史悠久。

佛母洞——一个可以获得重生的地方 千佛洞位于白云寺内,又称之为佛母洞,它是天然形成的石灰岩洞。

据说有相关佛教经典记载了释边牟尼佛的诞生所印证,佛母洞在中外佛教灵迹中都是独一无二和富有盛名的。

龙泉寺-----有清澈的五台山泉水 寺始建于宋代,明嘉靖年间(1522—1566年)重修,清末民国初年又重建,现存建筑多属民国初年建筑。

寺内建筑虽为民国年间建造,但寺内外石雕建筑雕凿精致,千问网,为罕见的石雕精品。

五台山参观行程安排 第一天:赴五台山,抵达后午餐,入住宾馆,午餐后游览藏传佛教寺庙的领袖庙 菩萨顶(游览1时),五台山最大、最古老,同时也是汉传佛教领袖寺庙的显通寺(游览1小时),游览圆照寺(游览20分钟);游览大白塔所在寺院塔院寺(游览40分钟);晚餐后参观广化寺; (住五台山) 第二天: 早游览五台山许愿最灵、香火最旺的寺庙 五爷庙(又名万佛阁)(游览30分钟);上午登有1080级台阶的小朝台 黛螺顶(游览2小时),朝拜五方文殊菩萨。

后 可以赴佛母洞(需要时间和体力)参观,也可以 自由参观。

下午后参观龙泉寺,返程;随 我 行,走 山 西, 带您吃、住、行、游、购、娱 “遇见就是缘分,关注我一下呗!”

蜀汉棋局中的弃子:解码刘封之死的三重政治密码

养子在的泪眼中自刎而亡,这位曾以武勇震慑东三郡的将领,最终沦为权力天平上的祭品。

其死亡背后交织着继承危机、战略失误与派系倾轧的三重绞索,折射出时代最残酷的政治法则。

一、继承危机:下的身份困局 刘封之死本质上是宗法制度与现实政治的剧烈碰撞。

作为刘备在荆州时期收养的义子,刘封早年因 武艺气力过人 备受器重,甚至一度被视为继承人培养。

但公元207年的出生彻底改写了权力格局——这位具有汉室血脉的嫡子,使刘封的 养子 身份成为致命缺陷。

陈寿在《》中直言其身处 嫌疑之地 ,这种身份尴尬在刘备称汉中王后愈发凸显。

刘备的应对策略充满政治算计:通过册立刘禅为太子、派遣刘封远征上庸,看似重用实则疏远。

但人事安排的失衡埋下隐患——让年仅二十余岁的刘封统领孟达等老将,既无法建立威望,又陷入权力真空。

当败亡、孟达叛逃时,刘封既无能力力挽狂澜,更无法平息蜀汉内部对 废太子 的猜忌。

这种身份困境,使其注定成为政权过渡期的牺牲品。

二、战略崩盘:东三郡失守的连锁反应 建安二十四年(219年)的襄樊之战,成为刘封命运的转折点。

关羽兵败被杀、荆州丧失的直接导火索,正是刘封与孟达的 见死不救 。

但深层原因在于刘备的战略误判:将东三郡这枚连接荆益的战略棋子,交给缺乏政治智慧的刘封镇守。

该地区作为新附之地,内部兄弟等豪强势力暗流涌动,而刘封非但未能安抚,反而以 夺达鼓吹 的侮辱性行为激化矛盾。

孟达的叛逃更具标志性意义。

这位东州派代表人物率四千部曲降魏,不仅使上庸防守力量锐减,更在蜀汉内部引发连锁反应。

东州派作为仅次于荆州派的第二大势力,其核心成员的叛逃迫使刘备必须有人担责。

当曹魏、联军压境时,申仪的背叛彻底击垮防线,刘封的败逃使 跨有荆益 的战略构想化为泡影。

这种战略层面的崩盘,为刘备的清算提供了合法性外衣。

三、权力博弈:诸葛亮的隐秘推手 在刘封之死的决策链条中,诸葛亮扮演着关键推手角色。

其劝谏刘备 封刚猛,易世之后恐难制御 的言论,暴露出蜀汉权力结构的深层焦虑。

刘封作为刘备嫡系,不仅在军中享有 气力过人 的威望,更与孟达、申氏兄弟等地方势力存在复杂关联。

若刘备去世,年仅十三岁的刘禅根本无法驾驭这位 假子 ,蜀汉极可能重演诸子争位的悲剧。

诸葛亮的隐忧更在于权力制衡。

当时蜀汉内部存在三大势力:以诸葛亮为首的荆州派、以为代表的东州派、以及等本土将领。

刘封的存在将打破这种微妙平衡——其养子身份可能获得部分将领支持,而刚猛性格又易形成新的权力中心。

通过清除刘封,诸葛亮既消除了潜在威胁,又强化了 尊刘禅、尊法度 的政治正确,为后续北伐扫清障碍。

四、历史镜像:权谋法则的残酷演绎 刘封之死绝非孤立事件,而是三国权力法则的典型注脚。

在袁绍废长立幼引发官渡惨败、确立门阀统治的对比中,刘备的选择展现出封建帝王的冷酷理性。

当刘封临刑前叹道 恨不用度之言 时,他或许已意识到:在权力漩涡中,个人武勇与战功终究难敌制度性安排。

这种悲剧性命运,在时期的 挥泪斩 、遇刺后的权力真空等事件中不断重演。

从现代政治学视角审视,刘封之死本质上是 预防性打击 的经典案例。

刘备集团通过牺牲边缘人物,既转移了荆州之败的舆论压力,又为新君登基铺平道路。

这种将个人命运与政权存续捆绑的权谋艺术,在后世王朝的 中反复上演。

当历史尘埃落定,刘封的悲剧早已超越个人层面,成为解读中国古代政治文明的重要切片。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。