汉朝帝王宁与“舅爷”共治天下也不信同姓?

关东诸侯王便企图凭“大家都”的血统资本抢班夺权,发动“七王之乱”,一时天下震惶。

眼看同姓兄弟靠不住,抓狂的只好放宽一步。

以

【千问解读】

关东诸侯王便企图凭“大家都”的血统资本抢班夺权,发动“七王之乱”,一时天下震惶。

眼看同姓兄弟靠不住,抓狂的只好放宽一步。

以姑表兄弟督军平叛,外戚干政从此滥觞——兄弟分家的闹剧逼得刘“牵羊悔亡”。

于是与同姓共天下的国策,转变为与舅爷共天下。

到景帝之子时,与舅爷共天下之风更烈。

他先后以、、利等裙带亲戚统大军驰骋塞外。

后又遗诏以霍去病弟辅政。

从此,凭藉着“大将军”(或大司马)名号掌控军权的外戚。

逐渐压倒丞相领导的政府,成为西汉中后期的头号政治力量。

然而无论是与同姓共天下,还是与舅爷共天下。

都是不折不扣的“家天下”,利益独占的背后是风险独担。

帝国公司经营搞不好,天下怨府就要独集于统治者家族。

西汉自武帝之后,世家豪族势力渐强,阶级分化所导致的社会矛盾日渐激烈。

无奈斯时民智未开,虽不满于帝王统治。

却仍然撇不开英雄崇拜——他们最激烈的呼声不过是请刘皇帝让贤。

另换个“有能力”的新人来干皇帝而已。

绵羊们泣求豺狼退位,诚邀狐狸登台。

“篡汉”的,就出场于这样的时代背景之下。

王莽之姑母王政君为之后、生母。

故从成帝朝起,王家先后九人封侯,五人拜大司马。

前后执掌朝政数十年之久,地方官如郡太守、国相、州刺史也多为王家关系人。

虽然裙带沾光,但成就王莽之崛起的,却不尽靠这些上层因素。

和他那帮唯知奢侈享乐的堂兄弟比起来。

王莽有明确的社会理想和清醒的政治头脑——他知道谁是自己的潜在支持者。

也明白如何争取他们的支持,更清楚自己想把这个帝国引上什么样的新轨道。

他争取政治同盟军的策略是:交接当时尚属边缘政治势力的儒生寒士,靠走舆论炒作路线起家。

概念股炒成龙头股捭阖手腕获全胜 即便出自敌对势力之手,《汉书》仍不无褒扬地记载:“莽群兄弟皆将军五侯子。

乘时侈靡,以舆马声色佚游相高,莽独孤贫,因折节为恭俭。

” 王莽早年拜沛郡陈参为师习《礼经》,衣食住行与同学儒生,不搞特殊化。

随机文章红军长征的意义武则天孙姪女声势不输姑婆元配阻止她上位遭废为庶人满清令妃「遗体放百年不会烂」专家:看乾隆喂他吃啥谷歌创始人佩奇布林,曾计划将230亿美元资产捐给马斯克外道魔像打得过九尾吗,九尾一半力量可吊打佩恩放出的魔像迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

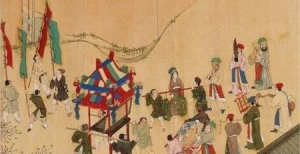

宋室龙旗:两宋十八帝的王朝兴衰图谱

炎黄同辉:上古双帝的文明共构与历史抉择

从姜水流域的农耕革新到涿鹿之野的军事联盟,这对双帝的互动轨迹,折射出向文明社会转型的深刻逻辑。

一、血脉同源:姜炎与有熊的部落渊源 据《国语·晋语》记载,炎帝与黄帝同出氏,分属与两大部落集团。

炎帝部落以神为尊,活动于姜水(今陕西宝鸡清姜河)流域,其首领传承历经九代,从神农至榆罔绵延五百三十年。

黄帝部落则兴起于姬水(今陕西武功漆水河),以公孙轩辕为代表,其族群擅长驯养猛兽、制造兵器。

这种同源异流的关系在学中亦有印证。

庙底沟类型(距今6000-5500年)与半坡类型(距今6800-6300年)的陶器纹饰存在显著差异,却共享彩陶制作技术,暗示着两大部落集团既保持文化独立性,又存在技术交流。

宝鸡北首岭遗址出土的碳化粟粒,与郑州大河村遗址的稻作遗存形成农业互补,为炎黄联盟奠定物质基础。

二、阪泉烽火:从军事对抗到文明联盟 神农氏末年,诸侯相侵的乱局促使炎黄两大部落走向对抗。

《史记·五帝本纪》记载的阪泉之战,实为部落联盟主导权的争夺。

此役中,黄帝 三战然后得其志 的记载,既反映战争的残酷性,也揭示双方军事技术的代差——黄帝部落已掌握战车与青铜兵器制造技术,而炎帝部落仍依赖石器与骨器。

战后联盟的形成具有双重意义。

在政治层面,黄帝通过 置左右大监,监于万国 建立部落联盟体系,炎帝部落获得农业技术输出特权;在文化层面,双方共享天文历法知识,黄帝部族的《黄帝历》与炎帝部族的《连山易》融合为后世阴阳合历的基础。

这种军事征服与文化包容并存的联盟模式,为商周提供制度原型。

三、涿鹿决战:应对的文明保卫战 蚩尤部落的崛起成为炎黄联盟的试金石。

这个来自山东的九黎集团掌握铜器冶炼技术,其 铜头铁额 的战士装备着环首铜刀与铜钺,在战场上形成技术碾压。

中,蚩尤 作大雾,军士昏迷 的记载,与《》中 风伯雨师,纵大风雨 的描述相互印证,展现原始气象战的雏形。

炎黄联盟的胜利得益于技术创新。

黄帝部族发明指南车破解蚩尤雾阵,其 夔牛皮鼓,声闻五百里 的记载,暗示声波武器在古代战争中的应用。

战后对蚩尤部族的处置颇具深意:黄帝 命蚩尤于 ,将其余部编入联盟体系,这种 以夷制夷 的策略为后世民族融合提供范例。

四、文明共构:从农耕革命到制度创新 炎黄联盟的文化融合催生多重文明突破。

在农业领域,炎帝的耒耜与黄帝的结合,形成 耦耕 协作模式,河南庙底沟遗址发现的条播器印证这种技术整合。

在医学领域,炎帝 尝百草 的实践与黄帝《素问》理论结合,奠定中医 医易同源 的基础,长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》可见其传承脉络。

制度创新方面,黄帝 置五官,各司其序 的官僚体系与炎帝 日中为市 的商业传统融合,催生早期城邦国家形态。

山西陶寺遗址出土的观象台与文字符号,印证《尚书·尧典》中 历象日月星辰,敬授人时 记载的真实性,展现炎黄文明对后世王朝的正统性建构。

五、精神象征:华夏认同的永恒基因 炎黄联盟超越具体历史事件,成为中华民族的文化原型。

在神话叙事中,炎帝的牛首人身与黄帝的龙颜形象,分别代表农耕文明与游牧文明的融合。

陕西黄帝陵的 桥山龙驭 传说与湖南炎帝陵的 葬长沙茶乡之尾 记载,构成南北文化认同的地理坐标。

这种文化认同在历史危机中不断被强化。

东晋时,士族以 炎黄子孙 自居强化文化正统性;抗争时期, 还我河山 的呐喊与黄帝祭典结合,赋予民族精神新的时代内涵。

当代DNA研究显示,现代Y染色体单倍群O-M175与炎黄部落的遗传标记高度吻合,为神话传说提供科学注脚。

从姜水河畔的耒耜之光到涿鹿原上的战鼓余音,炎帝与黄帝的关系史不仅是两位部落首领的传奇,更是中华文明早期国家形成的缩影。

他们留下的不仅是 尝百草 的医药智慧与 修德振兵 的政治哲学,更是一种将对抗转化为融合、把差异升华为共识的文明基因。

这种基因穿越五千年时空,至今仍在塑造着中华民族的精神品格。

当我们凝视炎帝陵的千年古柏或黄帝陵的汉武仙台时,看到的不仅是历史遗迹,更是一个文明对自身起源的永恒追问与精神还乡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。