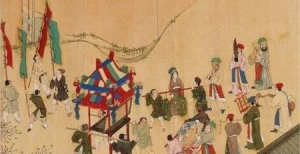

解密:帝王明英宗是如何被王振忽悠成囚徒的?

常年生活在阿谀奉承环境中的皇帝习惯成自然,自然会认为自己就是无所不知,无所不能的圣人。

想象很丰满,现

【千问解读】

常年生活在阿谀奉承环境中的皇帝习惯成自然,自然会认为自己就是无所不知,无所不能的圣人。

想象很丰满,现实很骨感。

一旦天下之口被封堵,皇帝就是天下最可怜的弱智。

一个蠢得不能再蠢的小人,他用几句不着边际的胡话,竟能把一个有着的皇帝忽悠成了囚徒,这不是说梦话,也不是讲童话,而是一个真实的历史故事。

让我们还原一下这个近似冷笑话的奇人怪事后,你不得不感叹,在封建专制社会里,只有想不到,没有做不到! 永乐年间,朝廷下了一道古怪的诏令:凡是各地长期表现不好的学官,都可以上调来京做官。

在地方干砸锅了,不但不受罚,反而上调做京官,天下能有这样轻巧的好事吗?但是,谁要想捡这个便宜,必需先得挨一刀。

原来皇帝是在招聘有文化的,因此再倒霉窝囊的学官也没人去凑这个热闹。

但是,万事总有例外,有一个叫王振的人,老大不小了。

一事无成,好不容易混个学官,又面临着要下岗的危机。

长期生活在白眼歧视阴影中的人,要么沉沦,要么爆发。

王振终于爆发出了一定要的那股玩命劲——自愿净身入宫,做一个教育宫人学文化的老师。

王振进宫后惊喜地发现:当初处处遭到冷遇的蹩脚学官,如今是了。

在宫里一大群文盲半文盲的嫔妃,宫女,太监面前,王振简直就是学识渊博的大家伟人。

大学问家王先生的英名不断传到皇帝的耳边,皇帝动心了。

下旨让他去侍奉太子读书,就这样,一个灰溜溜的酸丁,成了至高无上的帝王师。

谁说癞蛤蟆吃不上天鹅肉,王振这只癞蛤蟆还想飞上天呢! 年仅九岁的小太子朱祁镇坐上了龙椅,拜他老师王振所赐,朱祁镇开始了他大起大落,极富传奇色彩的时代。

老皇帝临咽气前,虽然任命了五位顾命大臣辅助小皇帝,但在九岁的顽童眼里,最亲最爱最可信的依然是自己的王先生。

明英宗即位的前七八年里,王振头上有二道紧箍咒制约着他那时刻想冲动的权力野心,皇帝的奶奶张太皇,那是一个随时可要他小命的超级女强人,五位顾命大臣,则是随时可以把他打回原形的文官集团的首领们。

王振不得不夹着尾巴过了七八年的憋屈日子,张太皇太后驾鹤归去,五位顾命大臣后或上天堂或下地狱陪老皇帝去了。

王振的好日子终于等来了,以帝师自居的王振很快就完全掌控了朝政,有一件事很能说明王振权倾朝野的嚣张程度:为了防止王振之类的宦官专权乱政现象发生,曾在宫门外立了一块铁碑,铸上了“内臣不得干预政事”八个大字,王振看见了总觉得刺眼闹心,下令移走了此碑。

满朝的文武大臣对这件忤逆先皇的弥天大罪,竟然保持了集体沉默。

用来检验自己的权势,王振用宫门移碑来测试自己的权威,王振超过了赵高,获得了无一人反对的满分答卷。

可怕的集体沉默,必然造成可怕的政治后果。

这份满分的答卷对大明王朝意味着什么,答案很快就要揭晓了! 1449年7 月,蒙古铁骑兵分四路,进攻大明王朝。

皇帝和满朝文武大臣惊慌失措,唯有一人兴高采烈,他就是皇帝老二,我老大的王振。

王振兴奋的原因很简单:他想抖一抖领兵打仗的那份威风,收获建功立业的那份荣光。

于是,王振竭力鼓动皇帝御驾亲征。

面对这个荒唐的建议,大臣们再也坐不住了,纷纷上书表示反对。

但是,满朝文武大臣的千言万语抵不过皇帝老师王先生的一句话:“反对无效,立马出征!”明英宗朱祁镇亲率五十万大军,去迎战只有三万多人马的蒙古军,在王振看来,这只不过是一场大象踩蚂蚁的游戏而已。

可一到战场,这个无知无能的所谓帝师,立马就领教了游戏和战争的区别。

明军刚到大同,就接到前线部队的噩耗。

王振听到从战场上逃回的太监对战争的恐怖描摹后,吓得二腿打颤,立刻下令班师回京。

假如就此撤回,权当玩了一次公费旅游,也无大害。

可王振没玩出花样是不会就此罢手的。

大军出发前,王振突然提出请皇帝到自己家乡去看看,去就去呗,学生为了满足老师光宗耀祖的虚荣心,立刻下令大军改道。

可是大军行了五十多里路后,王振又突然改变了主意,下令大军再调头回转。

原因简单而高尚:秋收在即,担心军队踩踏庄稼。

王振不时地发布前后矛盾的混乱命令,如此这般的胡折腾,让军队上下怨气冲天,士气极其低落。

老天好像也在故意出王振的洋相。

天上突降大雨,道路泥泞不通。

蒙古大军经过一个多月的跟踪试探,终于摸清了这个庞然大物的虚弱底细。

及时发动攻击,明军派出五万兵马迎战,没想到五万明军被三万蒙军包了饺子。

不过也为明军主力赢得了三天的逃命机会。

三天后,大军到达土木堡,这里离军事重镇怀来只有二十五华里,明军只要挪一挪脚,就等于进入保险箱里了,就在明军刚要迈开这关键一脚时,王振又及时地讲了一句令众人目瞪口呆的胡话:“我还有一千多辆车没到达,等车到了才进城”。

人要想作死,鬼也拦不住。

王振毫无悬念的等来了蒙古大军。

几十万明军和几百文武官员,如同一堆堆西瓜,任凭蒙古的砍剁,在这场惨不忍睹的大屠杀中,唯一值得庆贺的是没劳蒙古人动手,王振的狗头早被愤怒的明军将领砸得稀烂。

明英宗朱祁镇也被蒙古军队活捉,当了俘虏。

奇人王振终于完成了所有人都无法办到的一件千古怪事,把皇帝忽悠成了俘虏囚徒! 在大明王朝面临覆灭的危急关头,于谦领导北京军民打了一场漂亮的京城保卫战。

蒙古铁骑在北京城下碰得鼻青脸肿,灰溜溜的滚回来关内。

在北京城里,朱祁镇的弟弟顺理成章的当上了皇帝;在关外荒漠中,朱祁镇由俘虏变成了蒙古人手中奇货可居的人质。

奇怪的是,在皇帝弟弟的眼里,这个人质只不过是块闹心的烫手山芋,他从没把蒙古交换人质的条件当做一回事,朱祁钰的心情态度完全可以理解,从古到今,没有一个皇帝自愿离开龙椅的,朱祁镇回来谁来做这把龙椅?,蒙古人彻底死心了,把朱祁镇当做一个没有用的老废品仍回了北京。

好不容易盼来回到京城的这一天,朱祁镇却发现,一切早已物是人非,自己只不过是换了个囚禁的地方罢了,自己依然得老老实实地做囚徒。

七年之后,囚徒朱祁镇居然咸鱼翻身,重新当上了皇帝。

人生的大喜大悲,莫过如此! 王振本是一个德才低劣的小人,为何他的那些荒唐可笑的言行,竟然能变成主宰国家命运的大政方针,这才是我们读这段历史值得深思的地方。

王振的狗头虽然砸烂了,但是,张振,李振们的狗头又会很快地长出来,历史依然在治乱不已的恶性循环着。

在一个没有把权力关进笼子里的专制社会里,皇帝和囚徒的距离,只在咫尺之间! 随机文章照兵马俑为什么不吉利,和兵马俑合影不吉利/秦始皇陪葬品学人工智能10本必看书,个个都是伟大作品助你在人工智能领域逆袭西施为什么叫沉鱼落雁,西施长的什么样子(鱼儿都被她迷倒/天仙)欧洲历史上最早的皇帝,亚历山大大帝和凯撒大帝都不是第一个华容道为什么放走曹操迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

宋室龙旗:两宋十八帝的王朝兴衰图谱

炎黄同辉:上古双帝的文明共构与历史抉择

从姜水流域的农耕革新到涿鹿之野的军事联盟,这对双帝的互动轨迹,折射出向文明社会转型的深刻逻辑。

一、血脉同源:姜炎与有熊的部落渊源 据《国语·晋语》记载,炎帝与黄帝同出氏,分属与两大部落集团。

炎帝部落以神为尊,活动于姜水(今陕西宝鸡清姜河)流域,其首领传承历经九代,从神农至榆罔绵延五百三十年。

黄帝部落则兴起于姬水(今陕西武功漆水河),以公孙轩辕为代表,其族群擅长驯养猛兽、制造兵器。

这种同源异流的关系在学中亦有印证。

庙底沟类型(距今6000-5500年)与半坡类型(距今6800-6300年)的陶器纹饰存在显著差异,却共享彩陶制作技术,暗示着两大部落集团既保持文化独立性,又存在技术交流。

宝鸡北首岭遗址出土的碳化粟粒,与郑州大河村遗址的稻作遗存形成农业互补,为炎黄联盟奠定物质基础。

二、阪泉烽火:从军事对抗到文明联盟 神农氏末年,诸侯相侵的乱局促使炎黄两大部落走向对抗。

《史记·五帝本纪》记载的阪泉之战,实为部落联盟主导权的争夺。

此役中,黄帝 三战然后得其志 的记载,既反映战争的残酷性,也揭示双方军事技术的代差——黄帝部落已掌握战车与青铜兵器制造技术,而炎帝部落仍依赖石器与骨器。

战后联盟的形成具有双重意义。

在政治层面,黄帝通过 置左右大监,监于万国 建立部落联盟体系,炎帝部落获得农业技术输出特权;在文化层面,双方共享天文历法知识,黄帝部族的《黄帝历》与炎帝部族的《连山易》融合为后世阴阳合历的基础。

这种军事征服与文化包容并存的联盟模式,为商周提供制度原型。

三、涿鹿决战:应对的文明保卫战 蚩尤部落的崛起成为炎黄联盟的试金石。

这个来自山东的九黎集团掌握铜器冶炼技术,其 铜头铁额 的战士装备着环首铜刀与铜钺,在战场上形成技术碾压。

中,蚩尤 作大雾,军士昏迷 的记载,与《》中 风伯雨师,纵大风雨 的描述相互印证,展现原始气象战的雏形。

炎黄联盟的胜利得益于技术创新。

黄帝部族发明指南车破解蚩尤雾阵,其 夔牛皮鼓,声闻五百里 的记载,暗示声波武器在古代战争中的应用。

战后对蚩尤部族的处置颇具深意:黄帝 命蚩尤于 ,将其余部编入联盟体系,这种 以夷制夷 的策略为后世民族融合提供范例。

四、文明共构:从农耕革命到制度创新 炎黄联盟的文化融合催生多重文明突破。

在农业领域,炎帝的耒耜与黄帝的结合,形成 耦耕 协作模式,河南庙底沟遗址发现的条播器印证这种技术整合。

在医学领域,炎帝 尝百草 的实践与黄帝《素问》理论结合,奠定中医 医易同源 的基础,长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》可见其传承脉络。

制度创新方面,黄帝 置五官,各司其序 的官僚体系与炎帝 日中为市 的商业传统融合,催生早期城邦国家形态。

山西陶寺遗址出土的观象台与文字符号,印证《尚书·尧典》中 历象日月星辰,敬授人时 记载的真实性,展现炎黄文明对后世王朝的正统性建构。

五、精神象征:华夏认同的永恒基因 炎黄联盟超越具体历史事件,成为中华民族的文化原型。

在神话叙事中,炎帝的牛首人身与黄帝的龙颜形象,分别代表农耕文明与游牧文明的融合。

陕西黄帝陵的 桥山龙驭 传说与湖南炎帝陵的 葬长沙茶乡之尾 记载,构成南北文化认同的地理坐标。

这种文化认同在历史危机中不断被强化。

东晋时,士族以 炎黄子孙 自居强化文化正统性;抗争时期, 还我河山 的呐喊与黄帝祭典结合,赋予民族精神新的时代内涵。

当代DNA研究显示,现代Y染色体单倍群O-M175与炎黄部落的遗传标记高度吻合,为神话传说提供科学注脚。

从姜水河畔的耒耜之光到涿鹿原上的战鼓余音,炎帝与黄帝的关系史不仅是两位部落首领的传奇,更是中华文明早期国家形成的缩影。

他们留下的不仅是 尝百草 的医药智慧与 修德振兵 的政治哲学,更是一种将对抗转化为融合、把差异升华为共识的文明基因。

这种基因穿越五千年时空,至今仍在塑造着中华民族的精神品格。

当我们凝视炎帝陵的千年古柏或黄帝陵的汉武仙台时,看到的不仅是历史遗迹,更是一个文明对自身起源的永恒追问与精神还乡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。