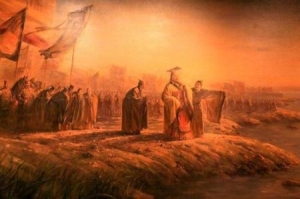

爱国诗人屈原之死疑云:自杀说未必是事件真相

先秦人视死如归,确实是一个罕见的文化景象。

中国历史上,还没有任何一个朝代,像时

【千问解读】

先秦人视死如归,确实是一个罕见的文化景象。

中国历史上,还没有任何一个朝代,像时代那样,对死亡(自杀)保持着极度的轻蔑,仿佛只是一次短暂而炫目的反生命旅行。

从西汉史学家开始直到今日,所有的人都坚信屈原因政治忧愤而投江自沉的动人故事,司马迁在《-屈原列传》里描述说,屈原在最后的日子里写下了遗嘱《怀沙》在发出“人生在世终须死啊,对自己的生命就不要太珍爱”的叹息之后,就怀抱着石头,投入汨罗江自杀而死。

其中的一个证据,是收录在《九章》组诗里的《渔父》一文。

这是中国最早的纪实文学之一,其中载有屈原对渔父(隐士的化身)的动人对白。

屈原披头散发地来到江边,在荒野草泽上边走边悲愤长吟,神色憔悴,形体瘦弱。

他对陌生的渔夫说,我宁可跳进湘水,葬身渔腹,又怎么能让自身的皓然清白,去蒙上世俗的尘土呢?这一表白,似乎可以再度证明屈原怀有强大的自杀情结。

但这篇《渔父》是典型的“他者叙事”:它只是一份旁观者的记录,而不是屈原的自我陈述,所以还是不够充分有力。

被用以证明屈原自杀的主要证据,其实就是他被放逐后所写的《怀沙》。

诗人在诗中这样宣称:自杀的信念已然确定(“定心广志,余何畏惧兮。

知死不可让,愿勿爱兮”),那就是向江中忿然一跃,去拥抱(“怀”)江底的柔软泥沙(“沙”)。

但《怀沙》也像是根据其自杀传说而炮制的伪作。

《九章》的格局除了《橘颂》是四字体外,都是工整的六字体(不包括语气词“兮”),唯有《怀沙》四、五、六字句相混,犹如一个民间艺人在对屈原展开精神仿写,却又完全不顾屈原本人的书写习惯,而且语词风格也与其它相异,所以有人怀疑它和《远游》、《卜居》和《渔父》之类,都不是屈原的手笔,却又被人精心编入《楚辞》,以此作为屈原自杀的明证。

这种蹊跷的情形,反而引发了我们的注意。

、刘歆父子的校定的《楚辞》注本,其“严谨性”曾受到“疑古派”史学家顾颉刚的严重质疑,指责这对父子是历史造伪的大师。

但他们蓄意篡改《楚辞》,费劲地伪造屈原自杀的史实,似乎缺乏强烈的动机。

在我看来,伪造屈原“遗嘱”和“旁证”的人只能是屈原的同代人。

为什么当时有人要伪造他的自杀遗书?只能有一种解释,就是企图掩盖死亡的真相。

这迫使我们发出下列追问:那么,究竟什么才是屈原死亡的真相? 回答只有一个,那就是谋杀! 随机文章最紧张的高空定点跳伞,英国狂人开伞慢1秒险摔死揭秘美国科罗拉多大峡谷成因,世界上最大的峡谷(长达446公里)世界上最毒的鸟,冠林鵙鹟/羽毛杀人如无形鲨鱼为什么一直游动,鲨鱼一直游不累吗(不游动会窒息死亡)双缝干涉实验为什么恐怖,实验证明世界虚假(造物主玩弄你的人生)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

乱世才媛的悲歌:唐代女诗人李季兰的命运浮沉

这位六岁能诗、一生困于情海的才女,其人生轨迹恰似一面棱镜,折射出盛唐气象下女性文人的生存困境与精神突围。

一、诗才惊世:被父权阉割的童年 李季兰(713-784年)本名,字季兰,乌程(今浙江湖州)人。

其幼年显露的文学天赋,在封建礼教的重压下异化为命运的诅咒。

六岁时作《蔷薇》诗:“经时未架却,心绪乱纵横”,以“架却”谐音“嫁却”,暗喻待嫁女子心绪纷乱。

其父身为地方,却将女儿的诗性觉醒视为洪水猛兽,断言“此女子将来富有文章,然必为失行妇人”,遂将其送入剡中玉真观出家。

这种以“净化”为名的放逐,实则将女儿推向更复杂的社交场域——唐代道观常为文人雅集之地,李季兰在此接触朱放、皎然、等名士,其诗名与绯闻齐飞,终成“风情女子”的标签。

二、情路迷局:在礼教与自由间的撕裂 李季兰的情感世界,是唐代女性突破礼教桎梏却难逃悲剧宿命的缩影。

她与诗僧皎然的交往最具典型性:皎然以“禅心竟不起,还捧旧花归”的决绝,拒绝了这位“才貌过于须眉”的女冠求爱。

这种“发乎情,止乎礼”的克制,实则是教界对世俗伦理的妥协——彼时玉真观虽为女冠聚居地,却因、等皇室女冠的私生活争议,导致朝廷多次整肃。

李季兰对陆羽的“友达以上”之情,亦因二人自幼相识的兄妹情谊、陆羽弃婴出身导致的门第差异而止步。

这种情感困境,恰如她在《八至》诗中所叹:“至亲至疏夫妻”,道尽女性在爱情与婚姻中的被动处境。

三、名士交游:才情背后的政治风险 李季兰的诗名与社交圈,使其成为中唐政局波动的敏感符号。

她与茶圣陆羽、诗人刘长卿等名士唱和,其诗会规模甚至扩展至广陵(今扬州)。

这种跨阶层的文化互动,在后被政治化解读。

建中四年(783年),朱泚称帝长安时,李季兰因与其诗书往来遭迁怒。

德宗斥责她“何不学严巨川作诗‘手持礼器空垂泪,心忆明君不敢言’”,最终以“扑杀”处决。

这场悲剧暴露出唐代女性文人的双重困境:她们既享受着的文化红利,又因性别身份无法进入权力核心,最终沦为政治清算的。

四、诗名永驻:在文学史中的突围与重构 尽管史书对李季兰的记载仅存吉光片羽,其文学成就却获得后世高度评价。

高仲武在《中兴间气集》中赞其“形气既雄,诗意亦荡,自鲍照以下,罕有其伦”,刘长卿更以“女中诗豪”称之。

其代表作《八至》以辩证思维解构世俗伦理,在哲学深度上超越同时代男性诗人;而《送阎二十六赴剡县》中“流水阊门外,孤舟日复西”的意境,则展现出女性视角的苍茫时空感。

这些作品在被收入《唐女郎诗集》,与、鱼玄机等人并称“唐代四大”,实现了从个体悲剧到文学经典的升华。

五、文明镜像:女性话语权的千年回响 李季兰的命运,是唐代女性文人群体困境的缩影。

她们虽享有相对宽松的文化环境,却始终无法突破“才女—情妇—祸水”的叙事窠臼。

称帝带来的女性政治空间扩张,并未惠及底层文人女性;中晚唐与,更使文人群体整体边缘化。

李季兰的悲剧,本质上是传统社会性别秩序与政治动荡共同作用的结果。

她以诗笔为刃,在“至亲至疏夫妻”的悖论中,刺破了封建礼教的虚伪面纱;其“扑杀”结局,则成为皇权对异己话语最暴力的规训。

在湖州故里的荒冢前,那方被风雨侵蚀的墓碑,恰似文明长河中的一枚时间琥珀。

它封存着一位女性在礼教与自由间的挣扎、在爱情与政治中的迷失,更见证着中华文明对女性话语权的漫长探索。

当我们在数字化时代重读《八至》,李季兰的叹息依然穿越千年时空,叩击着每个时代对性别平等的思考——真正的文明进步,不在于给予女性多少自由,而在于能否让每个灵魂都拥有书写历史的权利。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

苏麟是哪个朝代的诗人

“近水楼台先得月,向阳花木易为春”,这两句经典诗词便出自苏麟之手,不过苏麟也仅有这两句诗流传了下来,这点还是比较奇怪的。

苏麟也因此被人调侃,不过他写过的诗词应该不止一首,只是恰巧《断句》得以保存下来。

1、苏麟是谁苏麟是宋仁宗时期的一个诗人,在杭州任一个属县巡检。

最初不怎么知名,其生平也不详。

史载,他大约于公元969年出生,卒于1052年。

这苏麟的确有些文采,工作也兢兢业业。

只是,他长期在巡检的岗位上得不到晋升,心里边也颇有些不是滋味。

恰好,范仲淹被北宋朝廷外迁到杭州任知府,他很随和且又惜才,对下属极为平易近人,只要有才华有能力的,都很看重并极力向上级推荐,量才使用。

一时,范仲淹手下的优秀人才大都脱颖而出,相应得到晋升的机会。

唯独苏麟虽是下属,但因不直接在范仲淹身边工作,便一直没有得到提携。

闷闷不乐的苏麟心想,自己与那些被提任的同仁相比,也不差他们。

可机会就是不降临在自己身上,看来是尊敬的范知府范大人把他遗忘了吧。

不过,这个苏麟是个碍于情面之人,他不想主动申诉,觉得直接找范大人谈自己升迁的想法,有跑官要官之嫌;但不说出自己渴望进步的想法,似乎又有些不甘。

思来想去,苏麟便想到了"献诗"的办法。

2、献诗两句于是,苏麟就借向范仲淹述职的机会,另向他呈上了仅有两句的"断句"诗:近水楼台先得月,向阳花木易逢春。

这两句诗字面意思是,靠近水边的楼台,最先看到月光的影子,因没有树木的遮挡;向着阳光的花木,最容易发芽率先感受到春天的到来。

故"向阳花木易逢春"亦作"向阳花木早逢春"。

苏麟其实是含蓄地提醒范大人,我虽然没有在您身边鞍前马后地工作,但也认认真真地为朝廷效劳,提携推荐时不要忘记我苏某哈。

所幸范仲淹是伯乐,亦胸襟宽广,他看到苏麟的这两句诗后,一下明白自己对苏麟的前途不够关心,便给予了及时帮助。

根据他的能力一番考察后,即向上级慷慨推荐。

不久,苏麟果然得到晋升,如愿以偿。

3、“最懒诗人”苏麟凭这两句诗得到推荐的故事传开后,由此成名,还被后人戏称为史上最懒的诗人。

这一典故亦被宋代文人俞文豹收录在《清夜录》中:"范文正公镇钱塘,兵官皆被荐,独巡检苏麟不见录,乃献诗云:`近水楼台先得月,向阳花木易逢春`。

"久而久之,这两句诗又化用为一个成语:近水楼台。

不过,这个人尽皆知的成语于今天而言,却似乎成了一个带贬义的成语:意在嘲讽那些拥有"近水楼台"之便利的人,通过自身的优势抢先得到恩泽占尽了好处。

殊不知,该成语溯源之处原本不是这样的意思,是为记。