古人时间观念本来很差:是如何计时的呢?

他们相约定的时间一般是很长的,一本是一俩天的,如果有特殊情况会是更长。

古人很聪明,

【千问解读】

他们相约定的时间一般是很长的,一本是一俩天的,如果有特殊情况会是更长。

古人很聪明,他们发现太阳照射有影子于是就有了日晷这个最早的计时的工具。

接着就出现了沙漏,我国发明的铜壶滴漏比外国制作的滴水计时器要早的多,应用也普遍,成为历代计时的重要工具。

还有我们在电视剧里面常常听到的台词,给你一炷香的时间,还有用香和蜡烛来计时的。

晷 古人最早使用的计时工具是晷,文物系石刻,不容易判断制作年代。

推断应该是夏商之前人开始观察日月并制定历法的时候就在利用日影计时了。

晷不是普遍的生活用具,古人也没有客观需要去精确安排时间,从古诗文看,约定见面一般是笼统的时间比如某天,要在一天内更具体的话,就用比较明确的物候现象来确定见面时间,比如清早、正午、黄昏、晚饭后等等。

使用晷计时,可以精确到几时,甚至几刻。

隋唐开始有较为精确的计时工具滴漏、更香等等,在晷无法发挥作用的时候(阴雨天、夜间、行旅途中等)作为补充。

但它跟晷一样难以随身携带,所以约会见面确定时刻仍旧较为笼统。

香 小时候在农村,大家都没有钟表,但也不再使用日晷、滴漏等工具,农民约时间就是日出、上午、中午、下午、晚上等几个大的时段,在约定时段里,随便哪个钟点过来都可以,最多具体到太阳位置,比如【等日头高了再去】这就是说,大概定在九十点钟的样子。

有一句诗句:“月上柳梢头,人约黄昏后”;还有一句俗语:“巳时发财,午时难挨”,想必大家都耳熟能详。

这里的“黄昏”“巳时”“午时”,就是古人对几个时间段的指称。

中国古代,用十二地支来表示时间,如对应到现在的时间,俗称十二时辰,每个时辰两个小时。

但显而易见,这种时间表述太宽泛了,如有约定,难以精准。

于是,古人又发明了“刻”,“更”,“点”: 刻——古人用漏壶计时,铜壶表示时间的箭上,有一个个的刻度,一昼夜共一百刻,一刻合现在的十四分二十四秒多,当钟表传入我国后,做过试验,大致就等于现在的“十五分钟”,因而,人们就把十五分钟称作“一刻钟”了。

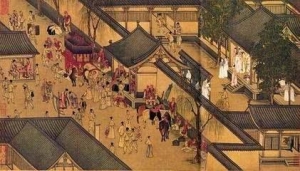

例如古代的“午时三刻问斩”,大概就明白了指的是在中午十二点前行刑; 铜壶滴漏 更,又称鼓——因为夜晚看不清天色,不好辨别时辰,故把一夜分称为五更,每更约两小时,夜间击鼓报更,从戌时开始为一更,亥时为二更,往下类推; 点——铜壶滴漏计时时,以下漏击点为计,一夜分五更,一更又分五点,一点合现在的二十四分钟,如果说“现在是五更未点了”,天大概就已经快亮了。

上面,主要说的是时称,那么,我国又是从何时起,用什么来计时的呢? 从时间上说,远在就已开始了漏壶计时,漏壶又叫“铜漏”“漏刻”等,到了春秋时期已普遍使用。

最早的漏壶是用铜壶盛水,壶底穿一个小洞,壶中插一只标箭,它的上面刻有度数,箭下用箭舟托着浮在水面,壶里的水逐渐地漏下去,箭上的度数陆续显现,便可知是何时。

当然,那时候的漏壶还比较简单,精确性和稳定性都不太高。

因此,漏壶在古代一直都在不断的改进之中,到了,张衡已经使用二级漏壶;的吕才设计了四只一套的漏壶;北宋的燕肃又对此进行了改进;到了,仍继续有所改进,以期日趋达到更加的稳定和精准。

日晷 而古代的计时仪器,除了上述广泛而持久使用的铜壶漏刻,还有我们熟知的圭表,日晷等。

圭是南北向平放的尺,表是直立的竿,二者垂直,根据表影的长短来测定真太阳时,远在春秋时期,古人也已用这种方法确定时刻;日晷起源于圭表,日晷由一根晷针和刻有刻线的晷面组成,按照晷面安置的方向,可分为地平,赤道,立,斜等晷,它比圭表更先进和科学,还可以测定节气。

综上可知,古人真的很聪明很智慧。

虽然那时还不能像现在这样对时间精确到秒,但他们日常的表述也基本满足了对时间的把握。

更何况那时他们也不需要坐火车赶飞机…… 随机文章室内最大的奥林匹亚宙斯神像,13米高已在5世纪被摧毁揭秘盗墓四大门派是哪四大,摸金/发丘/搬山/卸岭谁最牛叉揭秘美国不敢公开的秘密,早就和外星人建立外交出卖地球换取利益什么梦预示姻缘到了,做梦梦见自己去相亲/日有所思夜有所梦揭秘灵魂最好的归宿是什么,宗教的轮回转世/科学的量子意识复活迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

古人没冰箱怎么给食品防腐 食物变质受哪些因素影响

古人没冰箱怎么给食品防腐古人没冰箱,也没食品添加剂法规。

但他们想出了几个防止食物腐败、延长保质期的办法,有效抑制住了微生物的繁殖。

一是干制。

高水分天然食物可以用晒干或烤干的方法来去除水分。

没有足够的水分,细菌就不能繁殖,霉菌就不能产毒。

古人学会了制作肉干、鱼干、虾干、水果干……让一次收获的食物不会因为腐败而浪费,能够储存起来全年食用。

二是加盐。

盐是古老的防腐剂,只是因为人们太熟悉它了,没把它算成法律意义上的添加剂。

只要加的盐足够多,大部分水分会被盐“绑定”而不能自由移动,渗透压高了,留给微生物繁殖的水分就微乎其微。

古人学会了制作咸鱼、咸肉、咸蛋、咸豆干、咸菜……只要加足盐,食物就能在室温下保存几个月甚至更久。

三是加糖。

加糖与加盐防腐原理相同,但糖结合水分、提升渗透压的效果不如盐强大,这就需要提升糖浓度到60%以上,才能让食物在室温下长期保存。

例如果酱、果脯、蜜饯、蜂蜜和糖桂花等,都是靠大量糖来保存的。

四是加酒。

高浓度酒精本身有抑菌甚至杀菌作用,同时还能结合水分子。

例如酒渍杨梅等食物就是利用这个方法,可以在室温下储存几个月。

五是熏制。

熏烟中含有能够抑菌的酚、醛、醇、酸等挥发性有机物,它们附在食物表面,利于抑制细菌增殖。

同时,熏制的高温也会让食物表面脱水变干,从而降低微生物繁殖的速度。

例如熏肉、熏鱼、熏肠等,都利用了熏制抑菌的方法。

但是,熏烟中含有多环芳烃类致癌物,如苯并芘等,但古人平均寿命本来较短,而且普通百姓一年到头吃不上几次熏肉,健康水平更多地取决于能不能吃饱饭,偶尔食用熏制食物,对健康影响不大。

六是发酵。

发酵,就是用有益微生物的作用来抑制有害微生物。

比如腐乳、奶酪、豆酱、酸菜等,都是发酵制成的美食。

由于有益微生物会帮助分解食物中不利消化的成分,还会产生更多的B族维生素,所以发酵食物既营养丰富,又容易消化。

不过单靠发酵方法还不够实现常温下长时间保存的目标,通常要配合加入大量盐等防腐措施。

七是利用其他防腐成分。

除了盐、糖和酒精之外,还有大量的酸、碱,以及亚硝酸盐。

例如,皮蛋就是添加大量火碱制作出来的;醋和酸泡菜中的醋酸、乳酸都能起到帮助抑制有害微生物的作用。

几百年前的古人就已经使用亚硝酸钠和硝酸钠,来给肉类食物上色和防腐了,但那时因为没有食品安全法规,想加多少加多少。

我国直到20世纪90年代有了食品安全法规之后,才发现一些地方名产肉制品的“传统制作工艺”亚硝酸盐超标问题很普遍。

食物变质受哪些因素影响食物的变质主要受以下几方面影响:1.微生物繁殖过多。

生态环境中无处不存在微生物群,在温度适宜时,他们就会繁殖生长,破坏食物蛋白质和其他成分,使食物失去韧性,颜色发生改变,出现臭酸味。

2.温度改变细胞在37℃最适宜生长,温度越高,则减缓生长速度。

低温下并不能消灭细菌,只能抑制发育。

例如沙门氏细菌超过20℃会大量繁殖,而60℃就会死亡。

太阳怕黑洞吗,其实太阳不怕黑洞因为两者距离太远了

虽然能够吞噬太阳的,但距离太远,并且吞噬的速度很慢,可能需要几百万年才干够将太阳完全吞噬。

太阳本来不怕黑洞1、太阳本来不怕黑洞,但虽然黑洞能吞噬太阳,但因为两者距离太远了,除非过很多年之后,黑洞逐渐靠近了太阳,两者相互吸引之后,黑洞才有机会吞噬太阳。

但目前来说,这是非常困难的,两者相距太远,基本上不可能相遇,就目前来看,太阳还是不怎么怕。

2、如果靠太近的话,太阳本来也是会怕黑洞的,因为黑洞能够吞噬太阳。

现在黑洞没有吞噬太阳是因为太阳历黑洞太远了,当黑洞缓慢靠近太阳的时候,太阳表面的大气会被剥离,从而导致太阳的质量逐渐减少,而黑洞的质量会不断增加,从而导致吞噬的力量越来越强。

3、不过黑洞吞噬太阳的过程是非常缓慢的,需要几百年甚至几十亿年才干够完成。

不过,如果太阳与黑洞相撞的话,可能这个速度就会加快很多,说不定十几万年,甚至几万年的时间就足够黑洞将太阳吞噬殆尽了。

所以太阳是还会被黑洞吞噬的,只不过是时间长短问题罢了。

4、就目前来说,无论黑洞多么强大,但还是威胁不到太阳,太阳目前自然也就不怕黑洞了,除非是等到黑洞里太阳非常近的时候,,太阳才会很怕黑洞。

毕竟任何物质都难逃黑洞的吞噬,哪怕是强如太阳,也会被黑洞给吞噬掉,因此太阳怕不怕黑洞,重要取决于太阳离黑洞近不近。