长孙无忌排在凌烟阁首位凭借的什么?

长孙无忌,是唐初政治舞台上的一个风云人物。

从开创大唐,到喋血宫门,再到顺利接班,每一个关口都承载着

【千问解读】

长孙无忌,是唐初政治舞台上的一个风云人物。

从开创大唐,到喋血宫门,再到顺利接班,每一个关口都承载着长孙无忌的智慧、谋略和心血。

长孙无忌对大唐可谓,;同样,李唐前三任也对他代代礼遇,宠眷甚隆。

李渊在位时,封其为公,后徙公;李世民临死前,还对大臣们说 我有天下,无忌力也 李治即位后,封其为太尉,同中书门下三品。

说起凌烟阁,必然会想到的开国24功臣。

本文要说的主人公正是这24位功臣当中文官排名位列第一位的长孙无忌。

长孙无忌(594年—659年),字辅机,河南洛阳人,鲜卑族。

他出身名门望族,世代官宦。

他的先祖是鲜卑族拓跋氏,北魏皇族支系,后来更姓为长。

他爷爷是高官,受封平原公。

长孙无忌爸爸叫,在当右骁卫将军,母亲为乐安王高劢之女,文德皇后同母兄。

长孙无忌虽然出生于将门之中,然而他却并不擅长于率兵打仗,由于他博览群书,使得他对于军事上面的一些谋略都还是比较精通。

他的父亲去世的比较早,因此,他和他的妹,自小就在他的舅父家中长大,也受到了很好的文化教育。

长孙无忌与李世民年龄相近,两个人从小便是要好的朋友,自从他的妹妹嫁给李世民过后,他们的关系变得更加密切了。

自太原留守李渊起兵以来,长孙无忌被授封为渭北道行军典签,之后他便随同李世民南征北战,李渊建立唐王朝之后,长孙无忌又被为上党县公。

正在这个时候,由于李世民在朝中深得人心,引起了太子的妒嫉,于是在唐武德九年(公元626年),太子李建成与齐王李元吉企图谋害李世民,但最终没能成功。

李世民问长孙无忌:现在已经出现了危机,下面该怎么办呢?长孙无忌便召来了,等人一同商议,最后长孙无忌劝说李世民应该要先发制人,抢夺皇位。

随后长孙无忌与尉迟敬德,侯君集等人时常劝告李世民要赶紧先动手,不然恐日久会生事端。

而李世民仍然犹豫不决。

由于兵南下犯境,太子李建成便向李渊建议调派秦王府的将领前去平定战乱,他想借机架空李世民的底台,然后再侍机除掉李世民,李世民自然也不傻,他在得知这一消息后,意识到也只有先下手为强了,于是便与长孙无忌商议后,又会同房玄龄,杜如晦等人一起商议,策划了玄武门政变之事。

在过后不久,李世民便逼得高祖李渊将皇位退让给他,贞观元年(公元627年),长孙无忌又被任命为,因功晋封为齐国公,赐封1300户。

后来长孙无忌又担任宰相一职,在长孙无忌任职期间,曾有人私下诋毁他而言他权势过重,而唐太宗李世民则对此并没有在意,他召见长孙无忌时告诉他:我与你之间并没有什么好猜忌的,如果有什么事情相互隐瞒,那么我们君臣之间就不能够好好地沟通了。

玄武门之变 贞观五年(公元631年),李世民又加封长孙无忌为郡公,到了贞观七年(公元633年),唐太宗又任命长孙无忌为司空,但长孙无忌为人谨慎,处事小心,他坚决不受,唐太宗则不允他的这种推辞,作了一首《威风赋》来表彰他。

贞观十七年(公元643年)二月,唐太宗命人将二十四位曾经立有非凡功勋的大臣们的画像画于凌烟阁上,而长孙无忌也因其功勋卓著,而被排在了第一位。

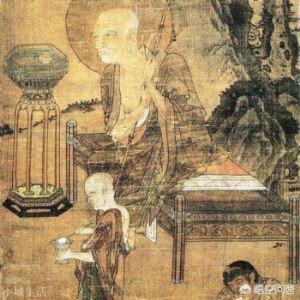

从《唐律疏议》来看,这家伙是一个法学专家,很有本事。

对于治国理政来说,法律方面的能力非常重要,即使在当代,很多国家领导人也是法学专业出身的。

其中他对法律产生的根本原因和本质、必要性进行了探讨,见识颇具现实意义。

又主张 德主刑辅 。

在刑法上,主张礼刑结合,两者相辅相成。

并以儒学为前提,把先秦儒法两家的基本主张融为一体,即将儒家所强调的德化、礼教和法家所强调的政教、刑罚视为相辅相成、。

其次,民族关系上,统治者采取了长孙无忌的谏言,适时攻打,有力地维护了大唐王朝的安定与统一。

在贞观晚期,长孙无忌竭力谏言唐太宗立李治为太子,改变了唐太宗想要立为太子的初衷。

和当时的很多大臣相比,长孙无忌并不能说是最优秀的,但是为什么他能够位列凌烟阁功臣第一位呢? 首先,长孙无忌的资历是非常老的,和,,程咬金等半道加入李世民阵营的人而言,长孙无忌一开始就直奔李世民而去了。

此后他跟着李世民四处征战,立下了,而且他还直接参与了决定李世民命运和唐朝命运走向的玄武门之变。

其次,长孙无忌和李世民是有莫大亲戚关系的,长孙无忌的妹妹是李世民的皇后。

凌烟阁是在公元643年建起来的,当时的唐朝太子还是长孙皇后的长子,长孙无忌的外甥,包括后来的李治,李世民最爱的儿子李泰都是他的亲外甥。

第三点也非常关键,那就是长孙无忌对李世民可谓是忠心耿耿,在李承乾被废之后,唐太宗该立李治为皇太子,并且把长孙无忌封为,这可以说是对他的巨大信任,李世民早年间还曾把长孙无忌和的力牧,的。

贞观十七年四月,太子李承乾因谋反而被废除,而剩下的太子人选则就落在了长孙皇后的另外两个儿子身上,也就是魏王李泰与晋王李治,当然长孙无忌则极力推崇立晋王李治了为太子。

因为他知道李治生性懦弱,没有一点强势,而他也就会继续保障自己的地位。

唐太宗知道长孙无忌的心思,他希望贞观政治在他死后能仍然持续下去,于是在临终之际,立李治为太子,是为唐高宗。

李治即位后,长孙无忌被提升为太尉兼检校中书令,执掌门下省事。

永徽五年(公元654年),唐高宗欲立武昭仪为后,而长孙无忌则坚决反对。

显庆四年,有人状告韦季方等人谋反,武昭仪的心腹之臣许敬宗负责追查此事。

韦季方被迫自杀,而许敬宗则借机诬陷长孙无忌,唐高宗免去了长孙无忌的职务,而他的家人则被杀的杀,流放的流放,都说伴君如伴虎,无官一身轻。

废王立武 的皇后之争其实不过是表面现象,真相仍然是权力斗争。

长孙无忌满以为李治还是当年那个小孩,不敢干什么出格的事儿。

可是他无论如何没想到李治敢把和他同级别的顾命大臣褚遂良给贬出去。

直到褚遂良被贬谪,他才知道自己的权力有多脆弱。

其实长孙无忌的权力一直都是来源于李治,因为皇上是他亲外甥,所以大家都怕他,可是他错把这个权力当成了自己的。

直到最后他才发现,皇帝要办他,只需要薄薄的一纸诏书而已。

褚遂良一走,长孙无忌的阵营就开始崩溃。

加上一群妄图上位的如许敬宗,(的典故来源)等人的补枪,长孙一党很快就被消灭了。

高处不胜寒,处世还须,当一张一弛。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

屈突通简介 隋唐名将凌烟阁二十四功臣屈突通生平

李孝恭有哪些功劳?李孝恭为什么能在凌烟阁内排第二位呢?

李孝恭(591年—640年),唐高祖李渊从侄,曾祖父李虎(第三子李昞即高祖之父,第七子李蔚即李孝恭祖父),北周八柱国之一;父亲李安,隋领军大将军。

隋朝末年,李渊在晋阳起兵,攻克长安后,下诏拜李孝恭为山南道招慰大使,领兵出巡巴蜀地区,连下三十余州。

随后进击朱粲。

大破其阵,俘获其众,诸将都说:“朱粲之徒杀食活人,是凶恶之贼,请将他们坑杀。

”孝恭说:“不能这样。

如今列城尽在寇境,如获敌则杀,以后还有谁归降呢?”全都赦罪释放。

由此缘故,传檄所至之处,相继归附。

武德三年(620年),李孝恭听从李靖的建议,向李渊献计进攻萧铣的割据政权,李渊非常欣赏他的计策,任命其为信州总管,并让李靖为其长史。

武德四年(公元621年),李孝恭被任命为荆湘道行军总管,统率水陆十二支军事从夷陵出发,击破萧铣二镇之兵。

萧铣自度救兵难于急至,于是亲自巡城下令投降。

李孝恭把萧铣用囚车送至京师。

李孝恭平灭萧铣后,被拜为荆州大总管,岭南四十九州皆望风而降,李渊大喜,任命他为荆州大总管,下诏画工图其击破萧铣之状以呈进朝廷。

李孝恭治理荆州有方,大力开置屯田,创设铜冶,以便利百姓。

不久迁任襄州道行台左仆射。

那时岭表地区还未平定,他便区别派遣使者抚慰,其投诚归附者有四十九州,使朝廷号令畅通于南海之滨。

武德六年(623年),杜伏威的部将辅公祏反唐、杀王雄诞、率部占湖州。

孝恭率兵前往九江,李靖、李勣、黄君汉、张镇州、卢祖尚全都受他指挥。

出发之前,大飨将士,杯中之水忽变为血,在座者脸色尽变,孝恭举止自如,从容不迫地开导说:“祸福无门,惟人所招!我没做什么负心事,诸位不必为我如此忧心。

辅公祏恶贯满盈,如今依仗朝廷威灵以问罪致讨,杯中之血,乃是贼臣授首的征兆而已!”一口饮尽,众心遂安。

辅公祏部将冯惠亮等人守险邀战,孝恭坚守壁垒而不出战,派出奇兵断绝贼寇粮道,贼众渐饥,夜逼其营挑战,孝恭坚卧不动。

第二天,派出羸弱兵卒前往贼营挑战,令卢祖尚挑选精骑严阵以待。

不一会儿羸兵退却,贼寇追击败卒甚为嚣张,与祖尚之军相遇,交战一场,大败其众。

惠亮退守梁山,孝恭乘胜攻破梁山别镇,贼众赴水死者数以千计。

武德七年三月二十八日(624年4月21日),辅公祏穷蹙,放弃丹阳逃走,孝恭派出骑兵穷追,俘获辅公祏于武康。

二十九日,李孝恭杀越州都督阚棱,江南平定。

拜扬州大都督,江淮及岭南诸州都归他所统摄。

隋灭乱起,李氏家族除唐太宗李世民带兵纵横天下外,宗室中只有李孝恭一人能独当一面,并立有大功。

孝恭两次击破大寇,北起淮河,东包长江,越岭而南,尽归他统管。

因而想以威名夸示远俗,便建造宅第于石头城中,设立哨所往来巡察以护卫自己。

有人诬告他谋反,因此被召还京师,颇受有关部门追究盘问,既无证据,便被赦免为宗正卿。

赐予实封一千二百户。

历任凉州都督、晋州刺史。

贞观初年,迁任礼部尚书,改封为河间郡王。

孝恭性情奢侈豪爽,后房歌姬舞女达一百余人,然而待人宽恕谦让,没有骄矜自得之色,故而李渊、唐太宗李世民都对他十分亲待。

功成名就之后,这位王爷不喜反悲,对左右说:“我住的大宅子真是太宏丽了些,应该卖掉再买座小院子,能住就可以了。

我死之后,诸子有才,守此足矣。

如果这些犬子不才,也免得这么好的大宅子廉价了别人。

”贞观十四年,李孝恭得急病一下死掉,时年才五十岁,正当壮年。

唐太宗李世民亲自举哀,哭之甚恸,赠司空、扬州都督,陪葬献陵,谥曰元,配享高祖庙庭。