纪信祠何以矗立天水:历史、文化与信仰的交织

它承载着厚重的历忆,蕴含着丰富的文化内涵,也寄托着当地人民的信仰与情感。

那么,纪信祠为何

【千问解读】

它承载着厚重的历忆,蕴含着丰富的文化内涵,也寄托着当地人民的信仰与情感。

那么,纪信祠为何会出现在天水呢?这背后有着诸多深刻的原因。

纪信其人:忠烈精神的象征 纪信,这位在相争时期留下浓墨重彩一笔的历史人物,是汉王麾下的一员大将。

公元前204年,汉王刘邦被围困于荥阳,局势危在旦夕。

纪信生得与刘邦颇为相似,在这千钧一发之际,他挺身而出,假扮刘邦向东门诈降,为刘邦争取到了从西门突围的宝贵机会。

然而,项羽发现上当后,恼羞成怒,将纪信活活烧死。

纪信以自己的生命为代价,换来了刘邦的生机,其忠勇刚烈、舍身救主的事迹令人动容。

刘邦建立汉朝后,为表彰纪信的功绩,特在其家乡置安汉县。

尽管纪信的出生地存在一定争议,但天水人民坚信他是秦州人,将他视为家乡的骄傲。

纪信所代表的“正义凛然、忠厚刚烈”的精神,深深烙印在天水人民的心中,成为这座古城气节的一部分。

这种精神如同一种无形的纽带,将纪信与天水紧密相连,为纪信祠在天水的建立奠定了坚实的情感基础。

天水渊源:历史与文化的交融 天水,这座拥有数千年历史的古城,是秦州文化的发源地之一。

从发现和历史记载来看,天水在秦汉时期就已是重要的政治、经济和文化中心。

在这样的历史背景下,纪信作为汉朝,其事迹和精神与天水的历史发展产生了强烈的共鸣。

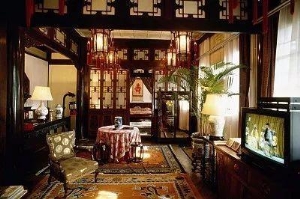

纪信祠始建于金代,历经元、明、清等朝代的多次维修扩建,逐渐形成了如今规模宏大、建筑精美的古建筑群。

它不仅是祭祀纪信的场所,更是天水历史文化的见证者。

祠内的建筑风格融合了不同朝代的特色,集艺术、科学、宗教、历史、民俗于一体。

例如,牌坊门楼属于四柱三间三楼式的构架,牌坊楼檐高耸,斗拱相接,当中刻有于右任草书“汉忠烈纪将军祠”匾,展现出高超的建筑技艺和深厚的文化底蕴。

同时,天水丰富的民俗文化也为纪信祠的存在提供了肥沃的土壤。

当地人民对纪信的崇拜和纪念活动,如祭祀仪式等,历经岁月的传承,成为天水民俗文化的重要组成部分。

这些活动不仅表达了人们对纪信的敬仰之情,也丰富了天水的文化内涵,使纪信祠与天水的民俗文化相互交融,共同发展。

文化地标:精神与信仰的寄托 纪信祠作为天水的文化地标之一,具有重要的象征意义。

它承载着天水人民对正义、忠诚和勇敢等美好品质的追求和向往。

在纪信祠中,苍劲的古树、流畅的壁画、珍贵的碑匾、精美的砖雕、雄浑的建筑,每一处细节都散发着历史的气息,让人们感受到纪信精神的伟大和永恒。

这些文化元素不仅是艺术的瑰宝,更是精神的象征。

壁画《城隍出巡图》作为天水地区保存基本完整的一处宣扬教义的壁画遗存,生动地展现了道教文化与纪信精神的融合。

它描绘了城隍神纪信居中,其他诸神及文武判官前后簇拥罗列左右的场景,全图严整宏大又不失亲切祥和,尽显明式作风。

这幅壁画不仅具有较高的艺术价值,更反映了当时人们对纪信的信仰和崇拜,以及道教文化在天水的传播和影响。

纪信祠的存在,让天水人民在面对生活的挑战时,能够从纪信精神中汲取力量,坚定信念。

它成为了天水人民的精神家园,寄托着他们对美好生活的向往和追求。

同时,纪信祠也吸引了众多游客和学者前来参观和研究,成为天水对外展示历史文化的重要窗口,进一步提升了天水的文化知名度和影响力。

纪信祠之所以出现在天水,是历史、文化和信仰共同作用的结果。

纪信的忠烈精神与天水的历史文化相互交融,形成了独特的文化景观。

它不仅是天水的文化地标,更是中华民族精神宝库中的一颗璀璨明珠,值得我们永远铭记和传承。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

困局与权谋:文定王后何以稳坐中宫二十年?

这位出身坡平尹氏旁支的贵族女子,既无显赫母族支撑,又面临世子派与勋旧派双重夹击,却始终稳坐后位直至。

其政治生存的奥秘,实则是权力博弈的典型范本。

一、家族湮灭后的“安全牌”价值 中宗十二年,尹氏以“坡平同族”身份被选为继妃,实为慈顺大妃平衡勋旧派势力的无奈之举。

彼时其父尹之任仅为典舰司提调,家族既无兵权也无财权,这种“政治孤儿”的身份反而成为其保命符。

章敬王后之死引发的党争中,勋旧派首领金安老曾以“保护东宫”为由意图废后,却因尹氏家族势单力薄而作罢。

更具讽刺意味的是,中宗晚年对尹氏的猜忌达到顶峰时,恰逢世子派(尹任一脉)与勋旧派火并。

1537年丁酉士祸中,尹氏之兄尹元老借机铲除金安老,反而让庆帝发现:一个无掣肘的皇后,既能作为制衡功臣集团的活棋,又可避免前朝的覆辙。

这种“去功能化”的家族背景,最终转化为尹氏的政治护身符。

二、背锅侠与的双重角色 尹氏的政治生涯始终笼罩在叶轻眉式悲剧的阴影下。

中宗晚年病重期间,尹氏被指控在汤药中下毒,民间甚至流传“仁宗暴毙实为继母所为”的谣言。

然而细究史实,这场阴谋实为尹元衡之妾郑兰贞策划,尹氏不过是政治博弈中的“台前木偶”。

更具深意的是,尹氏主动将上供汤药赏赐昌嫔的举动,暴露出其深谙“祸水东引”之术。

当敬嫔朴氏与世子派发动“乙巳士祸”诬告尹任谋反时,尹氏非但未被牵连,反而借机清洗勋旧派残余势力。

这种将自身置于风暴眼却能全身而退的智慧,使其成为庆帝巩固皇权的最佳工具人。

三、垂帘听政期的制度性保障 明宗继位后,尹氏以“大王大妃”身份开垂帘听政,其权力合法性源于《经国大典》中“幼主临朝,母后辅政”的祖制。

但真正巩固其地位的,是三大制度设计: 军事独裁:通过提拔弟弟尹元衡为兵曹判书,掌控全国七成以上兵力 集团:扶持禅宗住持普雨执掌奉恩寺,形成超越阶层的意识形态联盟 财政垄断:借“崇佛”之名征收“香火税”,年入白米三十万石,超过国库收入三成 这种“”的统治模式,使尹氏政权突破传统后妃干政的桎梏。

当明宗亲政后试图动摇尹元衡势力时,宦官集团立即以“非我与元衡,上安得有今日乎”相要挟,暴露出权力结构的刚性。

四、历史评价中的权力悖论 《朝鲜王朝实录》对尹氏的批判集中于两点:一是“崇佛乱政”导致国库空虚,二是“”引发士林派流血。

但细究史实,其执政期间朝鲜王朝版图扩张15%,人口突破四百万,更在壬辰倭乱前完成全国水利系统升级。

这种“恶政”与“善治”的矛盾,恰是封建专制体制下权力异化的必然产物。

当后世将尹氏与、并称“东亚三大女帝”时,往往忽视其权力根基的脆弱性——既无世家大族支持,又无士人背书,全凭对皇权本质的透彻认知与残酷运用。

这种“以毒攻毒”的生存策略,或许正是封建王朝末期女性掌权者的宿命。

在权力游戏的棋盘上,文定王后尹氏用四十八年时间演绎了“弱者的生存艺术”。

她的故事揭示了一个残酷真相:在绝对皇权面前,道德评判往往沦为胜利者的遮羞布,而真正的政治智慧,在于将自身转化为制度不可或缺的零件。

这种“与狼共舞”的生存哲学,至今仍在权力场的暗角中隐隐作响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

康熙何以推重程朱理学?本来用性已经得到证明

其实思和在《德意志意识形态》的序言中,早已回答了教授的疑惑:“定居下来的征服者所采纳的社会制度形式,应当适应于他们面临的生产力发展水平,如果没有这种适应,那么社会制度形式就应当按照生产力而发生变化。

这也说明了民族大迁移后的时期中到处可见到的一种事实,即奴隶成了主人,征服者很快学会了被征服民族的语言,接受了他们的教育和风俗。

”说得具体一点,为了巩固政权统治,必须适应和采用多数的、先进民族的文化思想和语言风俗,必须把自己的利益说成是代表全社会成员的利益,把自己的统治思想也赋予普遍性的形式。

例如就比元统治者聪明,没有把本民族本阶级的思想作为统治思想,相反,他却采用了汉民族的主流思想儒家思想作为统治思想。

康熙何以选择儒家,而且特别看重呢? 众所周知,中国古代有诸子百家,其间儒道释为三大家。

道家讲虚无,佛门倡色空,能作为规范指导天下的统治思想吗?不能。

康熙的认识非常明确:“自古人主好释老之教者,无益有损。

酷好,舍身于寺,废宗庙之血食,以面为牲,竟饿死台城。

好道,父子皆为金虏,此可鉴也。

”(《康熙起居注》十一年三月)不过以宋明而论,儒家中有陆九渊、的主观唯心主义与程颢、程颐、朱熹的客观唯心主义。

那么,康熙倾重何家?陆王主张“心即是理”,连六经皆可是我的注解,强调主观作用,和佛道两家相似,都不可能给清统治者多少存在的空间。

而程朱讲求的天理说,恰合清统治者顺天应人,应天之理来取代气数已尽的统治和农民政权的理论根据。

因此,从康熙十一年始,由张玉书、熊赐履、李光地、汤斌等分讲时又讨论董仲舒、二程及朱熹倡导的理学名实,《通鉴纲目》的要点,赐董仲舒庙“阐道醇儒”匾额。

康熙十四年更手批《性理大全》,几十年后又责令李光地编《御纂朱子全书》,可见康熙对理学的重视。

然而,仔细体味《康熙起居注》和蒋良骐、王先谦先后编辑的《东华录》,康熙推崇的当然是以为代表的儒学体系。

因儒家的实用理性精神已渗透人们心中,为历代统治王朝奉为统治思想,康熙在《日讲四书解义序》中写道:“万世道统之传,即万世治统之所系也……论政与学,天道王道之全,修己治人之要,具在《论语》一书……道统在是,治统亦在是矣。

”毫无疑问,康熙无论是专儒,或者推扬程朱理学,都是为了现实的统治需要,是外儒内法,可不是天真的知识分子们幻想的道德化的政治。

所以,康熙张扬程朱理学的同时,又反对理学家们言行不一、空论理学:“朕平日读书穷理,总是要讲求治道,见诸措施。

故明理之后,又须实行,不行,徒空谈耳。

”康熙二十二年,又批评理学家们“终日讲理学,而所行之事全与其言悖谬,岂可谓之理学?若口虽不讲,而行事皆与道理符合,此真理学也”。

原来,那个“真理学”是有利于现实治统,而不是书斋内的高头讲章。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。