深度剖析西汉七国之乱发生的真实背景是什么

由于领导七国之乱的是当时被分封在七国的诸侯王,所以也叫做七王之乱。

汉景帝作为被反的对象,自然不会,派大将

【千问解读】

由于领导七国之乱的是当时被分封在七国的诸侯王,所以也叫做七王之乱。

汉景帝作为被反的对象,自然不会,派大将军率领中央的汉军同据守在梁国的的军队,运用正确的战术一举消灭了五十万叛军。

参与叛乱的七国 引起叛乱的主要原因是汉景帝二年,中央开始实行削弱各个诸侯国实力的政策。

在一年内,中央就抓住诸侯王所犯的每一个错误,然后以此为理由剥夺他们的领地,以示惩戒。

但是诸侯王并不傻,他们清楚这是中央对羽翼丰满的他们进行打压了。

与其坐在这里被他慢慢剥削完,不如奋起反击。

所以吴王刘濞就带头挑起了事端,唆使了其他六个诸侯王一同起兵造反,主力军队是实力强大的吴楚两国。

当时周亚夫并没有按照常理,带兵直奔战场梁国,而是让拖住敌军,他率军绕到了叛军的后方。

梁王在庞大的叛军连番攻势下,几次向周亚夫求援。

但是周亚夫清楚战机并没有到,必须避开叛军锋芒,所以暗中派人截断了叛军的粮草。

在没有粮草的情况,七国的军队持续不了多久,这时候周亚夫才出战迎敌,终于以少胜多大败叛军。

七国之乱最后以吴王刘濞被东越王斩首,上献给,其他六国的诸侯王在造反失败的压力下陆陆续续自杀身亡为结果。

在这场地方对中央发动的战争中,中央取得了巨大胜利,从而得以顺利推行之前的削藩政策,取消了各诸侯的广大政治、经济以及军事权力,极大加强了中央的集权。

七国之乱原因 西汉景帝初年,同是的诸侯王因为不满中央削弱地方势力的做法,打着“诛晁错,清君侧”旗帜开始了实际上的叛乱行动,史称七国之乱,或是七王之乱,最后被周亚夫率领的汉军和刘武据守的梁国军队一同消灭了。

西汉初期的诸侯国 有说引发七国之乱的就是当年发生在长安宫中的奕棋事件。

时候,年幼的吴王长子刘贤来到长安,陪同太子也就是日后的汉景帝玩耍。

一日两小儿在下棋,那刘贤为了赢棋对刘启态度不恭顺,被刘启拿棋盘砸死了。

刘贤的尸体被运回吴王刘濞那里,但是刘濞说天下都是刘家,就葬在死去的地方,于是又被运回长安。

吴王刘濞自此对朝廷怀恨在心,最后借削藩一事,起兵反叛朝廷。

事实上七国之乱远没有这么简单,这是中央和地方之间矛盾日益严重激化的后果。

早在时期,当年平了淮南王的叛乱后,东南广大的地方远离朝廷疏于管制,于是命同行的刘濞为王世代管辖此地。

其他的刘侯王也都如此被封在各地,刘邦寄希望于同姓的子弟帮助共守天下。

在高祖和惠帝时期,因为各地的诸侯同中央的皇帝血缘亲近,所以的确起着共守天下的作用。

但是到了汉文帝的时候,诸侯王们大多都已经历经三代了,同中央的那道亲情联系几乎没有了。

反而是这些诸侯王,尤其是吴王凭借封地内丰厚的资源和人口,壮大了自己的经济和军事实力。

到了汉景帝时期,中央欲对诸侯的势力进行削弱从而加强中央集权,这必然使早已拥兵自重的诸侯王们无法接受,最后联合起兵来反抗中央王朝。

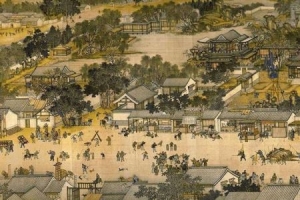

七国之乱地图 七国之乱指的是在西汉时期,由刘邦的侄子吴王刘濞为首发动的一次联合叛乱。

那么七国之乱是怎么样的呢?下面就是一张七国之乱地图。

七国之乱地图 从上面这张七国之乱地图中,就能非常清晰地看出当时的战况:叛乱的诸侯国分别是吴国、楚国、赵国、胶西国、胶东国、菑川国、济南国,那么为什么这六个诸侯国会叛乱呢? 原来是因为汉景帝在位的时候,当时身为御史大夫的晁错向汉景帝上奏了一本《削藩策》,主要的内容便是要将诸侯王的势力削弱以进一步地加强中央集权。

而汉景帝也采纳了晁错的这个建议,将楚国、赵国等诸侯国的封地收回。

吴王为了自己的封地不被削减,便与楚王、赵王、济南王、淄川王、胶西王和胶东王一同发起了叛乱。

吴王是这一次叛乱的主使,是这一次叛乱的主力军。

他对外宣称发兵五十万,但是实际上的兵力只有二十万。

在七国的联合之下,叛军,很快便打到了河南的东部,他们要求汉景帝清除佞臣,将晁错处死,而汉景帝因为叛军的力量而深感担忧,最终在袁盎的建议下将晁错处死了。

在晁错死后,汉景帝便要求叛军退兵,但是叛乱军并没有因为汉景帝达到了他们的要求而有丝毫退兵的意思,甚至声明要夺取帝位。

在叛军一路进攻到梁国的时候,因为梁王的阻拦而不能继续前进。

而这时候的汉景帝终于下定决心要将这场叛乱平定下来,他命令太尉周亚夫和大将军带领军团去镇压叛乱。

在周亚夫和窦婴的镇压过程中,切断了叛军的粮草来源,在三个月之后终于将叛军攻破。

吴王在预见大事不妙之后便逃到了东越,而东越的诸位诸侯王因为叛乱失败便将怂恿他们叛乱的吴王杀死,然后畏罪自杀,七国之乱就此结束。

七国之乱是谁平定的 西汉景帝时期,以吴王刘濞和楚王刘戊为首的七国军队发生叛乱。

因为七国军队早先就有预谋,所以起初由东向西的进军很顺利,直到梁国碰到刘武的抵抗,进军才被挡下来。

但是七国的军队足有五十万,在叛军连续的攻打下,梁王刘武是接连向驻守在外的周亚夫求援。

但是周亚夫没有急于一时发兵,而是南下截断了叛军粮草后,以静制动,最后以少胜多击败了叛军。

周亚夫画像 在平定七国之乱中,无疑是周亚夫的功劳最大,因为他懂得制造机会,懂得等待正确的时机,所以才会有三月就平定了声势浩大的叛乱。

而这个周亚夫早先就不是一般人,他是西汉开国功臣周博的儿子。

因为兄长周胜犯了杀人罪,朝廷削掉其爵位,转给周亚夫继承。

周亚夫自小熟读兵法,带兵打仗自有自己的见解。

他改变传承已久的以战车为主的作战方式,转而以短兵、起兵那样的冲杀战术,这一变化也为后来武帝时期对匈奴的作战提供了战术基础。

周亚夫治军极为严格,在治下的军队纪律极为整肃。

汉文帝时期,匈奴进犯长安,文帝分派了周亚夫等三位将军,分别驻扎在长安外围。

在文帝亲临犒劳三军之际,只有周亚夫的军纪是严整威武的。

所以在很长的时间里,汉文帝对周亚夫是赞赏有加,在他临死之际都对将来的汉景帝叮嘱再三,说周亚夫实在危难关头靠得住的将军。

事实证明了汉文帝的判断是正确的,周亚夫带军打仗的能力是毋庸置疑的。

汉景帝三年,仅用三个月就平定了叛乱。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

王守仁“知行合一”思想:理论与实践的深度交融

它不仅对当时的学术思想和社会风气产生了深远影响,更在后世不断被传承、发展,成为中华民族传统文化宝库中的重要财富。

一、“知行合一”思想的提出背景 王守仁所处的中叶,社会风气浮躁,阶层中普遍存在着知行脱节的现象。

许多人满口仁义道德,高谈阔论,但在实际行动中却违背道德准则,虚伪之风盛行。

这种社会现实与所倡导的言行一致、身心健全的理念背道而驰。

同时,在学术领域,占据主导地位,其“知先行后”的观点深入人心。

认为,人们必须先获得对事物的知识,然后才能去实践,将知行分为两个独立且顺序分明的阶段。

这种观点导致了重知识而轻实践、空谈理论而不注重实际行动的学风。

王守仁为了纠正这种社会风气和学术弊端,提出了“知行合一”的思想,旨在正人心、息邪说,让人们将道德认知真正落实到行动中,恢复儒家道德的本真。

二、“知行合一”思想的内涵解析 (一)知中有行,行中有知 王守仁认为知行是一回事,不能分为“两截”。

“知行原是两个字,说一个工夫”,从道德层面来看,知是一种道德意识、道德认知,行则是道德实践。

例如,一个人知道应该孝顺父母,这是知,而当他切实地去关心父母、照顾父母,这就是行。

道德意识离不开道德行为,道德行为也离不开道德意识,二者,不可分离。

真知必然会导致行,不行不能算真知。

王守仁以“如好好色,如恶恶臭”为例,见到好色属知,而好好色属行,见色时便已自然地喜好,并非见后才立心去好,说明知与行是同时发生的,不可分割。

(二)以知为行,知决定行 王守仁提出“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”。

这意味着道德是人行为的指导思想,按照道德的要求去行动是达到“良知”的工夫。

在道德指导下产生的意念活动是行为的开始,符合道德规范要求的行为是“良知”的完成。

例如,一个人内心产生了帮助他人的善良意念,这是知的表现,而当他真正去实施帮助行为时,就是行的体现,同时也是对知的践行和完成。

三、“知行合一”思想的现实意义 (一)对个人修养的提升 在个人修养方面,“知行合一”思想具有重要的指导意义。

它提醒人们要将道德认知转化为实际行动,不能仅仅停留在口头上。

例如,在日常生活中,我们常常会给自己设定一些道德准则,如诚实守信、尊老爱幼等,但真正要做到言行一致却并不容易。

“知行合一”思想促使我们不断反思自己的行为,将内心的道德良知落实到实际行动中,从而提高自己的道德修养和人格境界。

(二)对社会发展的推动 当社会中的大多数人都能够做到“知行合一”,将道德规范、法律法规等付诸实践,社会秩序将会更加和谐稳定。

在各个领域,如教育、科技、文化等,人们积极践行“知行合一”,能够推动社会的创新发展,促进社会的进步。

例如,在教育领域,教师不仅要有丰富的教育理论知识,还要将这些知识运用到实际教学中,不断探索适合学生的教学方法,提高教育质量;在科技领域,科研人员要将科学理论转化为实际的技术创新,为社会的发展做出贡献。

(三)对学术研究的示 在学术研究方面,“知行合一”思想也有着重要的启示。

它强调理论与实践的结合,反对空谈理论而不注重实践的学风。

学者们在进行研究时,不仅要深入研究理论知识,还要关注实际问题,将研究成果应用到实际生活中,解决实际问题。

只有这样,学术研究才能真正具有价值和意义。

四、“知行合一”思想的现代传承与发展 在现代社会,“知行合一”思想依然具有强大的生命力,被广泛应用于各个领域。

许多企业和组织将“知行合一”作为企业文化和管理理念,鼓励员工将所学知识和技能运用到实际工作中,不断提高工作效率和质量。

同时,一些教育机构也将“知行合一”思想融入到教育教学中,注重培养学生的实践能力和创新精神。

此外,随着时代的发展,“知行合一”思想也在不断被赋予新的内涵。

例如,在面对全球性问题如环境保护、气候变化等时,人们需要将环境保护的知识和理念转化为实际行动,积极参与环保活动,共同为地球的可持续发展贡献力量。

王守仁的“知行合一”思想是中国古代哲学思想中的瑰宝,它蕴含着深刻的哲理和智慧。

在当今社会,我们应该深入理解和传承这一思想,将其运用到实际生活和工作中,不断提高自己的道德修养和实践能力,为个人的成长和社会的进步贡献自己的力量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

武松的性格特点是什么 人物深度分析

《水浒传》武松性格特点1、英勇无畏、爱憎分明武松是108个梁山好汉中的一个,他空手打死老虎、为兄报仇杀死西门庆和潘金莲,从这段情节中体现了武松勇猛、正直、爱憎分明的性格特点。

2、嫉恶如仇、敢作敢当根据名著《水浒传》中对武松的人物形象的描写来看,武松是一个刚正不屈、敢作敢当、嫉恶如仇、恩怨分明的人。

其中敢作敢当是武松这个人物最大的一个特点。

他的性格特点都在武松景岗山打老虎、武松为兄报仇血溅鸳鸯楼等的事件中展现得淋漓尽致。

3、知恩图报、快意恩仇武松发配去了孟州,在孟州受到了施恩的赏识,施恩处处对武松关照有加,于是武松为了报恩,也是为了抱打不平,醉打蒋门神,为施恩夺回了快活林酒店,后来武松又血溅鸳鸯楼杀死了要谋害自己的张都监和蒋门神,可以说真真是让人痛快,武松的快意恩仇让很多人读过之后大呼过瘾。

《水浒传》人物深度分析-武松武松的人物外貌:身躯凛凛,相貌堂堂。

一双眼光射寒星,两弯眉浑如刷漆。

胸脯横阔,有万夫难敌之威风;语话轩昂,吐千丈凌云之志气。

心雄胆大,似撼天狮子下云端;骨健筋强,如摇地貔貅临座上。

如同天上降魔主,真是人间太岁神。

武松的主要事迹:景阳冈打虎、斗杀西门庆、醉打蒋门神、大闹飞云浦、血溅鸳鸯楼、夜走蜈蚣岭、善终六合寺武松人物简介:因其排行在二,又叫“武二郎”。

血溅鸳鸯楼后,为躲避官府抓捕,改作头陀打扮,江湖人称“行者武松”。

武松是清河县人氏,由兄长武大郎抚养长大。

武松因先前在家乡打死人,怕吃官司,远离家乡,投奔沧州,躲在柴进府中避祸。

后武松回乡途中在景阳冈上空手打死一只吊睛白额虎。

之后,狮子楼手刃西门庆,快活林醉打蒋门神,飞云浦力杀四衙差,鸳鸯楼徒手除三害,蜈蚣岭刀劈王道人。

武松就这么一路杀来,直到二龙山落草。

三山聚义时归顺梁山,坐第十四把交椅,为十大步军头领之一,后受朝廷招安随宋江征讨辽国,田虎,王庆,方腊,最终在征方腊过程中被飞刀所伤,痛失左臂,被封为清忠祖师,最后在杭州六和寺病逝,寿至八十。