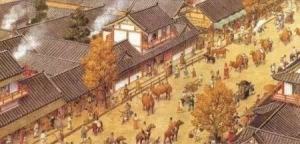

国都六陷,天子九迁,唐朝为什么会陷入困境?

公元756年,因潼关守军在灵宝之战大败,十余万守军,被俘,潼关失守,安史叛

【千问解读】

公元756年,因潼关守军在灵宝之战大败,十余万守军,被俘,潼关失守,安史叛军进入关中,进逼长安,匆匆逃出长安城,西逃入蜀。

公元783年,因泾原军东调之时,途经长安之时,并未得到朝廷的犒赏,将士群情激愤,起兵围攻长安城,被迫逃往奉天。

公元784年,刚刚回到长安城的唐德宗,又因削藩引起了动乱,再度被迫逃出长安城,逃往梁州。

公元885年,因宠信的宦官田令孜与河中节度使王重荣矛盾激化,王崇荣与联手击溃拱卫长安的,唐僖宗逃往凤翔。

公元895年,河中节度使王崇荣病死,诸子争立,采纳李克用建议,立王珂为河中节度使,引起了凤翔节度使李茂贞的不满,李茂贞引兵攻打长安,唐昭宗出逃,被华州节度使韩建劫持。

公元903年,进攻凤翔,从李茂贞手中将唐昭宗掳到了洛阳城。

这便就是唐朝“国都六陷,天子九迁”中,与藩镇叛乱有关的“六迁”。

那么,唐朝为什么会形成“藩镇割据”的局面,以至于“国都六陷,天子九迁”,这到底是“”的遗留问题,还是唐朝建立以来自身的体制问题? 在解释这个问题之前,笔者先给出答案: 唐朝出现“藩镇割据”的格局,究其根源在自身的体制问题上,“安史之乱”在这其中起到了一个催化剂的作用,而“之乱”便就是引爆了“藩镇割据”这个火药桶的那一粒火星。

公元618年,李渊建立唐朝,在地方行政制度上,唐承隋制,继续执行“都督州县”三级制度,但是“都督府”这一地方最高行政区划并非是在全国范围内划分,而是因为唐初统一战争及边防的需要,仅仅只是在内地要地以及边疆重镇设立,职权相当于后来的节度使。

如此一来,随着唐太宗、唐高宗、武则天等数代君王不断开边,唐朝极盛之时疆域东起日本海,西抵西海,北括玄阙州,南至罗伏州,国土面积达一千两百多万平方公里。

在这片广袤国土中,逐渐设立了三百多个州,唐朝中央政府对地方的控制力度大为下降。

为了加强对地方的有效控制,唐太宗在贞观年间、唐玄宗在开元年间先后对地方行政制度进行改革,增设了监察区划——道,道的长官称之为“采访使”,相当于西汉时期的“刺史”,由朝中大员直接出任,负责监察所属地区的官员,但却没有行政权力。

而在景云年间,唐朝中央政府逐渐废除了“都督府”这政级别,改设节度使,到了唐玄宗天宝年间,则是逐渐形成了“天宝十节度使”。

如果唐朝一直能够将监察权与行政权分离,也就是节度使负责行使行政权,采访使负责行使监察权。

没有监察权的节度使处于由朝中大员担任的采访使的监督之下,根本没有欺上瞒下,阴谋叛乱的机会,而没有行政权的采访使,也没有叛乱的可能。

可是,问题就出在了这,有人凭借着的信任将监察权与行政权合一——在唐玄宗时期,凭借着唐玄宗的信任,得以将采访使与节度使权力合一,这就为此后的“安史之乱”埋下了伏笔。

公元762年十月,仆固怀恩指挥唐军取得了昭觉寺之战的大捷,一路溃逃。

见史朝义大势已去,其部将田承嗣、李怀仙等人先后献莫州、范阳等地投降,使得史朝义走投无路,最终自缢而亡,“安史之乱”彻底结束。

此时因唐朝中央政府执行的是“只惩首恶,胁从不问”的平叛方针,因而田承嗣、李怀仙等人并未被追究责任,反而被授予兵权,拜为河北三镇节度使。

至此,唐朝虽然平定了“安史之乱”,在形式上重新统一了天下,但是因田承嗣、李怀仙等人并未被清算,反而再度授予了兵权,使得河北三镇在实际上形成了割据。

但是,如果你以为“藩镇割据”的局面是这样形成的,那就错咯。

在“安史之乱”中,虽然唐朝因为平叛的需要,在不少地方设立了节度使,但是这些节度使在地理位置上大致被划分为三大集团——边疆节度使集团、中原节度使集团以及东南节度使集团。

边疆节度使是以最初的“天宝十节度使”为基础形成的节度使集团,他们主要负责抵御外族入侵。

中原节度使是在中原腹地设立的,他们设立之初是为了抵御“安史之乱”,改变“外重内轻”的军事布局。

在“安史之乱”被平定后,他们又肩负起了监视边疆节度使,拱卫中央朝廷的重任。

东南节度使则是在“安史之乱”中,唐朝中央政府为了更好地控制东南财源而设立的,他们负责为中央政府以及中原节度使集团提供财源支持。

由此一来,三大节度使集团相互制约,除去河北三镇这一局部割据势力,唐朝中央政府并没有失去对藩镇的控制,反而藩镇还要处处听从朝廷的命令。

就算是割据一方的河北三镇,也不能把他们视为彻底的割据藩镇,他们企图游离于中央统治之外,但是又不能否定中央政府,他们也会在很大程度上听从唐朝中央政府的命令,用以安抚百姓。

而且,在时期,还曾平定过河北三镇,彻底消灭了割据。

也就是说,在安史之乱结束到晚年的这百余年时间里,唐朝非但没有使得“藩镇割据”这一形势愈演愈烈,反而还在一定程序上打击,甚至消灭了割据。

那么,唐朝又是为何因“藩镇割据”而亡的呢? 这还要从“”说起。

在黄巢等人起兵之后,唐朝中央政府不断增强藩镇的独立性,希望能够借助藩镇的力量平定叛乱,却使得一些如李克用、王重荣、高骈般的野心家趁势而起,大批藩镇坐大。

他们只为保全自己的实力,不愿为朝廷征战,最后使得“黄巢起义”愈演愈烈,最后甚至攻占了长安城。

等到唐朝中央政府好不容易平定起义后,这些藩镇已经失去了控制,唐朝由此进入了藩镇割据的兼并战争之中,中央政府开始…… 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

为什么说王昌龄是诗家天子,七绝圣手?

王昌龄自从开元十五年进士及第后,就入朝为官了,先后做过校书郎、龙标县尉、汜水县尉等多个职位。

不幸的是,在安史之乱的时候,王昌龄惨遭亳州刺史闾丘晓杀害。

都说王昌龄是“诗家夫子”、“七绝圣手”,那大家知道是什么原因让王昌龄有如此称号吗?今天小编带大家欣赏欣赏他的诗,大家就懂了。

一、代表作品1.原文芙蓉楼送辛渐【唐代】王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

2.翻译寒冷的雨连夜洒遍了吴地江水和天边,在清晨送你离开后,我独自面对着楚山感到孤寂哀愁。

等你到了洛阳,如果亲友们问起我来,就告诉她们,我的心灵依然就像玉壶里的冰那样晶莹纯洁。

3.赏析这首诗是一首送别诗,开篇的“寒雨连江夜入吴”就渲染出了离别的孤寂氛围。

这冰冷的雨不仅是洒在吴地,还落在作者的心头。

在这秋风瑟瑟的秋天,离别的寒意弥漫在满江烟雨之中,让情景融合的更加动人。

后面两句“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”是作者对友人的嘱托。

在这里,作者以晶莹透明的冰心玉壶自喻,来让自己的友人安心:我尽管遭到了好几次的贬谪,但是我自身的品格是高洁清白的。

这首诗以景写情,融情于景,不仅具有盛唐诗情蕴景中的特点,还有作者本身深厚有余、优柔舒缓的特点。

全诗用苍茫无垠的江雨和俊逸孤峙的楚山来烘托诗人送别时的孤寂之情,展现了诗人开朗豁达的胸怀和坚毅高洁的秉性。

矗立在江水天边的楚山和作者晶莹纯洁的心灵,都使得这篇古诗更加精巧耐看了,有种浑然天成、含蓄清明的美感。

二、王昌龄诗的艺术特色1.诗歌意境王昌龄在诗作的风格上比较委婉含蓄,构思精巧,表现曲折,意境深远。

经常会使用比兴和寄托的写作手法,用来抒发作者对现实的怨恨。

王昌龄也很擅长用典故,不仅能将典故用的恰到好处,还能让典故贴合诗的意境,讲究“一切景语皆情语”。

王昌龄是为数不多非常在意讲究诗歌的境界的诗人,他曾经在《诗格》中提出:“一曰物境,二曰情境,三曰意境。

”这也是他写的诗格外动人的原因之一。

2.语言风格王昌龄诗歌的风格偏典雅简练,擅长使用短句、变形句式、紧缩复句,让诗歌更加精简、清俊。

对于情感的描述,他会层层深入,反复渲染气氛,以达到情景交融的目的。

现在我们总结王昌龄的诗歌特点就是:语言简练而内涵丰富;文辞平易但句意险峻;意兴相兼、沉中见清。

所以说王昌龄被称为“诗家夫子”、“七绝圣手不仅是因为他的七绝真的很绝,还是因为他对当时诗坛的影响深远。

他提出的“诗有三境”,让我们认识到了不同的盛唐诗。

"一月天子"朱常洛,真的是因为八位美女丧命吗?

万历九年(1581年),朱翊钧皇帝在慈宁宫中私幸宫女王氏。

可能是一时兴起,事后万历皇帝羞于承认此事,不给名分王氏,想不了了之。

颇有点提上裤子不认人的流氓味道! 要说也真是巧了,王氏竟然怀孕了。

李太后得知此事,就向万历帝询问此事,万历帝先是百般抵赖,信誓旦旦的说绝无此事。

在此,我觉得朱常洛同学要感谢一群敬业的,他们在《皇帝起居注》里及时、详细地记载了这事。

白纸黑字的记在那里,加上李太后盼孙心切,万历皇帝只好认了,于万历十年(1582年),册封宫女王氏为恭妃,同年八月皇长子朱常洛同学诞生。

子以母贵,可以看出朱常洛从一开始就不受到其父皇万历帝的喜欢。

据史料记载,万历皇帝最喜爱的女人是。

郑贵妃也非常给力,在万历十四年诞下皇三子,此子深得万历帝欢心,一度欲立其为太子,这是要插朱常洛同学的队啊!好在的大臣都比较有气节和立场,以“立嫡立长”有利于国政安稳为由与万历帝进行了长达15年之久的“”。

最终万历皇帝妥协,我们的朱常洛同学被立为太子。

但是他的苦难并没有结束,因为在同一年,万历皇帝就立皇三子朱常洵为福王,赏赐远高于一般亲王。

并且默许福王暂居京城,颇有点伺机而动的意味。

在长达19年的太子生涯中,朱常洛同学又经历明末三大奇案之一“”(一场针对朱常洛的袭击案件)。

终于在战战兢兢后修成正果,于1620年8月28日转正,即皇帝位。

是认怂的时候了!郑贵妃以前仗着老公万历宠幸,做了好多嚣张跋扈的事,现在老公去了,自己和儿子还得活下去。

为示友好,郑贵妃特意送来了8位绝色佳人伺候朱常洛。

朱常洛同学从一生下来就不受待见,性命几多不保,哪见过这市面?就把美女全都笑纳了。

:“是夜,圣容顿减”。

翻译过来就是:那一天晚上,发生了很多不可描述的事情,皇帝的脸都瘦了一圈。

信息量有点大啊! 在此之前,由于万历皇帝长达二十多年不理朝政,国家。

朱常洛同学白天忧心国事,食不甘味;晚上强吃伟哥,纵情声色,本来就羸弱的身体终于垮了。

要说光宗皇帝的命也是真背!身体累坏了,按理说好好调理一下,补补就好了。

他偏偏碰上了庸医,本来光宗皇帝是伟哥吃多了,虚火旺盛,开点泻火的药就好了,这时郑贵妃指使(重大嫌疑)掌御药房太监崔文升向皇帝进"通利药",即泻药。

不知是有意为之还是学艺不精药量下猛了,朱常洛吃了"通利药"后一晚上连泻三四十次,这就是好人也得废了啊!何况是身体本就不好的朱常洛? 眼看生命无多,要去那里报到了。

朱常洛本着“死马当活马医”的心态,又服用了鸿胪寺丞进献的的“仙丹”——红丸。

这真是没救了啊!所谓的仙丹本来就重金属严重超标的产物,且药性燥热,正好与当初崔文升所进的"通利药”药性相反。

本就虚弱的朱常洛,在最后的岁月连遭性能相反而且猛烈的两味药物的折磨,于1620年9月26日暴毙而亡,这就是明末三大奇案之二的“”。

从八月继位到九月驾崩,朱常洛在位仅仅一个月时间,史称“一月天子”。

甚至死后连陵墓都没有——在位时间太短根本没时间准备啊。

幸好当年景泰皇帝为自己修的陵墓由于死后皇帝身份被废而没有使用,稍作修葺,我们的朱常洛同学就将就一下吧! 纵观朱常洛的一生,是极其不平凡的一生,先经历了长达15年的“国本之争”,然后明末三大奇案他又经历了两个。

39年的人生,胆战心惊的过了39年,最后好不容易雄起一把做了皇帝,却在28天后不明不白的死了,悲哀啊!总结明光宗朱常洛的一生,可以真心说一句:兄弟,你真不容易! 对于朱常洛的死因即“红丸案”历史上,有人说是服红丸而死,也有人说与红丸无关;有人说旧病未愈,有人说是劳累所致;有人说是惑于女宠,是郑贵妃有意加害;有人说是用药差误……这场争论一直持续到天八年都没有结论。

后记,朱常洛在做太子期间生了两个比较有名的儿子——,;皇帝,。

随机文章嫔妃戴指甲套怎会是「方便皇帝」?那么长嘿咻怎么不伤龙根美女效应是什么意思,美女成为各行各业手中的利器(单生狗跪舔)墨西哥711ufo事件回顾,多架ufo惊现天空组队飞行(日食期间)中国登月被外星人警告,月球上发现外星人基地/被警告不许登月中国五大淡水湖是哪五个,鄱阳湖水域面积3914平方公里(水鸟天堂)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!