《琅琊榜》背后的真实历史:还原历史上的南梁

也许是为了更有真实感,改编后,电视剧《琅琊榜》的故事背景被设定为“南梁大通年间”。

南梁是历史上真实

【千问解读】

也许是为了更有真实感,改编后,电视剧《琅琊榜》的故事背景被设定为“南梁大通年间”。

南梁是历史上真实存在的朝代。

东晋灭亡之后,南朝共经历四个朝代——宋、齐、梁、陈。

梁是南朝第三个朝代,建于公元502年,史称“南梁”,也称“萧梁”。

“大通”是时期使用的年号,即从527年3月至529年9月。

也许是因为年代过于久远,也许是因为少数民族入侵中原,也许是因为大多朝代太过“短命”,不像唐、宋、元、明、清那样为人熟知。

不过,细读历史后会发现,其实南北朝的精彩纷呈并不逊于风云、盛世大唐。

南北朝,其实南朝和北朝并存的时间并不长,只有142年时间,即从439年至581年。

439年,北魏灭北凉,统一北方,与南朝的刘宋形成对峙之势,真正意义上的(或狭义上的)南北朝才正式开始。

而581年,代周建隋,真正意义上的南北朝已经结束了。

南北朝时期,总的来说,北方的军事实力要强于南方,而南方的社会文化要比北方安定繁荣得多。

在北方,北魏是鲜卑族建立的一个统一强大的国家,但因民族矛盾太过尖锐,一直战乱不止。

的汉化运动促进了胡汉融合,缓解了这一矛盾,使得北魏国力得到很大提升。

不过,自孝文帝去世(499年)后,汉化的鲜卑贵族日益腐化堕落,社会矛盾再次激化,国势急转直下。

在南梁建国初期,北魏开始陷入长达数十年的内乱,直至北魏分裂。

而在南方,自、衣冠南渡之后,南方政权成为汉族政权的代表和延续。

虽然出现了“”、“永明之治”等治世,但由于皇权斗争,宗室血案屡见不鲜,政权更迭频繁,致使南弱北强的格局日趋严重。

南梁的开国——梁武帝登基(502年)后,任用贤才,勤于政务,这一局势得以改善。

电视剧《琅琊榜》的故事就发生这样的历史大背景下。

而剧情主要涉及两个时间点,即12年前和12年后。

故事开端:12年前,南梁大通年间,北魏兴兵南犯,大梁的赤焰军林殊(胡歌饰)随父为国出征,却因奸佞陷害、梁帝听谗言,结果七万将士含冤埋骨梅岭。

故事正式展开:12年后,化名的林殊(胡歌饰)已是天下第一大帮“江左盟”的首领,他再次矫饰身份,化名苏哲,背负着巨大的身世秘密和血海深仇重回帝都,,洗雪污名,同时襄助靖王夺嫡登位。

无巧不巧,历史也在这一时期分为两个阶段。

534年是这两个阶段的关键历史节点。

534年(有说535年),北魏分裂为东魏、西魏。

如果以534年为界限,剧中的“12年前”在北魏分裂前,“12年后”在北魏分裂后。

这一节点在电视剧《琅琊榜》中也得到体现:12年前,赤焰军对抗的是北魏军;12年后的再两年,赤焰冤案得以昭雪,林殊重披战甲、出征对抗的敌军已变成东魏军。

不过,这样分断南梁历史并不恰当。

北魏分裂确实是历史的大事件,不可能对南梁不产生影响,但南梁有自己独特的社会文化背景,历史走向不会因为这件事而发生有“分水岭”效果的变化。

南梁历史发展的分水岭应该是525年。

注:历史学家认为,520年是南梁发展的分水岭。

这一年,梁武帝改元普通。

在这年开始,梁武帝多次舍身出家。

525年,萧衍的次子萧综叛梁投魏。

说起萧综,他认为自己是前南齐皇帝(后来的)的亲生儿子,为了不继续“认贼作父”、“为父报仇”,这才变节投魏。

这件事,对于重视皇室血脉、宗室稳定的梁武帝来说,是个很大的打击。

萧衍从此更加笃信佛教、不务政事。

此时,萧衍62岁,在位24年。

萧衍 而北魏在位的皇帝孝明帝这一年16岁,是个六岁即登帝位的少年皇帝,在位10年。

一个王朝,幼主临朝,必然导致大臣专政、外戚掌权,进而幼主成年后也不得归政,接下来要么禅位,要么被,最后死于非命。

这条被血泪铺就的死亡之路不知有多少小皇帝走过,可惜能走出“”的却少之又少。

元诩这个幼年登基的皇帝也没有逃脱历史的宿命,三年后被胡毒杀。

这个肇始预示着,北魏末世之像已现。

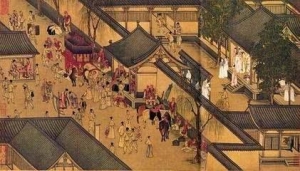

自孙吴政权开始,江南一直物阜民丰,虽几经战乱,但繁华依旧、文风鼎盛。

自梁武帝登基,在他二十多年的下,南梁社会安定,“江表无事”;经济得到大发展,文化也在他“以身作则”的带领下得以大繁荣。

再加上北方“六镇之乱”(524年),北魏国内政局动荡,南梁外部军事压力减弱,南梁的综合国力已呈鼎盛之势。

然而,“盛极而衰”这句千古谶言,如魔咒般如影随形,任谁也逃不脱、避不过。

北魏乱象尽显,南梁还有多长的路可以走? 电视剧《琅琊榜》的故事开端就发生在这样的历史背景下。

电视剧中的梁帝听信谗言,以致赤焰军,是因为昏庸,还是因为猜忌,此时还不得而知,不过历史上此时的梁武帝猜忌心重、昏庸佞佛倒是事实。

萧衍“佞佛”,在历史上非常有名,自登基就开始大肆宣扬佛教、兴建佛寺,甚至几度舍身侍佛。

不说他佞佛靡费多少钱财,但南梁国内佛教盛行、佛寺遍地确是事实,“南朝四百八十寺”一点都不夸张。

所谓“上有所行,下有所效”,萧衍佞佛使得南梁上至达官、下至小民无不崇佛信佛。

萧衍如此崇扬佛教,究竟是出于政治目的还是宗教热情,或者是因为厌倦尘世,。

不过,由此间接导致南朝社会政治、经济乃至社会民风的败坏却是显而易见的。

在举国的“弥陀”声中,民心日趋“慈懦”。

用一个不恰当的比喻,南梁就像是一个口念佛号、手捧金子的走在大街上,面对强盗,只有被觊觎掠夺的份儿。

南梁与北魏对峙二十多年,面对出身马上的胡族铁骑,难道是用佛理劝敌人“放下屠刀”的吗?危机的种子已经悄然埋下,可南梁却依然沉溺于盛世浮华的旖旎中,大梦未觉。

534年,南北朝历入一个关键节点。

这一年,北魏孝武帝不堪专权跋扈,讨伐不成,逃往长安,投奔。

高欢在与百官商议后,立为帝,即孝静帝,北魏分裂。

其实此时,北魏并不能算正式分裂。

因为,元修与高欢决裂、投奔宇文泰,不管真正的情势如何错综复杂,说到底,“胜者王侯败者寇”,元修已经形同废帝。

一个形同废帝的皇帝去投奔地方军阀,身负逃亡烙印,还能在多大程度上代表皇权、代表国家呢?不过,话说回来,高欢拥立的元善见就那么不受质疑吗?当然不是。

在很多人看来,元修才是皇帝,元善见只不过是高欢拥立的“伪帝”而已。

所以说,这个时候,北魏是处于情况暧昧、前途未明的时期,只是北魏内部的争权夺利,不是两个国家的对立争斗。

如果元修成功回归,那叫“卧薪尝胆”;如果事败身死,也不过是“我方唱罢你登场”,北魏还是北魏。

结果,历史并未如这两种假设那样发展…… 同年十二月,元修因与宇文泰有隙而被宇文泰毒杀。

第二年(535年),宇文泰立为帝,年号“大统”。

这下好了,两个皇帝,一个是权臣拥立的,一个是军阀拥立的,地位相当,谁也不比谁“高贵”。

这时才真正是两个政权的对峙,而不是一个国家内部的争权夺利。

所以,北魏此时(535年)才算正式分裂。

也许是北魏分裂的消息令萧衍,也许是元宝炬登基的年号让萧衍受到刺激,萧衍在同一年(535年)将年号改为“大同”,寓意“天下大同”。

在梁武帝看来,北魏“”就等于“由强变弱”,对南梁来说是大大的好事——以前对付北魏都没啥问题,现在“一个馒头掰两半”,还不是“想吃谁就吃谁”!萧衍觉得,汉人统一中原的愿望就要实现了,他很有可能超越(刘宋开国皇帝)以及、庾亮、殷浩、,成为北伐成功第一人。

可惜,萧衍错估了敌人,也错估了自己。

此时,萧衍72岁,在位34年,已经进入他执政的晚期,距离他最后被囚饿死台城还有14年。

注:台城,是东晋至南朝时期的台省和皇宫所在地,位于国都建康(今江苏南京)城内。

“台”指当时以尚书台为主体的中央政府,因尚书台位于宫城之内,因此宫城又被称作“台城”。

北魏分裂,东魏、西魏自然各有各的“家务事”要忙,暂时无暇理会这位老人的“勃勃雄心”。

为了牵制西魏,东魏方面甚至主动向南梁示好,双方互使不断。

而东、西魏双方则为了争夺更多的资源和权利,也为了尽快结束对峙、恢复安定的局面,都地想消灭对方,甚至在元宝炬登基的当年(535年)就爆发了一场大战——小关之战。

北魏分裂,东魏占据了原北魏绝大部分富饶之地,在土地、人口、矿产资源等方面明显优于西魏。

这些资源在北魏分裂前是全国共享,分裂后却只是东魏独享,所以,北魏分裂时,东魏的经济实力和人口数量居三国之首,在军事上也颇占优势。

但小关之战,高欢败北,这一优势便不存在了。

537年,沙苑之战,高欢再次惨败。

自此,东、西魏攻防态势逆转,西魏摆脱被动挨打的局面、稳住阵脚后开始东进和南图。

538年,为了摆脱对东魏的弱势地位,西魏宇文泰主动求战,爆发了第三次大战——河桥之战。

战争的结果是:双方都遭受了很大的损失;一代名城汉魏洛阳毁于一旦,至此之后再也没有恢复元气(日后隋唐的洛阳城是建在汉魏洛阳西边的新城)。

虽然西魏先胜后败,损失巨大,最终退出了洛阳地区,但东魏损失了莫多娄贷文、高昂、宋显等将领,在西魏败退时也无力乘胜追击。

此后,双方进入长达5年的“休养生息”时期。

再说回《琅琊榜》…… 若以大通元年(527年)为时间起点计算的话,12年后的539年,电视剧《琅琊榜》的故事正式展开。

历史上的539年,南梁处于大同年间(535年—545年),皇帝萧衍76岁,在位38年。

这一时期,南梁官僚腐败,社会风气奢靡。

由于土地兼并严重、战争持续,大量百姓破产破家,男丁为避兵役徭役甚至出家为僧,以致劳动力缺乏、兵源不足。

南梁在此种情势之下,经济衰退、战事不利,频繁加重赋税、征兵征粮,而世家大阀则更加肆无忌惮地进行土地兼并,致使更多的百姓逃亡隐匿。

如此恶性循环,再加上萧衍本人又笃信佛教、不务政事,南梁颓像已现。

而这一年,东魏孝敬帝元善见将年号由“元象”改为“兴和”。

元善见是个年仅16岁、在位才6年的傀儡皇帝,东魏政权完全掌握在权臣高欢手中。

说几句题外话: 东魏是个短命的王朝,从534年到550年,仅存在17年,之后高欢次子篡位称帝,建立。

北齐,大家都知道,就是电视剧《》所依托的历史朝代。

而、就是北齐的第三任、第四任皇帝。

电视剧《》讲述的也是北齐。

历史上,北齐的兰陵王貌美才高且勇力过人,乃北齐名将,东、西魏之间爆发的第四场大战——“”(543年)就是高长恭的成名之战!后因功高震主,兰陵王被国君猜忌,最终被赐死。

这个国君是高湛的儿子、高长恭的堂弟,北齐的第五任皇帝。

还需要提一提的就是——539年时,高演、高湛都已经出生了!只不过,他们还都是小孩子(高演五岁,高湛四岁)。

而他们的侄子高长恭将在两年之后(541年)出生。

两年后,还有一个重要的历史人物将要降临人世,那就是杨坚!杨坚虽然还没有登场,不过杨坚的父亲杨忠此时(539年)正在西魏跟随宇文泰征战沙场。

这时的杨忠还只是个“偏将”(征西将军),远不如李弼、独孤信等人官高爵显,估计谁也不会想到他的儿子将会一扫六合、统一吧! 在电视剧《琅琊榜》中,除了提到大梁、东魏,还提到(饰)、率军抵御的大梁南境的强敌“大楚”。

“楚”这个国号,时期有,时期也有,南北朝时期并没有。

南梁疆域图 看看南梁地图,南梁疆域非常广阔。

简单来说,洛阳(或者洛水)及淮水以南都是梁的领土,包括今天的福建、广东、广西、贵州、江西、湖南、湖北、云南、四川,还有江苏、安徽、河南的淮水以南地区以及陕西的部分地区,还包括海南。

南方都到海边了,哪来的敌国?历史上,南梁的外敌,前期是北魏,后期是东魏和西魏。

看来,电视剧《琅琊榜》对原著的改编,在时代背景方面,既有对历史的参照,也有虚构的架空;既与原著有所区别,又与历史有所不同。

故事依托的时代背景并非真正的南梁! 电视剧《琅琊榜》的故事在12年后的又两年(541年)以林殊战死沙场作为结局。

当然,南梁、东魏、西魏三国的历史并不会就此完结。

543年,邙山之战,西魏大败。

547年,东魏高欢病死于晋阳(今山西太原)家中。

547年,梁武帝萧衍第三次舍身出家。

548年,之乱。

549年,梁武帝萧衍饿死于建康台城深宫。

550年,东魏灭亡,北齐建立。

556年,西魏宇文泰病死于云阳(今陕西泾阳西北)。

557年,西魏灭亡,建立。

557年,南梁灭亡,建立陈朝。

581年,杨坚代周建隋。

589年,陈朝灭亡,南北朝结束,中国再次进入大一统时代…… 随机文章abc法则沟通三原则,新业务员必须掌握的黄金沟通方法人被吸进龙卷风会怎样 ,99%的人当场死亡/就算不死也会被摔死为什么中国没有龙卷风,美国是龙卷风之乡/每年会发生2000多起龙卷风蒙娜丽莎的背后骷髅头,纪念丽莎·盖拉尔迪尼逝去的儿子ufo为什么都是圆的?阻力更小/转向升降更灵活(科学分析)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

苏味道与《正月十五夜》:火树银花映盛唐气象

这首诗不仅以 的意象定义了盛唐气象,更成为研究唐代节日文化的重要标本,其艺术价值与历史意义至今仍为学界所珍视。

一、创作背景:武周时期的盛世狂欢 《正月十五夜》创作于神龙年间(705年前后),正值元宵灯会制度化的关键时期。

据《大唐新语》记载,武则天时期将原本三日的灯会延长至五日,并特许 金吾不禁夜 ,允许百姓彻夜游赏。

这种政策转变直接催生了长安城 端门灯火 的盛况——苏味道笔下 火树银花合,星桥铁锁开 的壮丽景象,正是对这一历史变革的文学注脚。

诗中的 星桥 暗指洛水上的天津桥,这座时期建造的浮桥在元宵夜会装饰华灯,与朱雀大街的灯树交相辉映。

而 金吾不禁夜 则体现了唐代独特的宵禁制度:平日里戌时(晚7点)即闭坊门的金吾卫,在元宵期间特许放宽管制,这种 破例 恰恰凸显了节日的特殊地位。

二、艺术解析:五律典范与意象革新 作为初唐成熟的五言律诗,《正月十五夜》在形式与内容上均达到高度统一。

首联 火树银花合,星桥铁锁开 以工整对仗构建空间维度,将地面灯树与天上星桥连缀成璀璨画卷;颔联 暗尘随马去,明月逐人来 通过动态描写展现时间流动,暗尘与明月的对比暗合《春江夜》的意境追求。

该诗最突出的创新在于意象组合: 火树银花 首次将金属工艺与自然花卉并置,这种超现实的美学表达,比 疑是银河落九天 的想象更早三十年; 游伎皆秾李,行歌尽落梅 则将人物描写融入声光场景,使视觉盛宴转化为通感体验。

这种创作手法直接影响了中唐张祜 千门开锁万灯明 的元宵诗写作。

三、文化密码:灯会背后的政治隐喻 透过华美辞章,可窥见唐代统治者的深层政治考量。

诗中 金吾不禁夜 的特许,实则是武则天巩固统治的柔性策略:通过全民狂欢消解改朝换代的政治压力,正如《》记载 每见,必问其年貌,盖欲知其能否堪用也 。

灯会期间的 放免囚徒 制度,更将节日庆典转化为社会治理工具。

苏味道作为武周政权的 凤阁侍郎 ,其创作必然承载政治使命。

诗中 玉漏莫相催 的劝诫,既是对的留恋,更是对 永昌之治 的歌颂。

这种将政治宣传融入民俗书写的技巧,与后世帝 亲制灯词 的统治术形成跨时空呼应。

四、历史回响:从宫廷雅乐到民间记忆 该诗在唐代即获得极高评价,《浣花集》中 苏李居前,沈宋比肩 的赞誉,将其与沈佺期、并列为律诗典范。

其创造的 火树银花 ,历经千年演化仍活跃于现代汉语,2024年央视元宵晚会即以该意象设计舞台特效。

更值得关注的是诗歌的地域传播。

随着开元年间将灯会中心移至洛阳,苏味道笔下的长安盛景逐渐演变为两京共享的文化记忆。

在《玉盘盂二首》中 独出千朵之上 的牡丹描写,仍可窥见这种集体记忆的延续。

而 自称 赵郡 ,更暗示着苏味道文学基因的跨代传承。

五、现代示:传统节庆的当代重构 在文旅融合的今天,《正月十五夜》展现出新的生命力。

西安大唐不夜城以 火树银花 为主题打造沉浸式夜游,洛阳应天门遗址博物馆复原 星桥 光影秀,这些实践都在重构苏味道笔下的盛唐图景。

当游客手持电子花灯穿越3D投影的 星桥 时,他们体验的不仅是技术复现,更是对 金吾不禁夜 所象征的自由精神的现代诠释。

这种文化传承的深层逻辑,恰如苏味道在《咏井》中 帝力终何有,机心庶此忘 的哲思——当现代人放下手机屏幕,抬头仰望人造星河时,或许正完成着对千年诗魂最本真的致敬。

这种跨越时空的情感共鸣,正是经典诗歌永恒魅力的最佳证明。

从武周宫廷的华灯初上,到现代都市的霓虹璀璨,苏味道的《正月十五夜》始终是解码中国节庆文化的密钥。

它既是一部凝固的盛唐美学史,更是一面映照民族集体记忆的魔镜——当我们吟诵 火树银花合 时,不仅是在追忆往昔繁华,更是在寻找连接传统与现代的诗意纽带。

这种超越时空的文化对话,或许正是诗歌给予文明最珍贵的礼物。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

梵高《星空》:艺术市场中的天价传奇

而它在艺术市场上的拍卖价格,更是令人惊叹,不断刷新着人们对艺术价值的认知。

一、《星空》拍卖价格的起伏历程 梵高的《星空》创作于1889年,这幅画作描绘了法国南部圣雷米的一家精神病院里,梵高所见的窗外景色。

画面中,扭曲的线条、绚丽的色彩和动荡的天空,展现了梵高内心深处的情感与挣扎。

多年来,《星空》的拍卖价格一直是艺术市场的焦点。

2018年,有消息称《星空》拍卖价值达到了3.48亿美元,这一价格已经让艺术界为之震动。

然而,仅仅一年后的2019年,又有传闻称它拍卖出了5.19亿美元的天价。

不过,后续有更权威的信息显示,在2021年,《星空》以3.48亿美元的高价成交,再次证明了梵高艺术的无穷魅力。

这一价格不仅体现了作品本身的艺术价值,也反映了市场对梵高这位艺术大师的高度认可。

二、影响《星空》拍卖价格的因素 (一)艺术价值 《星空》是梵高后印象派风格的代表作之一。

梵高以其独特的笔触和色彩运用,打破了传统绘画的束缚,将内心的情感直接倾注在画布上。

画面中旋转的星空、扭曲的柏树和的村庄,构成了一个充满奇幻与神秘的世界。

这种独特的艺术风格和深刻的情感表达,使得《星空》具有极高的艺术价值,吸引了无数艺术爱好者和收藏家的目光。

(二)稀缺性 梵高的作品数量相对较少,而且他在生前并未得到广泛的认可,许多作品在他去世后才逐渐被发现和重视。

《星空》作为他的经典之作,更是具有极高的稀缺性。

物以稀为贵,在艺术市场上,稀缺性往往是决定作品价格的重要因素之一。

因此,《星空》的稀缺性也为其高昂的拍卖价格提供了有力支撑。

(三)市场需求 随着全球经济的发展和人们生活水平的提高,越来越多的人开始关注艺术收藏。

艺术市场对梵高这样的大师级作品的需求不断增加,而《星空》作为梵高的代表作之一,自然成为了众多收藏家竞相追逐的对象。

这种强烈的市场需求,推动了《星空》拍卖价格的不断攀升。

三、《星空》天价拍卖的意义 (一)对艺术市场的推动 《星空》的天价拍卖,无疑为艺术市场注入了一剂强心针。

它吸引了更多的资金和关注进入艺术领域,促进了艺术市场的繁荣和发展。

同时,也为其他艺术作品的拍卖价格树立了一个标杆,推动了整个艺术市场价格体系的提升。

(二)对艺术价值的肯定 这一价格是对梵高艺术价值的高度肯定。

它让人们更加深刻地认识到梵高在艺术史上的重要地位和他作品所蕴含的巨大价值。

也激励着更多的艺术家坚持自己的艺术追求,创作出更多优秀的作品。

(三)对文化传承的促进 《星空》的天价拍卖,也引起了社会各界对艺术文化的广泛关注。

它让更多的人了解到梵高和他的作品,促进了艺术文化的传承和传播。

同时,也为艺术教育和文化普及提供了契机,让更多的人有机会接触和欣赏到优秀的艺术作品。

梵高的《星空》在艺术市场上的天价拍卖,是艺术价值、稀缺性和市场需求等多种因素共同作用的结果。

它不仅是一幅艺术杰作,更是艺术市场和文化领域的一个重要符号。

相信在未来,《星空》的艺术魅力将继续绽放,为人们带来更多的艺术享受和思考。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。