八七会议核心内容及历史转折

会议总结了大革命失败的经验,纠正了右倾机会主义错误,确立了土

【千问解读】

八七会议核心内容概览

八七会议,作为中国共产党历史上的关键节点,于1927年8月7日在汉口秘密召开。会议总结了大革命失败的经验,纠正了右倾机会主义错误,确立了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,标志着中国革命进入新阶段。

2

会议具体内容与决策

会议通过了多项重要党内文件,包括《中共八七会议告全党党员书》等,批判并结束了陈独秀的右倾投降主义。同时,毛泽东在会上强调了军事斗争的重要性,提出“政权是由枪杆子中取得的”。

会议还选举了新的临时中央政治局,为后续革命斗争奠定了组织基础。

3

八七会议详细议程与参与者

议程内容 批评陈独秀右倾错误毛泽东指出党在国民党、农民、军事问题上的失误 通过重要文件《中共八七会议告全党党员书》等 选举临时中央政治局苏兆征、向忠发等为正式委员,邓中夏、周恩来等为候补委员 主要参与者李维汉、翟秋白、毛泽东等21人,及共产国际代表4八七会议的历史意义

八七会议是中国革命遭受严重挫折后的重要转折点,它结束了右倾投降主义,指明了新的革命道路。会议确定的土地革命和武装反抗方针,为挽救党和革命作出了巨大贡献。

然而,会议在反对右倾错误的同时,也为“左”倾错误开辟了道路,给后续革命带来了一定挑战。

5

八七会议的长远影响

尽管存在“左”倾倾向,但八七会议无疑是中国共产党历史上的重要里程碑。

它标志着党从城市斗争转向农村包围城市的战略转变,为后续的土地革命战争奠定了坚实基础。

这次会议及其深远影响,至今仍值得我们深入研究和铭记。

八七会议不仅是中国共产党历史上的关键事件,更是中国革命道路探索中的重要节点。

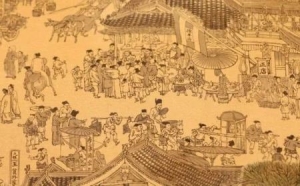

议政王大臣会议:清朝政治格局的深远影响

这一机构不仅承载着传统军事民主制的残余,更在清朝入关后,成为了维护满洲贵族权力、参与国家重大决策的核心力量。

一、历史背景与形成 议政王大臣会议的形成可追溯至时期。

当时,满族尚处于奴隶制向封建制转变的阶段,军事民主制在政治生活中占据重要地位。

努尔哈赤在建立后金汗国后,设立了议政五大臣,与旗主共同议政,这构成了议政王大臣会议的早期形态。

至清太宗时期,议政王大臣会议制度得以正式确立,并成为清朝中枢决策机构之一。

二、职能作用与权力范围 议政王大臣会议在清朝前期拥有广泛的职权,涉及军事、外交、民族事务等多个领域。

它不仅是满洲贵族参与国家重大决策的重要平台,更是维护满洲贵族利益、确保皇权稳定的重要工具。

在议政王大臣会议上,亲王、贝勒等高层贵族与八旗高级官员共同商讨军国大事,其决策往往对清朝的政治走向产生决定性影响。

三、对清朝政治的影响 维护满洲贵族权力:议政王大臣会议的存在,确保了满洲贵族在清朝政治中的核心地位。

通过参与国家重大决策,满洲贵族得以维护自身利益,巩固统治基础。

促进政治稳定:在清朝初期,议政王大臣会议作为中枢决策机构,有效协调了各方利益,促进了政治稳定。

其决策过程往往经过充分讨论和协商,有助于避免决策失误和政治动荡。

制约皇权:议政王大臣会议在一定程度上制约了皇权的过度集中。

在做出重大决策时,往往需要征求议政王大臣的意见,这有助于防止皇权滥用和独裁统治。

推动政治发展:议政王大臣会议在清朝政治发展中扮演了重要角色。

它促进了满族与等民族之间的融合与交流,推动了清朝政治制度的完善和发展。

四、消亡与示 然而,随着清朝统治的稳定和皇权的日益加强,议政王大臣会议的权力逐渐受到削弱。

帝设立南书房、帝设立等措施,进一步削弱了议政王大臣会议的决策职能。

至五十六年(1791年),议政王大臣会议被正式裁撤,标志着这一机构的终结。

议政王大臣会议的消亡,反映了清朝政治制度的演变和皇权的日益集中。

它留给我们的启示是:任何政治制度的存在与发展,都必须适应时代的变化和国家的需要。

只有不断改革和完善政治制度,才能确保国家的长治久安和繁荣发展。

五、结语 议政王大臣会议作为清朝前期的重要政治机构,其存在与运作对清朝的政治格局产生了深远的影响。

它不仅承载了满族传统军事民主制的残余,更在维护满洲贵族权力、促进政治稳定、制约皇权以及推动政治发展等方面发挥了重要作用。

虽然议政王大臣会议最终消亡于历史的长河中,但其深远的历史意义值得我们深入思考和铭记。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

核心素养语文教学问题答疑(让语文教学更具层次感)

课文的最后(一九三五年五月二十六日写于囚室)提示了写作的时间以及写作的背景。

这篇课文的阅读提示,展现了两方面的学习任务:1.迁移精读课文里学到的方法,运用方法紧抓人物的外貌、神态、语言,从方志敏的自述和他同两个兵士的对话中,体会方志敏的人物品质。

2.理解清贫的真正含义。

这两个学习任务充分体现了语文学科工具性与人文性的有机结合。

[灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]在教学中该如何落实教学任务?如何凸显学生理解的层层递进?如何让我们的教学设计更具层次感呢?统编教材强调了略读课文的教学体现就是粗知大意、学法迀移,就是在课堂中给予学生的充分自主权,让学生成为学习的主人![烟花].1解读时要紧扣单元导语页,读懂语文要素!本单元的语文要素是“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”,什么是“内心”?内心就是人的感情和心理活动及变化,它是内隐的。

课文10-11课已经学习了从课文中描写人物的动作、语言、神态的语句,体会内心变化。

《清贫》这篇课文旨在引导学生阅读文中描写方志敏和国民党兵士举止神态的句子,联系上下文,体会方志敏内心的真实想法,加深对课文、对人物形象的理解。

言、神态的描写,体会人物的内心”。

完成这个教学任务方法非常简单,只需要让学生自主阅读提示,明确教学任务,以后放手让学生在4人组合作交流学习圈画相关的语句,谈谈自己的感受,针对关键的语句进行品读即可。

[烟花] 2.如何让整部教学,拥有层次感?①基于最初感觉的理解。

理解清贫的方法和途径多种多样,揭示课题以后,可以让学生初步的交流自己对清贫的最初始的理解。

②借助资料法查询本义。

可以通过查字典知道清贫的本意是生活清寒贫苦。

③交流中的不断加深理解。

a.交流方志敏和国方兵士的趣事时谈理解如:“哪知道从我上身摸到下身,从祆领摸到袜底,出了一只时表和一只自来水笔,一个铜板都没有搜出。

”“去年暑假我穿的几套旧的汉褂裤,与几双缝上底的线袜,已交给我的妻放在深山坞里保藏着,怕国军进攻时被人抢了去,准备今年暑假拿出来再穿,那些就算是我唯一的财产了。

〞b.国防兵士的言行举止谈清贫的理解。

紧扣国防兵士内心活动的变化,从你开始的“热望”,到搜不出东西时的“激怒”“威吓”,接着四处捏和搜的“企望”,再到最后什么也说不出来似的“失望”。

这些地方都可以看出方志敏个人生活的清贫朴素。

c.从方志敏的语言描写中体会他对清贫的看法。

“哼!你们不要做出那难看的样子来吧!我确实一个铜板都没有存,想从我这里发洋财,想错了。

〞“我不比你们国民党当官个个都有钱,我今天确实是一个铜板也没有,我们革命不是为了发财!”“清贫,洁白朴素的生活。

正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。

”“我从事革命斗争,已经10余年了,在这长期的奋斗中,我一向是过着朴素的生活,从没有奢侈过。

经手的款项,总在数百万元,但为革命而筹集的金钱,是一点一滴都用之于革命事业的,矜持不苟,舍己为公,却是每个共产党员具备的美德。

”从方志敏同志的自述以及语言中,不难发现,对于国防兵士的贪婪丑恶,甚至是恐吓,他都是不屑一顾的。

展现了他甘于清贫,秉公执法,清正廉洁,舍己为公的崇高美德。

d.借助资料,加深理解。

写作背景、人物简介e.联系生活,谈谈清贫。

引导学生联系生活中了解的如方志敏这样的人,升华崇尚品质的赞美之情。

[烟花]总之从原始认识入手--字典本意了解--人物语言--双重视角对比--自述一层一层,让我们对清贫的理解由浅入深,使整个教学设计层层递进,使学生的认知层层递进![灵光一闪]教学环节设计建议如下一、导入。

(略)二、初读课文整体感知。

让学生自己快速阅读课文,知道课文围绕清贫讲了什么?三、结合阅读提示明确学习目标。

四、小组合作学习,探究学习任务。

学习前引导学生回忆以学方法,学会运用已学方法自主合作探究。

五、交流汇报。

交流中引导学生。

抓住人物的动作神态语言,体会人物的内心活动及变化,感受人物的品质。

六、升华主题凸显清贫理解的层次感。

七、小结布置作业