赤壁之战最大功臣是谁?没有他周瑜也不可能一战成名

但是能战胜曹魏,最大的功臣到底是谁呢,是大都督周瑜还是借东风的诸葛亮呢?其实他们的功劳都不及这当中最关键的一人,如果没有他周瑜也不可能在赤壁之战中一战成名,而诸葛亮实际上根本就没参加过赤壁之战,一起来看看这位大功臣是谁吧。

火攻之计在《三国

【千问解读】

赤壁之战是三国历史上非常重要的一个转折点,吴蜀联军击败曹操后,蜀汉拿下了荆州五郡彻底成长了起来。

但是能战胜曹魏,最大的功臣到底是谁呢,是大都督周瑜还是借东风的诸葛亮呢?其实他们的功劳都不及这当中最关键的一人,如果没有他周瑜也不可能在赤壁之战中一战成名,而诸葛亮实际上根本就没参加过赤壁之战,一起来看看这位大功臣是谁吧。

火攻之计在《三国演义》里可谓被各方大神们运用到了极致,我们来粗略统计下火烧的战役都有哪些:

火烧长社、火烧博望坡、火烧新野、火烧淮河 、火烧藤甲兵、火烧瓦口峪、火烧夷陵、火烧上方谷、火烧濮阳、火烧连营、火烧乌巢等等。

而其中诸葛亮又是火攻计策的鼻祖,他一个人就实施了数次成功的火攻计,把强大的对手曹魏兵马烧得无不闻风丧胆,心惊肉跳。

可见火攻计策之惨烈。

无论在小说里,还是三国历史上最经典的火攻战役,非火烧赤壁莫属。

建安十三年,公元208年,曹操平定北方后,亲率兵八十万渡江,准备一举吞并孙刘一统中原。

刘备用诸葛亮计,与孙权连兵。

权将周瑜以三十万人会之,遇曹兵于赤壁。

操船首尾相接,瑜令黄盖以小舟载枯柴,灌油其中,投书假降于操。

时东南风急,盖纵火烧曹船。

烟火连天,人马烧溺死者甚众。

瑜与备率兵击之,水陆并进,操仅以身免,狼狈逃回南郡。

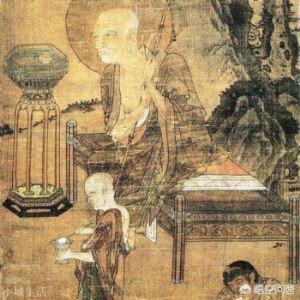

后人根据小说《三国演义》多认为火烧赤壁之计是诸葛亮最先提出来的,而事实上首提火攻的却非周瑜和诸葛亮,而是另有其人。

李白有诗曰:“二龙争战决雌雄, 赤壁楼船扫地空。

烈火初张照云海,周瑜曾此破曹公。

”李白这首诗明白无误地告诉我们:火烧赤壁其实是周瑜实施的一次缜密严谨的以少胜多的战役。

而第一次提出火烧对方的也不是周瑜,而是东吴三朝元老的黄盖黄公覆。

黄盖,东汉末年名将,历经孙坚、孙策、孙权三任君主。

早年为郡吏,曾追随孙坚走南闯北。

孙坚其后待孙权,官至偏将军武陵太守。

《三国志》里称黄盖“姿貌严毅,善於养众,每所征讨,士卒皆争为先”,就是说他性情严肃,但深受爱戴,打仗时士兵们都争先恐后。

又说他“当官决断,事无留滞”,处理事情决断分明,从不拖泥带水。

陈寿更说他是“江表虎臣”。

韦曜在三国志里说:“盖少孤,婴丁凶难,辛苦备尝,然有壮志,虽处贫贱,不自同於凡庸,常以负薪馀间,学书疏,讲兵事。

”就是说他小时就成了孤儿,虽历尽艰辛,却终成江东名将。

黄盖虽然是三朝元老,却并不倚老卖老飞扬跋扈。

因此显得并不出众,不过黄盖却并非泛泛之辈,此人不仅是员武将,而且心思缜密,头脑清晰,处理各种事情得心应手。

当年孙权刚刚即位时,山越各部不愿意投降于孙权,经常在当地作乱,于是黄盖就奉命前往安抚。

黄盖来到山越后,就与那些原来的官吏说:“我是个武官,不做文官,那些公文就你们来处理,要尽心尽力,我是不会用鞭抽杖击的处罚的。

”这几个官吏欺黄盖是个武将不看文书,于是就恣意妄为,欺上瞒下。

黄盖知道后,非常不满,等到掌握了他们几个不守法的证据,黄盖便对他们说:“我之前就跟你们说过,不会用鞭、杖来处罚你们。

”说完,就直接将几个官吏杀掉了,剩余在场的人都十分震惊。

黄盖这手敲山震虎和杀鸡骇猴玩得相当漂亮,从此山越各部变得安稳服帖。

从这里都可以看出黄盖是个有勇有谋,做事还有点狠辣果敢的武将。

建安十三年,曹操八十万大兵压境,磨刀霍霍,随时准备吞并孙刘政权。

而孙刘虽然联手,却也不过几万人马,敌众我寡,形势堪危。

作为江东大都督的周瑜更是如坐针毡,彻夜难眠,苦思破敌良策。

黄盖随周瑜、鲁肃在赤壁迎战曹操,见状便向周瑜献计:“今寇众我寡,难以持久。

然纲操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

”周瑜眼前一亮,豁然开朗道:“公之妙计与我不谋而合也”。

遂采纳了他的计谋。

为了实施火攻计策,就必然要取得曹操信任,否则无法接近对方,大火也就无从烧起。

为此黄盖又和周瑜制定了完美的一出“苦肉计”,为了做到逼真骗过曹操,黄盖不惜老迈之躯硬生生挨了五十军棍,以至于被打得血肉模糊皮开肉绽,最后昏死过去。

周瑜不近人情之举引得江东诸将颇有微词,私下里议论纷纷。

因此也成功地骗过了曹操派来的奸细和他本人,为火烧赤壁的顺利实施打下了基础。

是夜,黄盖率数十艘装有干柴、油膏的小舰诈降曹操。

当小舰靠近曹军大船时,黄盖下令放火。

时正刮东南风,风助火势,火借风威,瞬间曹操阵营乱作一团,曹军由此大败。

赤壁这把大火把曹操烧得焦头烂额,还差点命丧华容道。

而孙刘联军经此一役后,却取得了修生养息的时机,为魏蜀吴三足鼎立开创了最佳条件。

由此可见,黄盖才是火烧赤壁的最大功臣。

不过这里面有好多问题值得商榷,比如周瑜和黄盖的苦肉计虽然瞒过了不少人,但曹操手下也不乏谋士,其中也有人对此产生过怀疑,比如贾诩程昱等,但都没能引起曹操重视,因此曹操才遭此败绩。

细数火烧赤壁的成功,黄盖和周瑜计策之所以顺利实施,无非以下几点原因。

首先是曹操本人的原因。

曹操自从先后灭掉吕布和袁绍二兄弟后,北方逐渐平定的同时也壮大了自身,随着军事力量的加强,曹操内心开始膨胀起来,他渐渐不满足于现状,把目光对准了长江以南的吴蜀两国,曹操觊觎江南富饶之地早已不是一两天了,只不过以前时机不是很成熟,而现在兵强马壮,曹操又“挟天子以令诸侯”,他觉得机会来了,于是迫不及待地集结兵马,准备渡江完成统一大业。

在曹操内心里,并没有把弱小的孙刘联军放在眼里,潜意识里犯了骄傲自满的情绪,而且他还听不进不同意见,独断专行,刚愎自用。

早在他准备挥师南下时,谋士贾诩就力谏曹操不宜南下,因为当时时机并不成熟。

《魏志——贾诩传》写道:“建安十三年,太祖破荆州欲顺江东下。

诩谏曰:“明公昔破袁氏,今收汉南,威名远著,军势既大。

若乘旧楚之饶,以饷吏士,抚安百姓,使安土乐业,则不可劳众而江东稽服矣。

”然而被胜利冲昏了头脑的曹操根本听不进去,一意孤行,终至惨败收场!

正是由于曹操本人的武断作风,有好多本来可以避免的事也未能幸免。

黄盖的《苦肉计》也是因为曹操的轻信失察造成的。

曹操手下谋士众多,并不都是平庸之辈,比如徐庶和程昱。

黄盖前来诈降时,被程昱识破。

因为之前双方说好带着粮草来投降,但程昱看到来投降的船吃水线很浅,而粮船因负重吃水线很深,早有疑心的程昱因此看穿了黄盖的计谋。

然而由于曹操狂妄自大,听不进手下谏言,所以功亏一篑。

再有就是天时地利的因素。

曹操人马虽然众多,但大部分都是北方人,不识水性,都属于旱鸭子类型的。

不然曹操也不会轻易将舰船首尾连接起来。

而东吴将士常年在水上征战,个个都是游泳好手,又加之熟悉地形,所以一开始就占了先机。

而两军交战之际,时值隆冬却突然刮起了东南风,对江北的曹操来说这可是大大出乎意料之外。

再加上当时江面大雾弥漫,《英雄计》云:“曹公赤壁败,行至云梦大泽中,遇大雾,遂迷失道路”。

诸多天气不利因素,也是曹操兵败的重要因素。

最后一点就是黄盖的诈降起到了关键的作用。

所谓“万事俱备,只欠东风”,这东风不仅仅是东南风,还指实施火攻的关键人物。

而想要接近曹操并取得他信任,绝非易事。

曹操素来多疑,这是人皆共知的,所以选对人物才是最重要的一点。

周瑜和黄盖为了把事情做得逼真万无一失,也是煞费了苦心。

而黄盖冒着生命危险,以老迈躯体硬生生挨了五十军棍,差点因此送了性命。

这样真实的苦肉计连江东诸将都蒙在了鼓里,所以曹操才能信以为真。

一个江东三朝元老,无故却被一个后生打了个半死,搁谁也不会咽下这口气,所以黄盖的诈降才会成功。

这才能带着薪草膏油接近曹操,为火烧赤壁的成功开启了最重要的一环。

假如不是黄盖舍命来演这出苦肉计,纵然周瑜有天大的本事,再高明的计谋,也不过是水中花,井中月罢了,接近不了曹操,一切都是空谈。

所以说黄盖才是火烧赤壁的最大功臣,当之无愧!

无怪乎陈寿称其为“江表之虎臣,孙氏之所厚待。

”黄盖得此盛誉也是实至名归!

历史官职对应今天哪些官职 权力最大的地方官是哪一个

许多国家都有或曾经有设置过总督职位。

清朝时,对统辖一省或数省行政、经济及军事的长官称为“总督”,尊称为“督宪”、“制台”、“制军”等,官阶为正二品。

但是,可通过兼兵部尚书衔最高配至从一品。

并且,与只掌握一省行政事务的巡抚不同,总督兼管数省的同时,在政务之外还兼掌着军务与经济。

其中,有直隶总督、两江总督、四川总督、闽浙总督、云贵总督、湖广总督、两广总督、东三省总督和陕甘总督。

此外,明清也有河道总督、漕运总督等,专管某项政务的总督官职。

明、清两代都设立了“总督”一职,那么,它们有何不同呢?这里,我们先来普及一下“总督”职位的由来,以及设立的初衷。

据说,最早除罗马帝国外,这一职位在国内外都没有过,甚至,连英国开拓殖民地时也没用过。

而中国最早设立总督一职,是在明朝中期。

总督的权力很大,可以掌握地方大权,督办重要事务。

可以说,明、清两代虽然都设立了总督一职,但是,它们区别却很大。

明朝一开始设立的总督、巡抚,本身并非真正的地方长官。

明朝制度化的地方长官是三司,承宣布政使司,主要负责行政事宜;提举按察使司,主要负责司法事宜;都指挥使司,主要负责军事。

每个省都会设立三个衙门,并且,三个衙门都是平级的,互不隶属,直接向中央各部负责,这一点和宋朝很相似。

然而,“三司制度”可谓有异曲同工之妙,但是,回归事情本质去看,还是体现了中国古代政治的中央集权化,最终,在这样的情况下,地方的权力愈弱。

明朝一开始设立总督、巡抚,大概相当于宋朝官员的差遣。

因为宋朝极重视中央集权,导致在地方主政的官员,实际上,并非地方官,而是由中央派遣的。

所以,我们经常可以看到,一个宋朝官员,“知某州公事”,这里的“知”字是一个动词,实际上,这个官员在中央很有可能是某部里面的一个官,但是,现在朝廷差他去地方上任,管理一个地区的政务。

这类官员,他们的官职级别,类似于南北朝时期的某州军事。

据说,在魏晋南北朝时,中央常常派遣中央官到边境地区,都督数个州的军事,并且,以监督地方维持日常运营。

所以,总督、巡抚的设置,本质只是皇帝赋予中央一些大员,去地方上总揽军务、政务而便宜行事的名义。

在清朝,总督是地方的大官,掌握着地方的军权、行政权,属于重要的封疆大吏。

东三省的总督,因清朝在关外发家,所以,东三省总督是所有地方总督的“top1”,他的地位是最高的。

而直隶总督,因身靠北京,后来,又加入了北洋大臣的管辖,所以,也是很有分量的。

总之,清朝总督堪比最有分量的地方官。

而明朝却大不相同,它最早设立总督一职时,压根儿就没把它当做正式的官职去设立。

明朝的总督,都是从中央的尚书、侍郎里挑选出来的。

而设立总督的初衷,是为了让他们解决一些棘手问题。

在赋予他们足够的权力、权限之外,允许他们调配各路资源,尽量去平息地方事端。

但是,等到这些事处理结束后,他们则立即会被撤掉这一官职。

所以说,在明朝,总督并不是一个固定的职位。

然而,比较具有代表性的,就是在明朝中期,为了抵御北方鞑靼设立的蓟辽总督,专门管理钱粮军务。

因为,北方一直不稳定,所以,这个职位一直存在,直至清朝时期才被废除。

当然,即便是这样,在明朝时期,总督依旧是一个很重要的官职。

尤其是,在中央工作时,总督身居高位,在地方工作时,他们掌握着重要的军权、财权、行政权,同样有着举足轻重的地位。

并且,从明朝中期开始,一些地方总督,开始被设立为常规官职。

与明朝大不相同的是,清朝设立总督,是为了让中央更好的把握地方权力。

中央会委任地方官员担任总督一职,这些人多数是文臣,用于掣肘地方上的武将。

甚至,为了不让总督的势力过大,明朝把军队的实际力量基本抽走。

也就是说,军队只听朝廷的命令,而非总督的安排。

总督只负责掣肘高级武官,为了让自己安心,清朝皇帝也采用了明朝的经验,令巡抚、总督二者互相牵制,确保中央集权,避免地方势力过大。

同时,也给了总督一些自由调配权,允许他们在规定的空间内自由发挥。

因此,总督可以制约不同地方、不同省份,从而,更好的处理地方事务。

因明、清两代设立总督的目的不同,也导致了后来的一系列不同。

不过,两个朝代本身就不一样,所以,他们对官职设立有区别,也是一件非常正常的事情了。

因为,总督这一职务的设立,也是随着社会的发展变化而变化的。

如果说,地方需要一定空间,才能处理好地方事务,这也很好解释了,为什么清朝会继续沿用明朝时期的制度,继续设立总督一职了。

但是,因为两朝在外部环境、内部结构上有很大区别,所以,在设立总督一职时,经常会出现不同,这也实属正常之事。

最后,总督与巡抚哪个权利更大? 前文已经说过,清朝时期的地方行政制度,实行的是“督抚制”。

当时,清政府将全国划分为23个省,每个省设一名巡抚,为主管一省民政的最高长官。

可以说,总督权力比巡抚大得多,但是,它与巡抚之间没有直接的隶属关系,总督和巡抚都是对上直接听命于皇帝的人。

这其中,不同的是总督可以管数省,侧重军事,巡抚只管一省,侧重民政。

当时全国设八大总督,分别为直隶、两江、闽浙、两湖、陕甘、四川、两广、云贵总督。

这就不难看出浙江事实上是归闽浙总督管的。

李沛诚所著《中国历代改革者》一书中专门介绍两江总督管辖的是:江苏、安徽、江西三省。

参考资料: 【《清史稿·职官志三》、《历代职官表》、《明会要·卷三四·职官六》、《中国历代改革者》】

四十年前安徽最大的城市 安徽的第一大城市

人们喜欢安徽的黄山,也流连美丽的宏村,不过,提到安庆,外地人却对此很少有了解。

不过不得不说,安庆这座城在安徽省的古代中有着非常主要的代表意义,因为其曾做了282年省会。

今天小编就带大家来了解一下这座安徽第一大城市。

如今的安庆是安徽境内的一个很普通的三线地级市,被人们唤做“宜城”。

但是安庆的古代却并不普通。

早在康熙年间,这里就被建制为安徽省的省会,并且在此后一直有所延续。

一直到新中国成立后,安庆才从省会的“身份”上退位。

本来,安徽的名称就是安庆和徽州的组合,安徽的安”字就是取自于它,可见在古代而言,这座城所肩负起的主要意义。

尤其是在清朝末年的时候,安庆更是在城市进展方面表现出了非常出色的一面,甚至在当时人们把这里称作“小上海”。

由此可见当时的安庆城进展得有多么繁荣和发达。

不过,后来出于交通便捷度的考量,“小上海”的风光终究还是被取代了,2019年的人均GDP为5.58万元人民币,相对于全国的平均水平来说,还是有差距的。

除了古代底蕴浓厚外,这里的戏剧文化也非常出众,更是京剧、黄梅戏文化的发源地,一直都有“文化之邦、戏剧之乡”的美誉。

喜欢戏曲的游客们一定会喜欢上这里,戏台上传说的唱戏声,让这座城市的文化积淀显露无疑。

尤其是有一些老艺术家的加持,这里的戏剧文化在海内外享有盛誉。

当安庆的风景也很优美,人们在这里可以欣赏到长江边上的美景,登上迎江寺,感受江水滔滔的气魄和壮美。

人们身处于古寺之中,还可以亲眼看到光绪帝王书写的题名金字,可以说是非常有古代感了。

另外,天柱山也是人们非常喜欢的名山之一,登上山顶人们可以俯视山下的风景,而且这里也是我国境内非常独特的地质公园、森林公园代表。

来到景区人们可以游览瀑布、怪石、山崖、峻岭等各种类型的美景。

可见,如今的安庆虽然不再如往日那般风光,但是其所传承的仍然是当地古代、文化方面不可多得的瑰宝和珍藏。

另外,安庆城内的古代遗迹也值得游客们游览一番,很有古风古韵的韵味。

您去过安庆吗?感觉如何呢?欢迎在评论区留言分享,别忘记点赞加关注,每天分享世界新鲜事儿!