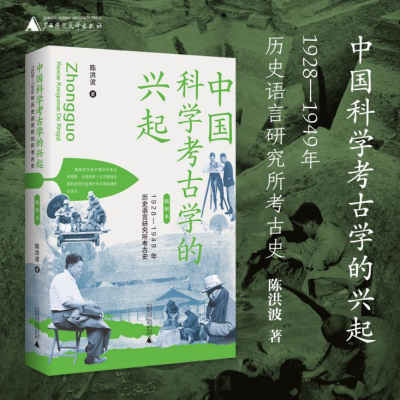

回望中国考古百年:《中国科学考古学的兴起》近日出版

【千问解读】

考古学是如何在中国孕育而生的?又是如何发展壮大的?在这个过程中,又由哪些人带领中国考古学走上了重建中国古史之旅与新学术之路?

近日,由广西师范大学出版社出版的《中国科学考古学的兴起:1928—1949年历史语言研究所考古史》正式上市。

该书系统阐述了中国科学考古学早期的发展历程,讲述中国第一代考古专家置身于“三千年未有之大变局”,如何在内忧外患的乱世中走出重建中国古史之旅与新学术之路。

作者陈洪波站在百年前考古学“国家队”的角度,系统勾勒了中国科学考古学从萌芽至壮大的轨迹,为读者呈现了中国科学考古学从无到有、从小到大的发展历程。

中国近代科学考古学的兴起

1928年,蔡元培命傅斯年等三人筹建了中央研究院历史语言研究所(以下简称“史语所”),该所是中国近代科学考古学兴起的标志,当时集中了陈寅恪、赵元任、李济等著名学者。

《中国科学考古学的兴起》系统阐述了史语所1928-1949年以安阳殷墟十五次发掘为代表的重大考古活动,对中国考古学的发展历程进行了全面的梳理和总结,不仅展现了中国考古学诞生之初田野工作的流程与技术,还深入探讨这些活动背后的学术理念、组织策略、政治斗争以及与各方力量的博弈。

中央研究院历史语言研究所在南京所址前合影 后排左起:董作宾、梁思永、李济、李光宇、胡厚宣、高去寻 前排左起:王湘、石璋如、刘耀、郭宝钧、李景聃、祁延霈

这不仅是为新生的中国考古学画像,也是为近代以来蹒跚学步的中国科学画像。

史语所在这一时期的考古活动及成就不仅对当时的学术界产生了深远影响,而且对后来中国考古学和历史学的发展具有重要意义。

安阳殷墟发掘,是中国考古事业中规模最大、持续时间最长的考古发掘,它是我们追溯中华文明起源的出发点,也是中国科学考古的缩影。

中国第一代最重要的考古专家几乎都是从中成长起来的,他们不仅在学术上取得了巨大成就,更为中国考古学的未来发展奠定了坚实基础。

梁思永:中国考古学的“巨星”

在中国科学考古学发展史上,有不少重要人物如李济、董作宾、梁思永、夏鼐等,他们各有擅长,分别从不同方面对中国考古事业作出了不可或缺的贡献,共同构建起了中国科学考古学的大厦。

特别是梁思永,在中国科学考古学的早期进程中发挥着关键作用,张忠培先生曾这样评价:“梁思永先生是中国考古学的一位‘巨星’,是中国考古学最重要的一位奠基人。

”

他是当时第一位受过正规现代考古学训练的中国人。

作为中国的第一批考古学者,梁思永先生的贡献不仅仅是在中国建立了考古地层学的典范,撰写成熟的考古发掘报告,还在于他主张科学的考古发掘工作,并奉献一生于其中。

他不仅是后冈三叠层的发现者,也是中国第一部考古报告《城子崖》的手定者。

1935年,傅斯年(左一)、梁思永(右一)在殷墟王陵发掘现场

1930年夏,26岁的梁思永学成回国。

夏鼐说:“自(梁思永)加入殷墟发掘后,对于组织上和方法上都有重要改进,提高了我国田野考古的科学水平。

在野外工作中,他能注意新现象,发现新问题。

主持大规模发掘时,他能照顾到全局,同时又不漏细节。

”

自从梁思永加入之后,殷墟发掘逐渐走上了科学的轨道。

在当今社会,“考古学”已经成为了一个热门话题。

随着考古资料的大量积累、科技考古手段的普遍应用以及各类学科的交叉发展,我国考古学的发展日新月异。

《中国科学考古学的兴起》是一座考古名人堂,呈现傅斯年、李济、董作宾、梁思永等第一代中国考古人的人生、思想与精神;是一部民国时期考古工作的纸上纪录片,揭示一代人对精神家园的执着坚守和对中华文化源头的艰辛探索;也是一卷中国科学考古学成长史,记录中国考古学如何积跬步而至千里,汇细流以成江河。

通过书中的照片和资料,读者仿佛穿越时空,在一次次发掘与思想碰撞中,体味中国文化之绵厚、历史之辉煌。

文 | 记者 何文涛 通讯员 余向丽图 | 广西师范大学出版社供图

考古学家称或发现埃及法老图坦卡蒙生母之墓

自图坦卡蒙法老墓发掘以来,已经过去约100年,这位年轻的古埃及法老身上一直笼罩着一层神奇的面纱。

美国亚利桑那大学考古学家尼古拉斯-里夫斯近日表示,在图坦卡蒙墓穴正下方找到通向埃及王后奈费尔提蒂之墓的“鬼门”,因此推断图坦卡蒙法老的母亲可能就是奈费尔提蒂。

埃及王后奈费尔提蒂以其美艳的容貌著称,描述她美貌的雕塑、绘画让人浮想联翩,但关于奈费尔提蒂的古代资料并不多,特别是自公元前1340年奈费尔提蒂猝逝后,其墓穴就神奇消失成为一个谜。

根据之前的DNA分析,西方考古学家曾认为,一具被称为“年轻女士”的木乃伊是图坦卡蒙的生母,她与图坦卡蒙的父亲是兄妹。

然而,也有一些埃及考古学家宣称,图坦卡蒙真正的母亲是奈费尔提蒂,即古埃及法老阿肯纳顿的妻子,一位养育过六个孩子的母亲。

美国亚利桑那大学考古学家尼古拉斯-里夫斯表示,有最新证据证实这些埃及考古学家的推测,并在《阿玛纳皇家陵墓专案》的报告中发表了这一论述。

通过分析皇帝谷中图坦卡蒙墓室的高清扫描图,里夫斯声称墙后藏有两个入口及秘道,其中一个通往储藏室,另一道门藏在北面的墙中,可能是通往奈费尔提蒂的墓室。

他表示筑墓者故意封死这个入口,因此奈费尔提蒂的墓室始终未被发现。

里夫斯之所以会作出这样的判断,是因为这个墓穴的位置位于入口轴的右侧,这是典型的埃及王妃的墓室设计,而非皇帝墓室设计。

多年来,考古专家一直感到困惑,无法理解图坦卡蒙的墓穴缘何如此狭小,根本不符合其法老的身份地位。

依照里夫斯的理论解释,目前的图坦卡蒙墓室事实上只是奈费尔提蒂墓室的“前厅”,而其母亲奈费尔提蒂的墓室还藏在里面。

里夫斯指出,在图坦卡蒙陵墓中的四个墓室里,堆积着如山的稀世珍宝,令考古者叹为观止。

里夫斯表示,墓室中的许多物品看起来都是古埃及法老阿肯纳顿曾经使用过,后改为年轻的图坦卡蒙法老所用,还有一些物品显示奈费尔提蒂王后曾经与图坦卡蒙法老共同执政。

结合墓穴北墙的高清扫描图分析,里夫斯认为,这个墓室应该是先给奈费尔提蒂王后准备的墓室,但没料到图坦卡门早逝,没时间准备仓促之下下葬,就用了王后的墓室,这是一个“秘道式的墓中墓”。

里夫斯声称,通往奈费尔提蒂墓室的这面墙上,绘有宗教仪式的壁画,而古埃及第十八王朝的女性皇室成员中,仅有奈费尔提蒂配有此等荣耀,因此推断该墓室原来是属于她的。

如果里夫斯的推论最终被证实为真,这将解开一系列困惑众多考古学家多年有关图坦卡蒙墓穴谜团。

例如,墓室中发掘出的宝藏看起来堆放得非常匆促,且大部分为用旧的物品。

里夫斯写道:“如果这些数字化创作成为物理现实,那么这些墓葬品的含义将非同寻常,它们不仅显示了图坦卡蒙新政时期的繁荣,更证明了王后奈费尔提蒂的身份——阿肯纳顿法老智慧与美貌并存的配偶、强有力的联合执政者和继位者。

”资深学者乔伊斯-泰德斯勒表示:“里夫斯的推测可能是正确的。

尽管目前还很难判断筑墓者修筑的墓室有多深,但是这个墓穴有其它多个墓室并不奥秘。

令人惊讶的是,这个墓穴最初是为奈费尔提蒂所建。

在我看来,奈费尔提蒂很可能是死于丈夫统治期间,葬于埃及古都阿玛纳。

我曾以为她葬于西部河谷,而不是皇帝谷的中部。

”奈费尔提蒂是古埃及古代上的绝代美女,是古埃及阿法老肯纳顿(公元前1352年到公元前1338年执政)的妻子。

奈费尔提蒂王后的名字,在古埃及语中意味着“一个美人正在走来”。

她与丈夫一同开启了埃及的太阳神崇拜文化,她的头衔表明除了与丈夫阿肯纳顿一起统治埃及外,还有可能在丈夫死后继续统治过埃及。

然而,奈费尔提蒂的死亡和墓葬至今还是一个神奇的谜。

里夫斯称:“任何一个考古片段本身都无法令人信服,但是一旦将这些片段组合起来,就很能证明我的这个推断。

如果我的推断有误,那就推倒重来;但是一旦我的推断是正确的,这将是迄今为止考古学界最伟大的发现。

”这些图片均由西班牙一家名为Factum Arte的机构提供,该机构致力于通过数字化手段进行艺术创作,最新创作了图坦卡蒙陵墓的一比一复制品,供游客参观游览。

1922年霍华德-卡特发现图坦卡蒙墓,挖掘出了大量珍宝,震惊了西方世界。

在图坦卡蒙的坟墓被挖掘之后,他的生平和死因一直是考古学界研究争论的焦点,但至今都没有定论。

陪葬图坦卡蒙的是两个胎死腹中的孩子,他的暴亡导致了一场战争,继位者是宰相阿伊。

阿伊法老娶了图坦卡蒙的遗孀,在其统治期间,在与赫梯的一场战争中埃及战败。

2014年十大主要考古发现 巨石阵曾是完整圆形

1. 揭开广东旧石器早期文化的面纱 广东郁南磨刀山遗址与南江旧石器地点群 发掘单位:广东省文物考古研究所、北京大学考古文博学院 云浮市博物馆、郁南县博物馆、罗定市博物馆 发掘领队:王幼平 磨刀山遗址是广东省第一次发现并经科学发掘的旧石器时代早期旷野类型遗址,发现岭南地区年代最早的古人类文化遗存,填补了该地区旧石器时代早期文化的空白,是广东史前考古的重大突破。

发掘区揭露的石制品平面分布、古人类活动区域、石器生产操作链及古人类适应行为等多方面信息,反映了亚洲东南部低纬度地区早期古人类独特的石器生产活动与适应模式,亦显示出亚热带与热带地区、华南北部与岭南及东南亚地区早期旧石器文化与古人类行为的联系与分别。

南江盆地目前已发现的60余处旧石器地点,展现出区域内由中心营地与临时活动地点组成的古人类栖居形态。

同时,由中更新世至晚更新世的三期文化遗存,为研究岭南乃至华南与东南亚地区的旧石器文化进展脉络提供主要参考依据。

南江流域的旧石器考古发现既是中国旧石器时代考古的重大发展,也为深入研究华南—东南亚地区旧石器文化的关系、区域人类起源与演化古代,以及东西方文化比较等国际热点课题提供了十分主要的新契机。

2. 跨越千年的文明变迁 河南郑州东赵遗址 发掘单位:郑州市文物考古研究院、北京大学考古文博学院 发掘领队:顾万发 2012年至今,郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院联合对东赵遗址进行了近三年的田野考古工作,取得了重大考古收获。

发现了一座新砦期城址,这是目前嵩山以北区域发现的第一座新砦期城址。

发现了一座二里头文化早期城址,这是目前发现的面积最大的二里头文化早期城址。

发现了二里头时期单个遗迹出土卜骨最多的单位;首见二里头时期城墙基槽内奠基现象。

这些发现均具有主要研究价值。

发现大型“回”字形二里岗期夯土建筑基址,面积超过3000平方米,是目前发现规模仅次于偃师商城的早商建筑基址,由此可彰显该建筑等级之高、聚落性质之主要。

发现一座东周时期大型城址及丰富的西周、东周时期文化遗存,有助于文献中两周时期该区域诸多封国的探索。

总之,东赵遗址考古学文化延续时间长、文化序列连续完整,尤其是三座先秦时期城址集中发现,在中原地区同类遗址中甚为罕见,将进一步完善中原地区夏商周时期考古学文化分期体系与文化谱系,有助于解决中原地区夏商分界、商周分界等学术难题。

3. 钟鸣鼎食 射御不违 湖北枣阳郭家庙曾国墓地 发掘单位:湖北省文物考古研究所、荆州文物保护研究中心、襄阳市博物馆、枣阳市博物馆 发掘领队:方 勤 郭家庙墓地的发掘共清理西周晚期至春秋早期墓葬29座、车坑1座、马坑2座、车马坑1座,出土铜、陶、漆木、骨、皮革、玉石等各类质地文物千余件,其中青铜鼎、盘等有“曾子”铭文。

墓地年代为西周晚期至春秋早期,是一处以曾国国君墓M1和陪葬的大型车坑、马坑为中心的曾国公墓地。

从年代序列上,郭家庙墓地填补了西周早期叶家山曾侯墓地和春秋中晚期文峰塔曾侯墓地之间的缺环,对曾国古代的研究及其考古学文化序列的建立至关主要。

进一步厘清了郭家庙墓地与其东南约1~2公里的周台遗址、忠义寨城址的关系,基本确定了周台遗址、忠义寨城址为当时曾国都城。

M1陪葬车坑和马坑均为迄今发现的曾国最大的车坑、马坑,并第一次在车坑沿边发现了柱洞遗迹;M1出土较多钟、磬、瑟、鼓等乐器,其中瑟、建鼓、彩漆木雕编钟架、编磬架,是迄今发现年代最早、保存较好的实物;M1出土了弓、矰矢、缴线轴组合,是迄今所见最早的成套弋射用具;出土的墨色块状物,经检测可书写,为迄今最早的人工书写颜料,可能是墨的早期形态。

#p#分页标题#e# 墓地出土金属制品材质多样,金、银、铜、铁、锡等均有,采纳了多种制作工艺,如捶锻、模锻、冲孔、鎏金等,技术成熟,部分器物为迄今发现的这些工艺制作的最早实物,对研究历史金属器制作加工技术的进展具有主要意义。