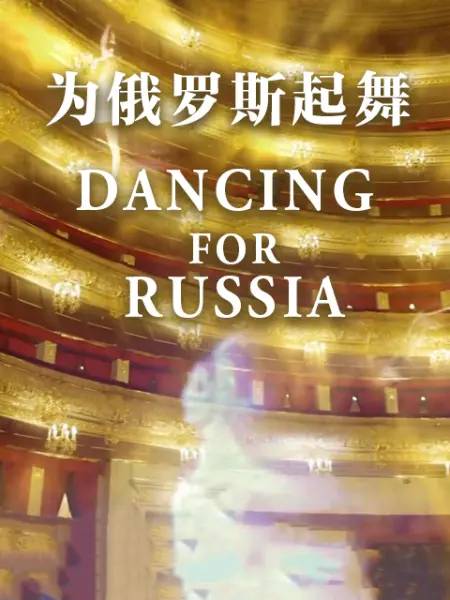

俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院携叶甫盖尼·奥涅金与万尼亚舅舅来沪

话剧《叶甫盖尼·奥涅金》剧照。

(东方艺术中心供图)

“我们会带着鲜花去看普希金铜像。

”瓦赫坦戈夫剧院总经理基里尔·克罗克说。

昨晚起,由已故著名导演图米纳斯与瓦赫坦戈夫剧院联手打造的两部金奖巨作《叶甫盖尼·奥涅金》与《万尼亚舅舅》来沪,以双作连演为东方艺术中心2025/2026秋冬演出季揭幕,呈现诗意、哲思与美学统一的剧场盛宴。

一个巨大的秋千从舞台后方缓缓荡出,塔季扬娜坐在上面,裙摆飞扬。

她的姿态既充满喜悦,又带有一种梦游般的恍惚与脆弱……话剧《叶甫盖尼·奥涅金》昨晚唯美开演,作品改编自普希金的同名诗体长篇小说。

这部文学经典以十四行诗体描绘19世纪俄国上流社会与乡村的风貌,被誉为“俄罗斯生活的百科全书”。

图米纳斯以“忠于原著,忠于人物,忠于时代印记”的原则进行改编,最大限度保留原作诗体,不作解释性添加,加入了“秋千”“镜子”“熊”等令观众印象深刻的意象,将高密度的文学语汇转化为可视的舞台语言。

尽管以“奥涅金”命名,但在图米纳斯视角中,塔季扬娜才是整个故事的核心。

“她是俄罗斯的灵魂,是良心,是荣誉,是高贵、纯洁、本性。

”饰演塔季扬娜的叶卡特琳娜·克拉姆齐娜回忆,曾经她一度因为自己与角色的年纪差感到压力,但图米纳斯在看完她的一段表演后给予了一个简洁的评价——“意志力”,“正是这个词给了我巨大的力量,让‘塔季扬娜’在我心中瞬间鲜活了起来。

”她表示。

“在这个粗暴、冷漠、残酷的时代我们每个人都深受其害,而《万尼亚舅舅》的温柔、忠诚、爱与劳动者的尊严,是我们迫切需要的解药。

”话剧《万尼亚舅舅》是图米纳斯于契诃夫诞辰150周年前夕创作的作品,被公认为瓦赫坦戈夫剧院新启篇章的里程碑之作,将于9月6日—7日首度亮相申城。

剧中“万尼亚”一角由俄罗斯人民艺术家谢尔盖·马科维茨基饰演。

马科维茨基自2009年起至今始终担纲此角,以沉稳内敛却层次丰富的表演,刻画了一位将人生奉献给偶像、却在晚年突遭信仰崩塌的庄园管理者。

“尽管契诃夫的文字中充满了控诉,但我们不应去指责,而应去揭示真相。

”尽管距首演已逾十年,作品依然保有直抵人心的力量。

东方艺术中心副总经理罗学勤介绍,去年史诗巨制《战争与和平》在东艺首演,四场演出早早售罄,受到上海观众的欢迎,东艺当即决定再度邀请瓦赫坦戈夫剧院来沪。

(文汇报记者 王筱丽)

话剧《叶甫盖尼·奥涅金》剧照。

(东方艺术中心供图)

“我们会带着鲜花去看普希金铜像。

”瓦赫坦戈夫剧院总经理基里尔·克罗克说。

昨晚起,由已故著名导演图米纳斯与瓦赫坦戈夫剧院联手打造的两部金奖巨作《叶甫盖尼·奥涅金》与《万尼亚舅舅》来沪,以双作连演为东方艺术中心2025/2026秋冬演出季揭幕,呈现诗意、哲思与美学统一的剧场盛宴。

一个巨大的秋千从舞台后方缓缓荡出,塔季扬娜坐在上面,裙摆飞扬。

她的姿态既充满喜悦,又带有一种梦游般的恍惚与脆弱……话剧《叶甫盖尼·奥涅金》昨晚唯美开演,作品改编自普希金的同名诗体长篇小说。

这部文学经典以十四行诗体描绘19世纪俄国上流社会与乡村的风貌,被誉为“俄罗斯生活的百科全书”。

图米纳斯以“忠于原著,忠于人物,忠于时代印记”的原则进行改编,最大限度保留原作诗体,不作解释性添加,加入了“秋千”“镜子”“熊”等令观众印象深刻的意象,将高密度的文学语汇转化为可视的舞台语言。

尽管以“奥涅金”命名,但在图米纳斯视角中,塔季扬娜才是整个故事的核心。

“她是俄罗斯的灵魂,是良心,是荣誉,是高贵、纯洁、本性。

”饰演塔季扬娜的叶卡特琳娜·克拉姆齐娜回忆,曾经她一度因为自己与角色的年纪差感到压力,但图米纳斯在看完她的一段表演后给予了一个简洁的评价——“意志力”,“正是这个词给了我巨大的力量,让‘塔季扬娜’在我心中瞬间鲜活了起来。

”她表示。

“在这个粗暴、冷漠、残酷的时代我们每个人都深受其害,而《万尼亚舅舅》的温柔、忠诚、爱与劳动者的尊严,是我们迫切需要的解药。

”话剧《万尼亚舅舅》是图米纳斯于契诃夫诞辰150周年前夕创作的作品,被公认为瓦赫坦戈夫剧院新启篇章的里程碑之作,将于9月6日—7日首度亮相申城。

剧中“万尼亚”一角由俄罗斯人民艺术家谢尔盖·马科维茨基饰演。

马科维茨基自2009年起至今始终担纲此角,以沉稳内敛却层次丰富的表演,刻画了一位将人生奉献给偶像、却在晚年突遭信仰崩塌的庄园管理者。

“尽管契诃夫的文字中充满了控诉,但我们不应去指责,而应去揭示真相。

”尽管距首演已逾十年,作品依然保有直抵人心的力量。

东方艺术中心副总经理罗学勤介绍,去年史诗巨制《战争与和平》在东艺首演,四场演出早早售罄,受到上海观众的欢迎,东艺当即决定再度邀请瓦赫坦戈夫剧院来沪。

(文汇报记者 王筱丽)

热门推荐

猜你喜欢

-

太平年的背景 影评 2026-03-04

太平年的背景 影评 2026-03-04 -

《超脱》:灰色破碎基调下的深度审视与人性救赎之思 影评 2026-03-02

《超脱》:灰色破碎基调下的深度审视与人性救赎之思 影评 2026-03-02 -

书信里的枪声全网上线:以书信为媒,再现川军抗战壮歌 影评 2026-03-02

书信里的枪声全网上线:以书信为媒,再现川军抗战壮歌 影评 2026-03-02 -

全球城市美业形象大使选拔赛大会会长蔡丰州:以科学重新定义“美” 影评 2026-02-28

全球城市美业形象大使选拔赛大会会长蔡丰州:以科学重新定义“美” 影评 2026-02-28 -

李维汉:“陈帝5传”全套出版,见证文明的传承与担当 影评 2026-02-28

李维汉:“陈帝5传”全套出版,见证文明的传承与担当 影评 2026-02-28 -

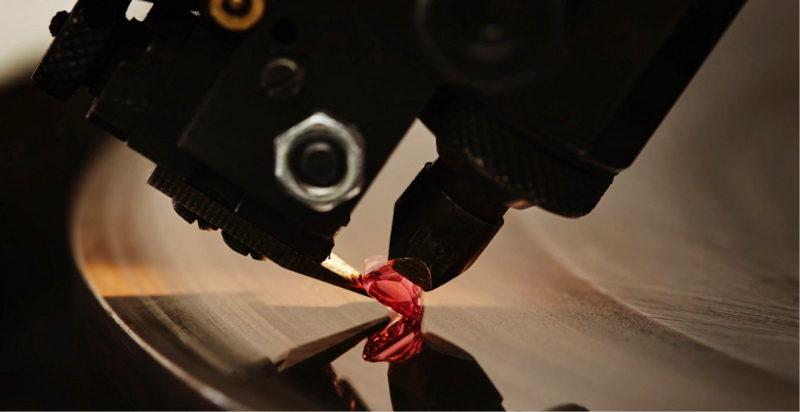

林强解读天然钻石投资,4C定价值、稀缺性筑护城河,消费升级添动力 影评 2026-02-27

林强解读天然钻石投资,4C定价值、稀缺性筑护城河,消费升级添动力 影评 2026-02-27