宋太祖赵匡胤为什么能迅速完成政变?他是如何做到的?

中国有个著名的军事政变叫“陈桥兵变”,它成功地开了中国历史上一个重要的王朝——宋王朝(为区别于东晋建立的(刘宋),

【千问解读】

中国有个著名的军事政变叫“陈桥兵变”,它成功地开了中国历史上一个重要的王朝——宋王朝(为区别于东晋建立的(刘宋),又称赵宋)。

可以说,赵匡胤开创了中国历史上最简单的朝代更迭,期间并没有什么太大的伤亡。

那一日,赵匡胤是初三离开的京城,等到初四仅仅一天就“黄袍加身”成了天子。

可以说是一个奇迹。

赵匡胤为何能如此容易而迅速地完成政变,其中的原因不由得使人好奇,今天我们就来具体分析其中的原因。

1、当时的皇室执政能力堪忧 当时后周周恭帝年仅8岁,才刚刚继位为半年。

他的母亲当时的符也只有20多岁,可以说两个人加起来还没有赵匡胤年纪大。

可以说这两位后周皇室的主要人物都没有作为一个国家的统治者所需要的经验和智慧。

以至于当最开始听说辽国联合南下入侵消息时,主政的符太后可谓是不知所措,以至于病急乱求医。

让赵匡胤得以得到最高军权,从而陈桥兵变始已。

2、赵匡胤对于舆论管理的很好 无论是从最开始传来的辽国联合北汉大举入侵的消息。

还是赵匡胤出军之日,京城到处都在传“出军之日,当点检为太子”这个谣言。

乃至于赵匡胤带军驻扎陈桥驿之后,军中散布“今皇帝幼弱,不能亲政,我们为国效力破敌,有谁知晓,不若先立赵匡胤为皇帝,然后再出发北征”,这个最为关键的舆论。

可以说这些谣言或消息对于赵匡胤的陈桥兵变可以说都是起到了至关重要的作用。

如果没有它们,赵匡胤就不能有统兵的机会,也不能煽动士兵的情绪,从而一呼百应。

可以说这些谣言或消息是陈桥兵变的导火索和关键点。

3、赵匡胤主动 昔日入关中,约法三章,赢得民心,今赵匡胤也是如此。

赵匡胤在本次事件中非常注意军纪,一进入京城就约束军队,各部队各归兵营,开封城中没有发生在改朝换代的过程中常见的那种烧杀抢掠的局面,可谓深得民心。

并且对于原后周大小官员都进行安慰。

对于原后周的皇帝和太后,赵匡胤更是予以尊重,得到了“都城人心不摇,四方自然宁谧”的良好局面。

4、赵匡胤演技一流 当时在陈桥驿的时候,赵匡胤手下的将领们正在商议着黄袍加身的事,而赵匡胤却因为喝了不少的酒在大帐中酣然入睡,睡得十分香沉。

等到和还有诸多将领将诸多事宜全部都安排好了,通知了汴京城里的赵匡胤的亲信,甚至连赵匡胤的家属都派人保护好了,然后这些人就等着赵匡胤睡醒了。

等到赵匡胤睡醒之后,看到了这个局面,还没来得及有所反应,紧接着就有一个人拿着皇帝穿的黄袍往他身上一披。

所有的将领立马下跪口呼万岁。

而这个时候的赵匡胤却固拒之,死也不同意。

直到在场所有人都答应赵匡胤的几点要求。

一不要凌辱太后和皇上;二不得伤害大臣;三不得伤及百姓。

只有这样,赵匡胤才勉强答应当皇帝,带领大家一起回京城。

如果有一个人对你说睡了一觉,起来就可以当皇帝,你会相信吗?这样一场兵变,赵匡胤肯定是有一个提前就制作好的计划。

从中可以看出来他赵匡胤真可以说是演技一流。

5、某些机缘巧合也帮助了赵匡胤 这样的一起兵变,除了人谋之外也有天时地利甚至是运气的因素。

当时在后周中央中只比赵匡胤小半级的侍卫亲军马步军副都指挥使韩通正在京城。

当他听说赵匡胤兵变之后,便迅速离开正在早朝的朝堂,想去组织城中的禁军准备抵抗。

可是当他行至大街上时,好巧不巧被赵匡胤的亲信升发现,王彦升立即紧追着韩通,一直追到韩通的家中将韩通全家直接杀害。

这也是陈桥兵变中唯一遇到的抵抗。

可以说,如果不是韩通意外被杀,赵匡胤有可能真的会面临一番抵抗。

可见运气有时候也是成事的关键。

陈桥兵变在当时的五代十国的乱世背景下就显得极为可贵,是一起几乎兵不血刃的军事政变。

并且赵匡胤建立的大宋在未来较短时间里迅速剿灭五代十国各路割据政权,完成了华夏地区的大部分统一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

西安和洛阳哪个城市唐诗宋词最多(古诗词里出现频率最高的城市)

这份独特的文学精神、历史文化遗产,使得洛阳相比世界各大古都,又多了几分文艺气质。

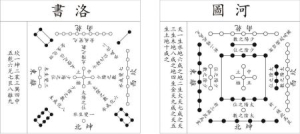

“三河建洛都”,是说黄河、洛河和伊河孕育了洛阳,洛阳是古代汉族主要聚居地的黄河流域水资源最充分的地域。

洛河在古代澄彻见底:“清洛象天河,东流形胜多”;“洛水桥边春日斜,碧流轻浅见琼沙。

无端陌上狂风急,惊起鸳鸯出浪花”。

伊水亦然:“悠悠涉伊水,伊水清见石”。

有诗赞洛阳:“九洛韶光媚,三川物候新”,形容洛阳的地势险要:“三河分设险,两崤资巨防”。

洛阳处于天下九州之中:“天中洛阳道”;交通四通八达:“御路浮桥万里平”,便于“三年一上计,万国趋河洛”;“万国朝天中”。

古时洛阳的伊洛黄河均有舟船之便:“洛水泛泛中行舟”;“务使霞浆兴,方乘泛洛归”;“舟通南越贡”。

洛阳的天气气候也是古时诗人乐于称道的。

唐朝时期的洛阳可以清晰地看见嵩山:“家居洛阳下,举目见嵩山”;“月明直见嵩山雪”;“宅东篱缺嵩峰出,堂后池开洛水流”。

白居易说:“地称高情多水竹,山宜闲望少风尘”;“老爱东都好寄身,足泉多竹少埃尘”。

古时洛阳是公认的帝王之都:“洛城本天邑,洛水即天池”;“千年王气浮清洛”;“雄都定鼎地,势据万国尊”;“明堂坐天子,月朔朝诸侯。

清乐动千门,皇风被九州”;“品江山、洛阳第一,金陵第二”;"洛阳天子县"...... 中华五千年文明史,有关洛阳的诗句实在是太多。

从在洛阳成形的我国第一部诗歌总集《诗经》开始,夏商周、汉、魏、唐、宋......洛阳不是都城,就是经济文化中心,当朝的文人墨客,写下了无数的有关洛阳的诗句。

今天,就跟着最洛阳,一起来诵读极几句广为流传的有关洛阳的诗句吧。

1.乡书何处达? 归雁洛阳边。

唐.王湾《次北固山下》 2.洛阳三月花如锦,多少功夫织得成。

唐.刘克庄《莺梭》 3.洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

唐.张籍《秋思》 4.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

唐.王昌龄《芙蓉楼送辛渐》 5.挂林风景异, 秋似洛阳春 。

唐.宋之问《始安秋日》 6.花开花落二十日, 一城之人皆若狂。

唐.白居易《牡丹芳》 7.唯有牡丹真国色, 花开时节动京城。

唐.刘禹锡《赏牡丹》 8.洛阳地脉花最宜,牡丹尤为天下奇。

宋.欧阳修《洛阳牡丹图》 9.当春天地争奢华, 洛阳园苑尤纷拏。

唐.韩愈《李花二首》 10.香车倾一顾,惊动洛阳尘。

唐·韩愈《李花二首》 11.北邙山头少闲土, 尽是洛阳人旧墓。

唐.王建《北邙行》 12.洛阳城里春光好, 洛阳才子他乡老。

唐.韦庄《菩萨蛮》 13.争得大裘长万丈, 与君都盖洛阳城。

唐.白居易《新制绫袄成感而有咏》 14.玉楼金阙慵归去,且插梅花醉洛阳。

宋.朱敦儒《鹧鸪天·西都作》 15.白日放歌须纵酒, 青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

唐.杜甫《闻官军收河南河北》 16.洛阳春日最繁花,红绿荫中十万家。

宋.司马光《洛阳看花》 17.何人不爱洛阳花,占断城中好物华。

清.刘灏《牡丹》 18.曾为洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟! 宋.欧阳修《戏答元珍》 19.春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

唐.武元衡《春兴》 20.谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻《折柳》,何人不起故园情。

唐.李白《春夜洛城闻笛》 21.直须看尽洛阳花,始共春风容易别。

宋.欧阳修《玉楼春·尊前拟把归期说》 22.洛阳女儿对门居,才可容颜十五余。

唐.王维《洛阳女儿行》 23.金谷园中柳,春来似舞腰。

那堪好风景, 独上洛阳桥。

唐.李益《洛桥》 24.郑国游人未及家,洛阳行子空叹息。

唐.李颀《送陈章甫》 25.洛阳吹别风, 龙门起断烟。

唐.李贺《洛阳城外别皇甫湜》 26.俯视洛阳川, 茫茫走胡兵。

唐.李白《古风·其十九》 27.柳絮飞时别洛阳,梅花发后在三湘。

唐.贾至《巴陵夜别王八员外》 28.今我不乐思洛阳,身欲奋飞病在床。

唐.杜甫《寄韩谏议 / 寄韩谏议注》 29.寄语洛阳使, 为传边塞情。

唐.崔颢《辽西作》 30.悠悠洛阳去, 此会在何年。

唐.陈子昂《春夜别友人二首·其一》 31.白玉谁家郎,回车渡天津。

看花东上陌,惊动洛阳人。

唐.李白《洛阳陌》 32.汉有洛阳子, 少年明是非。

宋.王安石《贾生》 33.洛阳城东西, 长作经时别。

昔去雪如花,今来花似雪。

南北朝.范云《别诗二首·其一》 34.洛阳名工见咨嗟, 一翦一刻作琵琶。

唐.吴均《行路难·洞庭水上一》 35.河中之水向东流, 洛阳女儿名莫愁。

晋.萧衍《莫愁歌》 36.既乏琅邪政, 方憩洛阳社。

唐.谢珧《落日怅望·昧旦多纷喧》 37.悠悠远行归,经春涉长道。

幽冀桑始青,洛阳蚕欲老。

唐.崔颢《赠轻车》 38.洛阳三月梨花飞, 秦地行人春忆归。

唐.崔颢《渭城少年行》 39.传闻合浦叶, 远向洛阳飞。

唐.江总《遇长安使寄裴尚书》 40.洛阳谁不死? 戡死闻长安。

唐.白居易《哭孔戡》 41.陶令门前四五树, 亚夫营里百千条。

何似东都正二月, 黄金枝映洛阳桥。

唐.白居易《杨柳枝词八首》 42.风起洛阳东, 香过洛阳西。

三国.曹邺《四望楼》 43.洛阳之盛衰,天下治乱之候也。

宋.李格非《书洛阳名园记后》 44.惶惶祖宗业, 永怀河洛间. 宋.陆游《登城》 45.河出图,洛出书,圣人则之。

《周易》 46.长安重游侠, 洛阳富才雄。

唐.卢照邻《杂曲歌辞·结客少年场行》 47.欲问古今兴废事, 请君只看洛阳城! 宋.司马光《过故洛阳城》 48.步登北邙阪,遥望洛阳山。

洛阳何寂寞,宫室尽烧焚。

三国魏.曹植《送应氏二首》 49.崤函有帝皇之宅,河洛为王者之里。

晋.左思《三都赋》 50.昔三代之居,皆在河洛之间。

汉.司马迁 51.人间佳节惟寒食, 天下名园重洛阳。

宋.邵雍《春游五首其一》 52.汉魏文章半洛阳。

汉魏 53.名都多妖女,京洛出少年。

魏.曹植《名都篇》 54.生在苏杭,葬在北邙。

55.洛阳名园歌舞沉, 乱鸦啼破林几深。

56.追本溯源,根在河洛。

57.终童山东之英妙,贾生洛阳之才子。

《昭明文选》卷十〈赋戊·纪行下·西征赋〉 58.朝来渡口逢京使,说道烟尘近洛阳。

唐.白居易《登郢州白雪楼》 59.洛阳访才子,江岑作流人。

唐.孟浩然《洛中访袁拾遗不遇》 60.驱车策驽马,游戏宛与洛。

洛中何郁郁,冠带自相索。

《古诗十九首之三》 61.洛阳三月飞胡沙,洛阳城中人怨嗟。

唐.李白《扶风豪士歌》 62.华林满芳景,洛京遍阳春. 唐.李世民《赋得樱桃》 63.鼓吹威夷狄,旌轩溢洛阳. 唐.李隆基《送张说巡边》 64.南渡洛阳津,西望十二楼。

明堂坐天子,月朔朝诸侯。

唐.王昌龄《相和歌辞·放歌行》 65.何如御京洛,流霰下天津。

唐.许敬宗《奉和喜雪应制》 66.三年一上计,万国趋河洛。

唐.张九龄《奉和圣制送十道采访使及朝集使》 67.京洛皇居,芳禊春馀。

唐.崔智贤《三月三日宴王明府山亭(得鱼字)》 68.铭开武岩侧,图荐洛川中。

唐.武则天《唐享昊天乐·第四》 69.洛阳东风几时来,川波岸柳春全回。

唐.韩愈《感春五首》 70.今到白氏诗句出,无人不咏洛阳秋。

唐.徐凝《和秋游洛阳》 71.记得旧诗章,花多属洛阳。

唐.白居易《洛城东花下作》 72.洛阳芳树映天津,灞岸垂杨窣地新。

唐.李隆基《初入秦川路逢寒食》 73.洛京千里近,离绪亦纷纷。

唐.武元衡《送韦侍御司议赴东都》 74.行看洛阳陌,光景丽天中。

唐.张九龄《奉和圣制途次陕州作》 75.东岳封回宴洛京,西墉通晚会公卿。

唐.苏颋《广达楼下夜侍酺宴应制》 76.缘忧武昌柳, 遂忆洛阳花。

唐.李商隐《病中闻河东公乐营置酒口占寄上》 77.回首洛阳花世界,烟渺黍离之地。

更不复、新亭堕泪。

宋.文及翁《贺新郎·西湖》 78.人间何曾识姚魏,相公新移洛中裔。

宋.杨万里《题益公丞相天香堂》 79.千娇百媚看不够,魂牵三月洛阳花。

唐.木兰花 80.古来利与名,俱在洛阳城。

唐.于邺《过洛阳城》 81.洛邑从来天地中,嵩高苍翠北邙红。

宋.苏轼《追和子由去岁试举人洛下所寄九首暴雨初晴楼》 82.洛阳愁绝,杨柳花飘雪。

宋.温庭筠《清平乐·洛阳愁绝》 83.洛阳四塞山水之圣,龙门首焉。

84.五十八年贫贱与,何曾忘记洛阳春。

85.赏的是洛阳月,攀的是章柳台。

86.把酒祝东风,且共从容。

垂杨紫陌洛城东。

宋.欧阳修《浪淘沙·把酒祝东风》 87.洛阳城东桃李花, 飞来飞去落谁家? 洛阳女儿惜颜色, 坐见落花长叹息。

唐.刘希夷《代悲白头翁 / 白头吟 / 有所思》 88.天津桥下冰初结, 洛阳陌上行人绝. 榆柳萧疏楼阁闲, 月明直见嵩山雪。

唐.孟郊《洛桥晚望》 89.洛阳城东路,桃李生路旁。

花花自相对,叶叶自相当。

唐.宋子侯《董娇饶》 90.天开地裂长安陌,寒尽春生洛阳殿。

唐.杜甫《湖城东遇孟云卿,复归刘颢宅宿宴,饮散因为醉歌》 91.洛阳无大宅,长安乏主人。

唐.王绩《过酒家五首(一作题酒店壁)》 92.身心安处为吾土,岂限长安与洛阳。

唐.白居易《吾土》 93.九度附书向洛阳,十年骨肉无消息。

唐.杜甫《天边行》 94.洛城一别四千里, 胡骑长驱五六年。

唐.杜甫《恨别》 95.昔在洛阳时, 亲友相追攀。

唐.杜甫《遣兴五首》 96.忆昔洛阳董糟丘,为余天津造酒楼;黄金白璧买歌笑,一醉累月轻王侯。

唐.李白《忆旧游寄谯元参军》 97.洛北风花树,江南彩画舟。

荣生兰蕙草,春入凤凰楼。

98.寻思旧京洛。

正年少疏狂, 歌笑迷著。

宋.张元干《兰陵王·卷珠箔》 99.步登北邙阪,踟蹰聊写望。

宛洛盛皇居,规模穷大壮... 唐.郑世翼《登北邙还至京洛》 100.生在兵祸中,不知太平欢。

今还洛阳中,感此云苦酸... 唐.韦应物《广德中洛阳作》 101.洛城洛城何日归?故人故人今转稀。

莫嗟雪里暂时别,终拟云间相逐飞。

唐.刘禹锡《醉答乐天》 102.洛阳花柳此时浓,山水楼台映几重。

群公拂雾朝翔凤,天子乘春幸凿龙... 唐.宋之问《龙门应制》 103.洛阳天子县,金谷石崇乡。

草色侵官道,花枝出苑墙... 唐.张继《洛阳作》 104.洛浦有宓妃,飘摇雪争飞。

轻云拂素月,了可见清辉... 唐.李白《感兴八首》 105.自来居洛饶高隐 欲访伊人水一方。

明·吕维祺 106.客心争日月,来往预期程。

秋风不相待,先至洛阳城。

唐.张说《蜀道后期》 107.洛阳花,梁苑月,苦迟留。

元.王恽《水调歌头·送王修甫东还》 108.洛水桥边春日斜,碧流清浅见琼砂。

无端陌上狂风急,惊起鸳鸯出浪花。

唐 刘禹锡《浪淘沙九首(第四首一作张籍诗)》 109.洛水秋空底,嵩峰晓翠巅。

寻常谁并马,桥上戏成篇。

唐.齐己《寄洛下王彝训先辈二首》 110.征人久离别,故国音尘绝。

梦里洛阳花,觉来葱岭雪。

111.家居洛阳下,举目见嵩山。

刻作茱萸节,情生造化间。

唐.张说《九日进茱萸山诗五首》 112.待闲看,秋风洛水清波。

宋.苏轼《满庭芳·仲览自江东来别》 113.平时东幸洛阳城, 天乐宫中彻夜明。

唐.张祜《李谟笛》 114.洛水秋色再无双, 已无京师烟花香。

倦居客地强颜笑, 留叹白马梦中央。

唐.张祜 115.洛阳才子姑苏客, 桂苑殊非故乡陌。

唐.王维《同崔傅答贤弟》 116.秦人半作燕地囚,胡马翻衔洛阳草。

唐.李白《猛虎行》 117.还忆,洛阳年少,风露秋檠,岁华如昔。

宋.吴文英 118.有客顿征辔,暮宿洛阳堤,洛阳繁华地,慨然心伤悲。

宋.陈襄《洛阳曲》 这些都是句子里直接带“洛阳”的诗句,还有很多,虽然没有直接带洛阳二字,但一看就是写洛阳的诗句,比如“天街小雨润如酥 草色遥看近却无”......这样的诗句也是非常的多,你还知道哪些那?在评论里一起交流吧。

如今的洛阳,在经济上欠发达,导致很多维经济论的人在各种贬低洛阳,作为洛阳人,我们一方面要努力发展经济,改善民生,另一方面,也应有该有的文化自信。

描写落花的七绝诗(描写落花的一首宋诗)

春将暮时,落花纷纷。

落花是暮春时节最为典型的一个物象,而春天又是人们心中最为美好的时节。

所以,当看到落花辞枝的情景的时候,人们大多都会于心底涌现出“惜春”之情。

张若虚:昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家; 杨万里:红紫成泥泥作尘,颠风不管惜花人; 朱淑真:愿教青帝常为主,莫遣纷纷点翠苔。

……,与落花有关的古诗词,唯美而凄凉,其中的那味伤春之愁,也几乎已经深深地定格在了人们的心中。

所以,描写落花,若不见感伤之色彩,这样的诗就显得比较特别了。

那么在本期,诗巷要跟大家分享的,就是这样一首特别的诗作。

这首诗摆脱了“落花诗”之寻常的凄凉风格,全篇28个字美出了新高度。

敷浅原见桃花 宋·刘次庄 桃花雨过碎红飞,半逐溪流半染泥。

何处飞来双燕子,一时衔在画梁西。

刘次庄,字中叟,晚号戏鱼翁,北宋诗人。

刘次庄不但会写诗,他的在书法方面的造诣也很高。

刘次庄能够兼众家之所长而成自家风采,比如他的小楷就有着令人拍案叫绝的魅力。

和一些不能同流合污的诗人一样,刘次庄因性情耿介而常遭权贵的排挤,仕途走得很是坎坷。

刘次庄曾被贬官至江西漕运,根据记载,这首诗大概就写于诗人居于江西期间。

敷浅原:是古代的一个地名,在今江西内,不过具体指什么地方,尚无从考究。

诗的首句在点物象的同时,也较为含蓄地点明了时节:桃花雨过碎红飞;细雨过后,片片桃花纷纷飘落。

这是典型的“落花”情景,而从语言和技法方面来说,首句和许多描写暮春时节的诗句也是着很大的相似之处。

不过,纵然是很普通的描写,我们又不得不承认它是唯美生动的;我们也不得不承认,它更能够精准地将读者的情感调动起来。

所以,写诗要学会巧妙地去利用“寻常”之语表达妥当之意。

句中的“桃花”一出场,不但及时地切住了题目,还将画面的明丽色彩也晕染出来,让我们在初读时就能捕捉到其中的美感。

“碎红飞”三个字将桃花飘落时的那种情景形象地刻画出来,可谓从动态的捕捉角度为画面增添了鲜活性。

这首诗描写飘落的桃花,句句都在集中体现“落”字,首句如此,承句也是如此:半逐溪流半染泥;那些飘零的花瓣有些随着溪水流向远方,有些则零落在泥土里,与泥土混为一体。

落花飘零的情景不过如此,而“落花随流水”“落花半入泥”的诗句我们也读过不少。

前面我们也说了,类似这样的诗句,所表达的都是作者内心深处的感伤之情,或是因为相思,或是因为时光的流逝等等。

比如,李煜就曾有云:别时容易见时难。

流水落花春去也,天上人间;在这几句中,李煜所要表达的,就是一个亡国之君的故国之思。

而刘次庄的这首诗,则是仅限于对落花的情景描写,作者主要在通过场景的裁剪,来突出画面的美感、满足读者的审美需求。

所以在承句中,我们看到的,依然是一种寻常而又真实的自然景色,品读到的依然是诗中的那味灵动与美妙。

如果要论这首诗在描写方面的亮点,那当属于后两句:何处飞来双燕子,一时衔在画梁西;不知从哪里飞来两只燕子,将零落的桃花衔起来,向画梁的西边飞去。

前两句的铺垫很平稳,而当后两句出现在我们眼前的时候,相信好多人都会被惊艳到。

作者写飘落的桃花,却并没有一直围绕“桃花”这一物象去做具体的刻画,可以说,作者对“桃花”的形象临摹在前两句中就已经完成了。

所以如果后两句依然将笔锋集中在“桃花”的形象刻画上,此诗就显得有些四平八稳、波澜不惊了。

为了跳出窠臼,作者在后两句中将重点落在“燕”上面,借燕子的举动,为落花的情景补充了新的视觉与魅力,这样一来,不但画面得以丰富,诗的韵味也变得耐品起来。

“燕子”的到来,也让整首诗变得有了生机与活力,让本就唯美灵动的意境,变得明朗传神。

写落花而不按寻常思路下笔,没有令人忧伤的语言,也没有低沉凄凉的情感抒发,旨在把最纯粹、生动的美展现出来,这就是此诗能够成为独特佳作的主要原因所在。

风来花片斜吹去,纵入泥尘也散香;各位看官,对于刘次庄的这首诗,你认为写得如何?不妨在评论区谈谈自己的看法。