古时候状元能做多大的官职 所有的状元是不是身居高位

【千问解读】

不过,任何一位能够考取状元的人,进入官场后肯定会顺风顺水。

有着学神称号的加持,只要自己做事稳一点,未来身居高位肯定不成问题。

公元622年,武德五年,随着这一年考试的落幕,历史上第一位科举状元,也由此诞生。

科举虽然起始于,但隋朝的时候,并不完善,史书上也没有记载,隋朝科举考试的状元是谁。

就连隋朝到底有没有设置状元,后世都很难确定。

所以,直到唐代开国以后,随着唐代逐渐一统了天下,继承了隋朝的科举制度,到了武德五年的这场科举考试之后,历史上可以考证到的第一位状元,才终于出现。

历史上的第一位状元,名叫孙伏伽。

此人在隋朝的时候,就曾考中过。

不过,在隋朝的时候,孙伏伽官运一般,始终只是小吏。

到了唐代以后,孙伏伽归顺了李唐,到李渊麾下做了一名文官。

此后的几年里,孙伏伽曾多次上书李渊,为李渊提出了不少建议,均被李渊采纳。

惋惜后来,孙伏伽却因为某次上书,搞得李渊不痛快,所以后来被免官回家了。

到了武德五年这一年,唐代再次举行了科举考试。

孙伏伽虽然在隋朝已经参加过科举考试,中过进士,但当时的科举制度还不完备,并没有规定参加过前朝科举考试,或者本朝被免官的人,就一定不能参加科举。

所以,孙伏伽得以参加了这一年的科举,最后名列榜首。

孙伏伽应该觉得庆幸,自己生在了唐代。

如果在晚生几百年的话,到了其他朝代,这种事情是无论如何都不可能发生的。

靠着科举考试第一的成绩,孙伏伽得以再次入朝为官,担任郎中一职。

贞观年间,孙伏伽又曾因事被免职,但后来又被用。

贞观十四年,孙伏伽被拜为大理卿。

类比现在的话,大概相当于最高法院院长,绝对是高官了。

孙伏伽的出现,无疑是一个标志。

此后上千年里,中国历史上一共出现过592名正规状元。

哪怕加上武状元,以及那些短命政权考取出来的状元,也只有七百多位而已。

这些在科举考试当中,取得头名成绩的人,只要自己稳稳当当做官,基本上都能做到很高的位置。

尤其是在一些王朝中期的时代,因为开国功臣们都已经离世,科举就成了选官的唯一途径。

到了这个时候,状元们基本上最后都能有一个不错的位置。

不过,状元们虽然能身居高位,但是也未必就一定能够在历史上做出什么特别大的贡献。

比如唐代,整个唐代一百四十多位状元当中,似乎也只有和柳公权两人,比较有知名度。

而且这两人之所以出名,也不是因为有什么过于惊人的政治贡献,而是因为他们的诗或者字。

所有的状元当中,也只有正、名气稍大一些。

而辽国、金国、乃至,这几个政权的状元们,几乎就没有一个能名留青史的。

到了,情况稍稍改观了一些。

因为明代特别重视科举,后来甚至有了‘非进士不入翰林,非翰林不得入阁’的说法。

所以明代的状元们,最后官位往往也就更高一些。

明代中后期的很多,就是状元。

比如芳、商辂、申时行等人,都曾担任过明代的内阁首辅,几乎等同于其他朝代的宰相,他们几人就都是状元出身。

而到了之后,因为清代基本继承了明代的科举制度,所以情况也相对类似。

考中状元的人,基本上都能在朝中位极人臣。

比如翁同龢、孙家鼐、张謇等人,在近代历史上曾产生过很大的影响,他们就都是状元出身。

在科举考试当中,考中状元,本人就相当于是有了一张护身符。

以后进入官场,只要自己稳稳当当的做官,最后就算混日子也能混进高层官员的队伍。

而如果生在明代或者清代的话,更有望未来入阁为相,成为真正意义上‘一人之下,万人之上’的重臣。

不过,这也不意味着,所有状元最后都能身居高位。

在状元群体当中,其实也不乏一些混得不太好,一直到退休也就只是中层官员的倒霉蛋。

甚至还有刚刚考中状元二十天,就被杀头的。

历史上堪称最倒霉的状元,是明代洪武年间的陈安。

洪武三十年,在这一年的科举考试当中,来自福建的陈安,拔得头筹,成为了这一年的状元。

不过,这一届科举考试,却有些特殊。

因为科举考试结束之后,人们很快发现,所有被录取的进士,全部都是南方人,没有任何一名北方学子上榜。

这种极为诡异的考试结果,显然很难让大家信服。

尤其是这一次科举考试当中,几名主考官也都是南方人,这就更让大家觉得有问题了。

于是,很多北方学子,纷纷跑到礼部去告状,说这次科举考试有问题。

当时在位的皇帝,正是。

朱元璋听说这件事之后,顿时。

对于底层出身的朱元璋来说,科举舞弊一直是他最无法容忍的事情之一。

所以,朱元璋当即下令,对落榜的考卷重新审查,看看是不是真的存在疏漏。

为了重新审查考卷,朱元璋组织了一个十二人的评判团,这其中就包括了这一年被评为状元、榜眼、的三个人。

陈安因为是状元,也就被朱元璋委派,重新审定落榜的那些试卷。

但是,当重审结果出来以后,又出现了一个让人瞠目结舌的情况。

所有被二次评选出来的试卷,依然全都出自南方考生之手。

北方考生,依然全部落选。

其实,之所以会出现这样的结果,还真不是因为考试过程当中,有人存在舞弊行为。

真实原因是,当时明代南方和北方的教育质量,存在着极大的差别。

南方学子的教学质量,整体上要高过北方学子。

所以,哪怕双方考试的考题一样,北方学子依然考不过南方学子。

只是这样一来,朱元璋就很为难了。

如果真的完全按照考试结果,全部录取南方学子,北方学子一个都不用的话,那北方学子肯定会整体心生不满。

而如果不按考试结果录取,又很难服众。

所以最后,朱元璋只能找人来背锅。

在再次审阅结果出来以后,朱元璋以舞弊为名,将所有考官全部处死。

然后自己又单独给北方学子主持了一次考试,录取了一些北方学子。

从此之后,明代便开始分南北两方考试。

这次事件,后来也被称之为‘’。

只是惋惜刚刚考中状元的陈安,因为按照朱元璋的命令,前去评阅试卷。

后来在朱元璋盛怒之下,这位状元也被同样株连,最后被车裂而死。

此时距离他被评为状元,其实才仅仅只过去了二十多天而已。

纵观历史上的七百多位状元,大多数状元基本上都可以身居高位,但对历史产生重大影响的,则少之又少。

而状元当中,最后混得比较一般的,也不是一个两个。

所以,对于古代社会来说,状元是一项极高的荣誉。

进入官场之后,可以成为一个人的强力buff,但最后能取得什么样的成绩,官做到多高的位置,还是得看本人的能力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

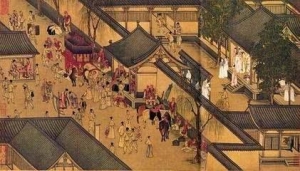

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古时候最早的监狱长什么样?

在史前时期,对于战败方的人,胜利方处理的方式很残忍,要么直接杀掉,要么用来活祭,很难善待他们。

据后世史料记载,战败之后,不但杀了他,而且把他的皮剥下来崩在鼓上,还经常敲击,发出雷鸣般的声音。

那么,对于那些一时不能杀死的人犯人或者奴隶来说,怎么处理呢? 自然是要关押起来,关押的地方就是牢。

所谓牢,原本是拴着牛羊的地方,可见当时的犯人或者奴隶是被当做牛羊来处理的,也需要捆绑起来。

实际上,牢是在才出现,在商朝之前,牢狱的雏形是“丛棘”。

众所周知,夏商时期,中国刚进入文明社会没多久,生产力还很低下,人口也很少,连铜制工具都还是稀有物品,夏后商后所居住的宫殿也不过是茅草房。

所以当时的国家没有足够的条件,去建造壁垒森严的监狱。

故而,为了处理战俘和罪犯,人们只能用非常简易、粗陋的丛棘,来关押这些人。

丛棘,是我国古代最早的监狱形态,严格来说还算不上监狱。

所谓棘,就是荆棘。

荆棘是一种野生植物,也叫“酸枣”,这种植物最大的特点就是枝上有很多长长的尖刺。

秋季以后,枝干老化,荆棘上面的尖刺会变得更硬,堪比铁钉,锐利异常。

所以常用来鞭打犯人,古人为表自己道歉的诚意,还常常,就是身上背着荆棘条,希望别人来鞭打自己。

荆棘极易伤人,后世许多武器也是模仿其而来,比如狼牙棒,流星锤等等。

为了防止战俘和罪犯逃跑,人们就从山上砍来很多荆棘,编织成墙,围成一圈,然后把这些人手脚捆着,丢在里面。

荆棘枝丛稠密,刺儿多、又很坚硬尖,用荆棘围成的地方,猫不能钻,狗不能入,鸟儿也不敢落在上面,更不用说人。

所以用荆棘丛来关押战俘和犯人,十分安全,根本不需要再派人监视。

这就是史书上所说的“系用徽墨,置于丛棘”。

后世的牢房虽然不再使用荆棘,但却还保留着荆棘的影子。

时,关押死囚犯的监狱上面,就会有铁丝网,铁丝网上面有许多锋利的铁丝头,密密麻麻,直如铁制“荆棘”。

这些铁荆棘的作用,就是防止犯人越狱。

这种铁荆棘至今仍有,可见丛棘的历史悠久。

随机文章商朝的尧是被哪个女人迷昏头的?夏朝以前的官职制度是什么样的?楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)揭秘打哈欠为什么会传染,受到信息暗示/跟随大众一起打哈欠水星和金星哪个温度高,金星水星表面温度是多少(金星温度更高)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!