推出午门问斩是真的吗 古时候的午门是用来砍头的地方吗

【千问解读】

不管忠臣奸臣,只要触了逆鳞,影视剧中的一声令下,这个人物就基本算领便当了。

命好的得了特赦令,就会在问斩之时,砍刀将近头颅之际,得到一句“”。

在这些桥段的熏陶下,我们理所当然认为,午门是一个用来斩人头的地方。

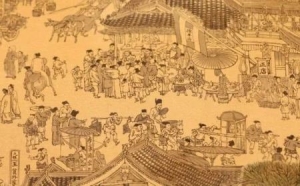

但事实上真的是这样吗? 午门位于紫禁城的南北轴线,因为居中向阳,位当子午,所以得名午门。

而且,午门是紫禁城的正门,试问哪有人会在自家门口杀人呢?这太不吉利。

所以午门并非是一个用来斩首的地方。

那么问斩行刑这些伴随着血光之灾的事情,是怎么在迷信封建的王朝统治里,跟紫禁城正门扯上关系的呢? 一、廷杖致死,杀人如麻的们 这要从太祖皇帝说起。

开始就有廷杖的刑罚制度,但是从明代开始才将这种刑罚“发扬光大”。

朱元璋一开始用廷杖来羞辱和惩罚那些触了他逆鳞的臣子,警告他们自己才是天王老子,要懂得适时闭嘴。

有聪明的大臣,上朝前为了防止自己今天屁股受灾受难,就在屁股上塞棉花,这样进谏的时候底气能足一点,不怕挨打。

那时候的廷杖也就是象征性打一打,不会真的把人打死。

直到朱元璋直接将作威作福的开国元勋朱亮祖鞭死了,廷杖致死才开始在明代出现。

到了时期,他任用宦官当道,就开始在午门廷杖百官了。

当时朱厚照想去江南看美女,结果被文武百官反对,朱厚照一气之下,将满朝文武146号人全拉到午门廷杖。

那时候监督的是厂公,而实行的就是孔武有力的,廷杖完不死也要去掉半条命。

而且他们还自创了一套暗号,锦衣卫打人的时候会先看看的脚底,如果脚底分开,则不能打死。

如果脚底闭合,则打到他不能再活。

所以朱厚照这么一打,146号有头有脸的大人物,当场死了11人。

朱厚照这个先河一开,在午门行廷杖致人死的例子,也就多了起来。

到了的时候,就更离谱了。

朱厚熜并非是名正言顺的皇位继承人,只是因为朱厚照死了之后没嗣,所以只能让作为表弟的朱厚熜继位了。

结果朱厚熜一继位就飘了,想封自己的父亲为太上皇。

这种一人得道的美事,自然不可能出现在当朝皇帝身上。

满朝文武皆下跪进谏:皇上,万万不可啊! 但是朱厚熜没有听进去,他只想要自己的父亲成为万人敬仰的太上皇,以此彰显自己的权力。

于是就将文武百官拉到午门廷杖,这次打死了17号大人物。

因着这两位天王老子带的头,从此在百姓心中,午门就成了一个被廷杖的地方了。

一提到午门,大家想的不是这是紫禁城的正门,而是觉得这个地方就是让人廷杖致死的地方。

二、辕门斩首,不是午门 至于“推出午门斩首”这句话,其实是个错误。

一开始源自于“推出辕门之外斩首示众”。

辕门是古代的军营之门,古代行军实在艰苦,若军令不严,管理士兵更是难上加难。

所以一旦有士兵犯法,就要斩首,以儆效尤。

而且如果在军营大门斩首,势必引来许多士兵观看,起到震慑的作用,让士兵们永不敢再犯。

因着这句话,再加上午门留给别人廷杖致死的坏印象,所以辗转演变之间,就出现了“推出午门斩首”。

包括在后世的很多话本或影视剧里,都会出现这句话,但很多时候时机也不对。

比如有些、抑或是明代之前的电视剧,都会出现这句台词。

这其实是个错误,因为午门是明代永乐十八年才建的。

唐宋这样的朝代,不存在午门的说法。

而且即使是明代,也不会在午门斩首。

斩首这种污秽见血之事,还是要拉到这种杀人法场的。

所以午门到底是干嘛用的呢?其实午门的用处还是很多的,不过左右离不开“门面”二字。

午门原本就是威严和雄伟的象征,所以午门的正门平时都只有皇帝本人有权利出入。

而皇帝迎娶母仪天下的皇后时,也允许皇后过一次。

再来是考试中,前三甲名单公布后,也有资格从午门正门出入。

而其他文武百官或宗室王孙,都只能从午门的侧门过,可见午门是多么尊贵的天子象征了。

三、午门真正作用:天子门面 除此之外,皇帝立诏的时候,就是在午门。

午门高将近38米,皇帝高高坐上自家的门口,俯瞰门下文武百官,宛如蝼蚁。

在这里颁布重要诏书,其实是很光彩很给自己长脸的事情。

还有各种礼节,其实也离不开午门这个地方。

逢年过节皇帝要向臣子赐下各种食物,比如节赐个凉糕,到了重阳节又赐个花糕,地点都会选在午门。

而到了举行典礼的时候,皇帝为了表现自己的威严,也会在午门陈设能表现自己九五至尊的仪仗,没有比这种动动手动动脚就能震慑百官的方式更简单的了。

颁布历书这样的重要时刻,首选依然还是午门。

历书大概相当于如今的日历,是皇帝委派钦天监编写,最终传授给全国百姓的。

历书综合了年月日、节气和纪念日等重要数据,对农业的生产和百姓的日常生活都有重大的指导意义,算是一本“生存指南”了。

皇帝选择每年腊月初一,在午门颁布对百姓极为重要的历书,这个典礼就叫颁朔典礼。

除此之外,午门还有一个“耍帅”作用。

古代打赢了战争之后,皇帝都一定要在午门上面等候自己的军队凯旋。

将军将战俘千里迢迢从军事重地运到午门下,皇帝隔着38米的高墙远远看上一眼,摆摆手让身边的宦官念嘉奖的诏书。

这是所有皇帝都喜欢的典礼,叫献俘礼。

由此可见,午门算是一个体现天子威严的舞台,由着这些九五至尊在台上彰显赫气,以待门下的众臣俯瞰瞻仰。

如果天子一定要选一个东西作为门面的话,那么比起龙椅,午门则是一个更好的象征。

只是有些帝王拿它来廷杖大臣,而有些皇帝拿它来办献俘礼罢了。

参考资料:《紫禁城午门的“秘密档案”》,张威 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

天下霸唱有没有新作品,天下霸唱推出新作

喜爱传统武侠小说的读者,可从这部新作中获得耳目一新的阅读体验。

天下霸唱是一位极具开创力的写作者,其写作创造力和开拓意识令人惊叹,他的《鬼吹灯》系列开创了盗墓惊险类小说之先河。

新作《大耍儿(1—4卷)》是其耗时5年的精心之作,讲述主角少年墨斗,因不甘被校门口“站点儿的”白白欺压,与性格各异的兄弟们携手共进,逐步在大时代拼搏出了一片属于自己的立足之地,最后蜕变为一代风云人物的故事。

据介绍,该书同样也是一部开创性作品,作者用一连串令人目不暇接的故事,写出了只有上世纪末的中国大地才能孕育的城市武侠江湖,幽默、生猛、热血,一群少年的狂野青春,澎湃激荡的英雄梦想,洋溢着充满活力的人情世故。

据悉,该书故事惊心动魄,人物精彩纷呈,作者驾驭超长篇架构的优秀能力,为读者提供了沉浸式的阅读体验,可谓“一旦展卷,再难释手”。

中国作家协会副主席李敬泽认为,这是“一部有文学野心的书,天下霸唱以他的方式,确认着四十年来天津青年与时代、与中国大地的联系,探索建立理想生活的路径,其精神气质与武侠小说的磊落正义一脉相承。

既是热血的,也是感伤的;既是反讽的,也是重构的。

” 《繁花》作者、茅盾文学奖得主金宇澄则认为:“天下霸唱用说书人讲故事的方法表现了他眼中的复杂世相,既有博人解颐的包袱、市井的话口,又有对命运的苍劲讲述,是一部亦庄亦谐、且俗且雅的当代话本体长篇小说。

” 此外,这部新作特邀著名连环画家庞先健、朱双海绘制了19幅插图,并由90后新锐获奖设计师山川操刀设计,既体现了该书在传统创新之间游走的特点,又以白描方式还原了1980-1990年代城市风情和小说场景。

(原标题《天下霸唱推出新作!《大耍儿(1—4卷)》展现城市武侠江湖》)

大明朝忠臣蒋钦之死:只因弹劾刘瑾被杖毙午门

大凡圣旨传诏、凯旋献俘、新历颁布等重大活动都在这里举行。

据说午门斩首是假,廷杖是真,如果皇上看谁不顺眼了,即使是的重臣,难免要尝一尝廷杖之苦。

有史家统计,遭廷杖的官宦达500之众,那些抗击打力弱的、被政敌指使校尉往死里打的,致残算幸运,致死也不鲜见,而御史就是杖毙午门的冤魂之一。

明弘治九年(1496),38岁的蒋钦参加了殿试“国考”,大抵给祖宗烧了高香,虽无缘从午门正门风光一回,但入了三甲,赐了进士。

蒋钦出仕即在“政法系统”,先任卫辉推官,相当于基层法院院长兼审计局局长,后任南京御史,相当于中央驻地方的纪委监察特派员。

也许当时选拔干部没多少条条框框,也许政法干部在那时就已高配半级,反正他从地方官拔擢京官仅用了几年时间。

御史职责包括整饬政风、遏制腐败、针砭时弊、谏言立论,参谁一本,当事人极可能被“双规”、被“双开”,乃至人头落地,九族株连,威力不可谓不大。

但御史的监察对象毕竟是同僚,甚至是宗师,是同年,你若睁眼瞎别人要参你渎职,你若今天让尚书体无完肤,明天让侍郎无地自容,大后天让老儿下不了台,必然腹背受敌,,哪天风向一转,打击报复也够你喝一壶。

其实御史邀功如火中取栗,虽可逞一时之快,但奏疏这把双刃剑,一撇一捺都是在刀尖上跳舞,像蒋钦便是在正德元年(1506)弹劾时翻了船。

或曰,如果不是御史担当,蒋钦就不至于一线冲锋、赔掉性命。

刘瑾这个人,虽是宦官,论权力,乃一人之下万人之上;论财富,可谓富可敌国。

这些财富是怎么弄来的?蒋钦在奏疏里写道:“昨瑾要索天下三司官贿,人千金,甚有至五千金者。

不与则贬斥,与之则迁擢。

”收人钱财,,此乃官场潜规则,而刘瑾敛财敢于突破规则掣肘,,雁过拔毛,海绵吸水太过斯文,淫威榨油才叫痛快,升迁调任者要贿,视察归来者要贿,不求政治进步只想熬到平安退休者亦要贿,不然豢养在、西厂的特工们就要找茬重刑侍候。

一官员巡视基层后,因未筹足贿金1000两银子,不敢回京,最后跳江自尽。

刘瑾专权贪腐,朝野敢怒不敢言,而的蒋钦,誓与飞扬跋扈的刘瑾不共戴天。

但这时的刘瑾在皇帝左右,也左右皇帝,收拾一个御史易如囊中探物。

出现包藏祸心的贼臣不一定可怕,遭遇忠奸不辨的昏君最最可怕,若要推选历代昏君,武宗胜出概率可能相当于千足金含量。

据说幼时的朱厚照聪明伶俐、、尊敬师长、团结同学,大家都以为这是一代明君的好苗子。

弘治十八年(1505),他的父皇孝宗一命呜呼,年方15的朱厚照不得不辍学登基,改翌年为正德元年。

朱厚照稚气未脱,羽翼未丰,偏偏赶上青春叛逆期,既有贪玩骑射的顽劣,又存英武彰功的幻想,孝宗死不瞑目啊,咽气前专门在乾清宫托孤于大学士刘健、谢迁等大臣,说“东宫聪明,但年尚幼,好逸乐,先生辈常劝之读书,辅为贤主”。

没想到,刘健这帮大臣辅佐方案尚在腹稿阶段,刘瑾已先人一步利用朱厚照的弱点,因势利导、哄他找乐子,并轻而易举博得宠。

每到兴致处,刘瑾趁机奏事,而这时的朱厚照小朋友只顾着玩儿,哪里还记得社稷安危、臣民苦乐,一挥手让刘瑾看着办。

就这样,肆无忌惮的刘公公可以放着胆儿操控朝政、安插亲信、打击异己、搜刮钱财了。

这是一页不忍卒读的阴暗历史,刘瑾窃权逞威、如狼似虎,朱厚照荒废朝政、失察纵容。

当然皇帝也是人,大家不能苛求他不犯错,痛心疾首的是他闻过不喜、知错不改,没有认知错误的睿智,没有面壁思过的自觉,没有开门纳谏的胸怀,以致蒋钦谏言除奸时,不但未获“打黑英雄”、“反腐先锋”荣誉称号,反而招惹灭顶之灾。

或曰,如果不是皇帝昏庸,蒋钦就不至于屡谏屡挫、死而后已。

蒋钦第一次挨了30廷杖后,又上了这第二道奏折:“陛下试将臣较瑾,瑾忠乎,臣忠乎?忠与不忠,天下皆知之,陛下亦洞然知之,何仇于臣,而信任此逆贼耶?”但对一个15岁的孩子、一个被内宫“八虎”迷惑的幼主,纵忠心可鉴、以死相谏也难以感化只有符号意义的皇上,指望他幡然醒悟、铲奸除恶未免天真,再添口实、再挨廷杖可以预见。

廷杖是扒了裤子轮番打,那些细胳膊细腿的大臣无须30杖就要见阎王,而蒋钦挨了两轮30杖尚能伏在草席上写奏折,体质不可谓不扎实,这时他要审时度势、知难而退,或许能捡条老命,但他置祖灵警示于不顾,义无反顾地用第三道奏折再次换来致命的30廷杖。

或曰,如果不是有勇无谋,蒋钦就不至于过刚易折、自绝退路。

弄权者、,这类似于回光返照,因为上帝要他灭亡必先让他疯狂,邪恶的软肋就是与正义打持久战,刘瑾的下场再次印证。

正德五年(1510),右都御史杨一清等率兵平息宁夏安化王叛乱,班师回朝的路上,他与几位大臣咬好耳朵,趁献俘礼龙颜大悦之际,亮出叛乱祸起“清君侧、诛刘瑾”的铁证。

武宗已至弱冠之年,心智渐趋成熟,一看革命革到自家头上,终于震怒了。

下旨籍没刘家,珠宝金银无数,还有玉玺之类禁物,好生后怕,遂决意将其凌迟处死。

刘瑾被、食肉寝皮是罪有应得,但,蒋钦若知道此役的总策划杨一清也是御史,没准要栏杆拍遍。

时武宗少年即位,不辨忠奸、难堪重任,而刘瑾嚣张狡猾,如果韬光养晦、避其锋芒,或可伺机智取。

蒋钦之死是必然还是偶然,听着轻音乐的旁观者,左手可以漫不经心地翻看发黄书卷,右手可以地移动天平砝码。

但必然与偶然,从来就是相辅相成。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。