古时候的青楼真的大多都开在考场对面吗?

它起初所指并非妓院,而是一般比较华丽的屋

【千问解读】

它起初所指并非妓院,而是一般比较华丽的屋宇,有时作为豪门高户的代称。

《太平御览》、《》和魏晋的许多诗文中都是这样使用青楼的。

但由于华丽的屋宇与艳丽奢华的生活有关,不知不觉间,青楼的意思发生了偏指,开始与娼妓发生关联。

以后,偏指之意后来居上,青楼成了烟花之地的专指,与平康、北里、行院、章台等词相比,不过多了一点形象感,多了一丝风雅气息而已。

为什么会有青楼这种东西出现?说穿了,这是男人世界的产物,是人类进入父系社会以来的社会事实。

关于青楼的起源,古今中外有种种不同的说法,姑且放到下一篇里去分析。

青楼莺声为谁啼?妓院开在考场对门反映了生意人的精明 任何产品的成功推广,都要试销对路。

古代的青楼,招待的多是读书人,常见的称呼是“士子”。

当时的“士子”地位很高,人数也少,他们口袋里揣着的银子与诗稿,是青楼大院最好的两样通行证。

对妓院的老板来说,有银子就是大爷,是活菩萨,故而对其热情高涨;而对青楼妓女来说,她们多数是文学爱好者,因而面对满腹诗文、锦绣文章的才子,便不时秋波暗送,做做佳人会才子的美梦。

所谓“鸨儿爱钞,姐儿爱俏”,这都是青楼千古不变的真理。

旧时的考场叫贡院,尤以人才辈出、历史悠久的江南贡院为最,经历朝历代不断扩建,至清年间已形成一座占地三十余万平方米、仅考生号舍就达二万零六百四十四间,相当于3个北京的大,成为明、清两代中国最大的考场。

科举时代共产生过800多名状元,而半数以上都出自这个考场。

众多历史名人如、、等,更是由江南贡院走上历史舞台的。

在考生眼里,贡院是他们通往富贵功名的必由之路,因而,每当开科取士之年,自然引得四方士子纷至沓来。

既然考生云集,他们的吃住玩乐都要有人照应,这便给商人发财提供了机会。

许多青楼、酒楼、茶馆应运而生,贡院边上的秦淮河,也因为这些设施而变得妩媚动人,形成“桨声灯影连十里,歌女花船戏浊波”的一派繁华景象。

从古至今,关于才子与佳人的风流韵事便经久不息。

唐代士子高中后,向钟情的妓女写情诗、炫耀才华,在当时是一件雅事。

即使科考失意,士子们无奈之下,“忍把浮名,换了浅斟低唱”,此时,醇酒佳人,又成为减轻他们落榜痛苦的安慰剂。

所谓“黄金白璧买歌笑,一醉累月轻王侯”是也! 古代士子力捧青楼三大原因 秦淮风月之所以兴盛,当然与士子们的大力捧场有关。

而士子们捧场的原因大致有三: 首先,青楼为士子紧张的考试生活提供了一个舒缓的空间。

中国古代科举考试制定了严格的选拔机制,有些甚至有人身侮辱的味道。

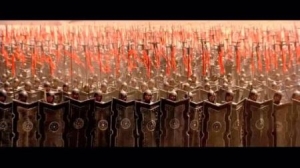

据余秋雨先生的《十万进士》里介绍,到了,已经发展到了顶峰,为防止作弊,考生们皆身披羊皮做的袍子,满眼望去白花花一片。

科场检查十分严格,有着严格的搜身。

进考场前,两列兵丁夹道搜查,头发都要打散查,衣服夹层都要摸过;盛食物和笔墨文具的是考场统一发放的竹篮,食物要切成一寸以下,使其无法夹带入场;如果一旦发现夹带,夹带人将遭受毒打,捆绑在考场前石柱上示众一月之久,并终身不得参考。

进入考场之后,考场即封号栅,须等三天考完之后方才打开。

三天之中,考生不能动弹,一切吃喝拉撒,都在两平方米左右的号房内解决。

一旦天热之际,号房内屎尿泗流,臭气熏天,在这样的环境下答题做卷,没有惊人的毅力,是很难完成的。

因而考场3天,对士子们来说不啻于蹲3天地狱,至放榜之日,他们如释重负,如获重生,到青楼潇洒便成为他们的不二选择。

中国最早的娼妓,是最早进入制度化的一种行业。

治,就设有“女闾”,女闾就是公娼--不是公家准许的窑子,而是官办的窑子。

这是中国最早的“公营企业”,开办目的,是增加国库收入。

《坚瓠集》续集里说:“治齐,置女闾七百,征其夜合之资,以充国用。

此即花粉钱之始也。

”这就是说,九合诸侯、一匡天下,经费来源,部份却是吃软饭吃来的,实在不怎么光彩。

孔夫子说没有管仲,他要(右边为任字),变成外国人了,这么推论,使中国国泰民安,身为“女闾”的人,以血肉之躯,“以充国用”,的确功不可没。

虽然她们的痛苦如何,我们一点也不知道。

管仲时代妓女的主要来源,是奴隶,就是所谓“奚”。

奚字在中,是“手持绳圈套女人”,套到女人操皮肉生涯,加入公营企业,这种妓女,就是“官妓”。

官妓的制度在中国持续极久,《吴越春秋》说“越王句践输有过寡妇于山上,使士之忧思者游之,以娱其意。

”就是官妓。

《万物原始》说“汉武始置营妓,以待军士之无妻室者。

”就是官妓。

《南史》说齐废帝“每夜辄开后堂,至营署中淫宴。

”就是官妓。

官妓的来源,主要有三: 一、罪人家属--古代的人权单位不是个人,而是家族。

一个人犯罪,常常连累到一家。

通常的公式是:男人给宰了,妻沦为官妓。

二、奴隶买卖--古代希腊罗马的奴隶,在人口比例上比中国多;但在时间持久上,比中国短。

中国买卖奴隶,有过“与牛马同栏”的大场面,人变成牛马,还有什么可说? 三、堕入风尘--是变相的一种人口买卖,只不过被买卖的,原属良家妇女。

《北里志》所谓“误陷其中,则无以自脱”,就是这一类。

因为公营,所以官方设有专门的机构。

这种机构,在先属“太常”,后属“教坊”,由“乐营”管辖。

《云溪友议》记有“乐营子女,厚给衣粮、任其外住”的一个特例,是两个信释道大官的德政,反证了当时“乐营子女”是不能外住的,官妓的没有肉体自由,是和没有人身自由一致的。

因为没有自由,所以任凭处理,前程莫问。

本来对“群盗妻子”发配为营妓的,但是行军时,发现她们,就一律给杀掉;平,北汉“献官妓百余人于宋”;胜利者意犹未足,还“夺其妇女随营”。

宋朝的官妓,从宽录取,不但把罪人家属当公娼,甚至把良家妇女“系狱候理者”(在看守所中等待判决的)都派上用场!甚至公然去抢来,逼良为娼!或者干脆诬陷良民为盗匪,以便将家属收为官窑子!更妙的是:变法时,一切都公卖,酒是其中之一。

为了卖酒,居然派妓女助售--“官卖酒用妓作乐”!《都城纪胜》书里说: “官库则东酒库、南酒库、北酒库、上酒库、库、中酒库、外库、东外库,每库皆有酒楼。

若欲美妓往官库中点花牌,其酒家人亦多隐庇推脱。

须是认识其妓,及以利委之可也。

”这就是酒家的前身。

现在中国人很难知道:酒家原来是官办的,最早的目的是推销政府造的酒,“以充国用”。

这是一位立身谨严的政治家王安石出的怪主意。

王安石本人,在别人请他吃饭以妓作陪时候,拒绝入席;但他却和管仲一样,为了“以充国用”,竟不惜油然而生“皮肉之见”,使政府大吃其软饭。

这些大政治家的举措,使人想到那句西方谚语--“伟大的人有伟大的错误”。

难乎为“妓”——以充文用 官妓演变到,有了严格的发展,《国初事迹》记明朝公娼情形说: “太祖立富乐院,令礼房王迪管领,此人熟知音律,又能作乐府。

禁文武官吏及舍人,不许入院。

只容商贾出入院内。

”这是很清楚的“公务员金字上酒家”模式。

但这种禁令有效? 《五杂俎》的记录,有了以下真相: “今时娼妓满布天下,其大都会之地,辄以千百计。

其他偏州僻邑,往往有之。

终日倚门卖笑、卖淫为活,生计至此,亦可怜矣!唐宋皆以官妓佐酒,国初犹然。

至‘’宣德初始有禁,而缙绅家居者,不论也。

故虽绝迹公庭,而常充轫(左边为牛)里干(门中干字)。

又有不隶于官,家居而卖奸者,俗谓之‘私窠子’,盖不胜数矣!”这段文献,透露了两种“家居”情况:第一种家居,是“缙绅”先生在家里叫姑娘,姑娘做应召女郎;第二种家居,是姑娘在家里接客,姑娘做陶公馆式私娼,两种家居都可逃掉政府的禁令,使官妓制度,遭到反托辣斯的抵制。

其实,明朝这种知识分子与妓女的情孽,本是渊源有自的,早在唐朝就大为流行。

唐朝知识分子以走动秦楼楚馆为正业之一,从元白到,无一例外。

在的诗里,可以看到太多太多“不饮赠官妓”“娼楼戏赠”的作品,从这些结果看,中国娼妓不但达到了“以充国用”的特殊效果,又给中国饮酒作乐的知识分子“以充文用”,风化出他们笔下的文学。

流风所及,文人几乎无一不跟娼妓饮酒作乐,写诗漫爱。

这种“饮酒作乐”的特色,本来是“酒家”与“妓女户”二合一的,到了现在,形式上已经,形而上者不能搞,形而下者不能聊,所有“玉人何处教吹箫”的时代,已经完全远去,文人的作品也就更不堪设想了! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

宋之问:才情与品行的双重镜像

他以卓越的诗歌才华,在诗坛留下了浓墨重彩的一笔;然而,其品行之瑕疵,又使得他在历史的长河中饱受争议。

本文将以宋之问的人物评价为核心,探讨其才情与品行的双重镜像。

一、才情卓越,诗坛留名 宋之问,初唐时期的著名诗人,与沈佺期并称“沈宋”,共同完成了五言、七言律诗的定型,为近体律诗的发展做出了重要贡献。

他的诗歌才华横溢,文辞华丽,自然流畅,尤其擅长五言排律的创作。

在《渡汉江》中,他以“近乡情更怯,不敢问来人”的细腻笔触,将游子归乡时的复杂心情刻画得淋漓尽致,至今仍被广为传颂。

此外,他的《》《度大庾岭》等作品,也展现了他对自然景色的敏锐捕捉和对人生哲理的深刻思考。

宋之问的诗歌不仅在当时享有盛誉,而且对后世产生了深远的影响。

他的创作实践推动了唐诗格律、音韵的规范化,为盛唐诗歌的繁荣奠定了坚实的基础。

胡应麟曾誉其为“初唐之冠”,这一评价无疑是对他诗歌才华的高度认可。

二、品行瑕疵,历史争议 然而,与宋之问卓越的诗歌才华形成鲜明对比的,是他品行上的诸多瑕疵。

他一生谄事权贵,为了个人的仕途利益,不惜出卖灵魂和尊严。

在时期,他依附于兄弟,为其代笔应诏和诗,甚至不惜为张易之捧尿壶,以博取其欢心。

这种卑躬屈膝的行为,使得他在当时就饱受非议。

更为人所不齿的是,宋之问为了争夺外甥刘希夷的诗句“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,竟不惜痛下杀手,将刘希夷残忍杀害。

这一事件不仅暴露了他贪婪、残忍的本性,也使得他在文学史上的形象大打折扣。

此外,他还曾为了加官进爵而出卖朋友,这种背信弃义的行为更是让他声名狼藉。

三、双重镜像,历史反思 宋之问的才情与品行构成了他双重镜像的人生。

一方面,他以卓越的诗歌才华在唐代诗坛留下了不朽的篇章;另一方面,他品行上的瑕疵又使得他在历史的长河中饱受争议。

这种双重镜像不仅反映了宋之问个人的复杂性,也引发了我们对历史人物评价的深刻反思。

在评价历史人物时,我们应该秉持客观、全面的态度。

既要看到他们的才华和贡献,也要正视他们的缺点和错误。

宋之问虽然才华横溢,但其品行之瑕疵却无法被忽视。

他的故事警示我们,一个人的才华和品行同样重要,只有两者兼备,才能赢得真正的尊重和敬仰。

宋之问作为唐代诗坛的杰出代表,其诗歌才华无疑值得我们肯定和传承。

然而,他品行上的瑕疵也提醒我们,在追求才华的同时,更要注重品德的修养和提升。

只有这样,我们才能在历史的长河中留下真正值得铭记的足迹。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

汪广洋与胡惟庸:明初政坛的权力天平

他们同为麾下的重臣,却在政治生涯中走出了截然不同的轨迹。

那么,在权力与地位的天平上,汪广洋与胡惟庸究竟谁“大”呢?这需要我们深入剖析他们的仕途经历、政治影响以及最终结局。

一、仕途起点与晋升轨迹 汪广洋,江苏高邮人,元末出身,通经能文,尤工诗,善隶书。

他年少时便跟随朱元璋起义反元,凭借卓越的才能和忠诚的态度,逐渐在朱元璋的阵营中崭露头角。

明朝建立后,汪广洋先后担任山东行省、陕西参政、左丞等要职,最终官拜中书省右丞相,成为朝廷中的核心人物之一。

而胡惟庸,南直隶凤阳府定远县人,早年便追随朱元璋起兵,颇受宠信。

他历任元帅府奏差、宁国知县、吉安等职,凭借精明强干的能力和善于钻营的手段,逐渐在官场中攀升。

洪武三年,胡惟庸拜中书省,洪武六年七月任右丞相,洪武十年更是进左丞相,位居百官之首。

从仕途起点和晋升轨迹来看,胡惟庸的晋升速度明显快于汪广洋,且最终达到了更高的职位。

然而,这并不意味着胡惟庸在政治上就一定比汪广洋“大”。

二、政治影响与权力斗争 汪广洋在任期间,以处理机要、屡献忠谋著称,朱元璋曾称赞其“善理繁难事务,且屡献忠策”,将他比作、。

然而,汪广洋在政治斗争中却显得颇为被动。

他多次受到、胡惟庸等人的排挤和打压,甚至一度被贬黜到地方做官。

尽管后来朱元璋又将他召回朝廷,但汪广洋在政治上的影响力已经大不如前。

相比之下,胡惟庸则是一个极具政治野心和手段的人物。

他随着权势的不断增大,日益骄横跋扈,擅自决定官员人等的生杀升降,勾结中丞涂节、御史大夫陈宁等,形成了一个庞大的政治集团。

胡惟庸不仅在中书省内独揽大权,还试图通过控制军队和司法系统来进一步巩固自己的地位。

他的这些行为无疑对明朝的政治稳定构成了严重威胁。

在权力斗争中,胡惟庸显然占据了上风。

他不仅成功地排挤了汪广洋等政敌,还一度让朱元璋对他产生了深深的忌惮。

然而,这种权力的膨胀也为胡惟庸的最终覆灭埋下了伏笔。

三、最终结局与历史评价 汪广洋的最终结局颇为凄凉。

他因受胡惟庸毒死刘基案牵连,被朱元璋赐死。

这一结局不仅反映了汪广洋在政治斗争中的失败,也暴露了明朝初年政治斗争的残酷性。

而胡惟庸的结局则更为悲惨。

他因谋反罪被朱元璋处死,并牵连了三万多人被诛杀。

这一事件不仅标志着胡惟庸政治生涯的彻底终结,也成为了明朝初年政治斗争的一个重要转折点。

朱元璋借此机会废除了丞相制度,进一步加强了中央集权。

从历史评价来看,汪广洋虽然才华横溢、忠诚可靠,但在政治斗争中却显得过于软弱和被动。

而胡惟庸虽然精明强干、野心勃勃,但他的专横跋扈和谋反行为却让他成为了历史的罪人。

四、权力天平的真正衡量 回到最初的问题:汪广洋与胡惟庸谁“大”?从职位和晋升轨迹来看,胡惟庸显然占据了上风;但从政治影响和历史评价来看,两人却。

然而,如果我们从更宏观的角度来审视这个问题,就会发现权力的大小并不仅仅取决于职位的高低或晋升的快慢,更取决于一个人对政治格局的影响力和对历程的推动作用。

在这个意义上,汪广洋和胡惟庸都无法被简单地定义为“大”或“小”。

他们都是明朝初年政治舞台上的重要人物,他们的仕途经历、政治影响以及最终结局都为我们提供了宝贵的历史教训和深刻的示。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。