晁盖心目中的接班人本来是林冲

按说,晁盖死后,除了宋江

【千问解读】

按说,晁盖死后,除了宋江,确实谁做梁山泊第一把交椅都不合适。

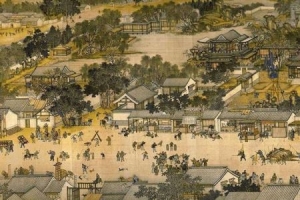

作为有“理想”、有原则的团体,梁山与其他山头有所不同:其他山头排座次几乎完全是凭武力加资历(先来后到),譬如二龙山、桃花山、清风山等。

从梁山“割命”根据地创建那天起,这里坐头把交椅的就并非武功最高的——王伦、晁盖都并非因武功第一而做的梁山泊主。

虽然梁山不曾明文规定“泊级干部”选拔标准,但这“泊主”首先要以“义”服众,凝聚力最强,却是大家共识。

“义”也意味着人缘或人脉。

当年、和们服从王伦,是因觉得老王有文化、注意多,对待能耐不大的弟兄也很温和;后来大家推举晁盖,也因晁家上山前就是绿林人的活动中心,老晁为人比较厚道,又“仗义疏财”。

但宋江上山之后,在众人心目中,似乎这位二当家论“仗义疏财”与晁大哥比有过之而无不及,文化水平和心计谋略也高于天王。

老宋还在不断带兵征讨的实战中树立威信,大家越来越觉得晁天王是个像英国女王、日本天皇和中国1980年代国家主席一样的虚位元首,甚至有点碍眼多余了。

“宋江架空晁盖”之说是地球人都知道的事情。

我们有必要研究的,是“架空”的原因或目的是什么、“架空”是如何逐步实施的、“架空”的效果或后果是什么。

应该说,在被从法场救下、铁心上梁山之前,宋江并无“架空”晁盖的想法。

直到浔阳楼醉题反诗,他还只是感叹“名又不成,功又不就”,并未确定建立功名的方式和路径。

他上梁山经过那么多反复曲折,直到只剩死路一条时,他才铁心入伙。

其间有如此多曲折反复,固然有父亲宋太公警告、阻挠的因素,但在下经细读文本发现,主要原因却在于晁盖! 大闹清风寨后,他本已决定到梁山入伙,半路上接到父亲“病故”书信使他改变行程;“奔丧”后,被押解去江州路过梁山时,、劝他入伙,他却拒绝。

这表面上看是为不违父命,深层根源却是宋江本人对上梁山选择的犹豫。

列位看官试想:宋江本是个特别有主见的人,他当初与黑道结交、收养时,不曾向父亲请示,难道他只因父亲不允其落草,就甘心等着刑期届满回乡过庄稼日子(回去后那刀笔小吏职务未必给他留着啊)?他其实主要还是顾忌上梁山后如何摆放自己的位置、如何处理与晁盖的关系:他内心明白晁盖的心计与江湖声望均不及自己,但人家毕竟先上的山,自己上山后就抢占“泊主”位置,道义上说不过去;而屈居晁盖之下、一切唯晁盖马首是瞻,他又不甘心:要知道,他第一次决定上山时还未犯死罪,他本是要借梁山这个根据地施展自己“曲线升官”的政治抱负啊!不能引领梁山未来发展方向,他上梁山何益? 大家注意:去江州路过梁山时,刘唐、吴用、确实真心相留,到山上晁盖只说要“报恩”,却未说坚决相留的话,更未提及让他坐交椅的事。

对这些,宋江绝不似当年初到梁山的晁天王,全然看不出现任“泊主”王伦的眉眼高低。

聪明的他很理解晁大哥矛盾的心理:见到晁盖前,他先是对晁盖心腹刘唐表示宁肯自杀也不留在山上,继而见到吴用,又以“国家法度”为由不准对方为他开枷——其实,他要真的那么在意“国家法度”,就不至于结交专门破坏“法度”的匪盗了。

他觉得吴用是最早与晁盖在一起的人,又是“”,如果说心直口快的刘唐是真心想留,这吴教授怕是来试探的——老吴是火并旧“泊主”的幕后导演,是最懂“后来居上”的道理的人啊。

他这时认为老吴对他的探问就像阿庆嫂对胡司令的探问,最怕一句“这次来了就不走了”。

一看宋江急于表白不会留下,吴用心领神会。

且看吴宋二人对话: 吴学究笑道:“我知兄长的意了。

这个容易,只不留兄长在山寨便了。

晁头领多时不曾得与仁兄相会,今次也正要和兄长说几句心腹的话,略请到山寨少叙片时,便送登程。

” 宋江听了道:“只有先生便知道宋江的意。

” “宋江的意”其实就是怕惹晁大哥猜疑或尴尬。

估计这时的吴用已看出宋江比晁盖更有领袖才能、更适合当“泊主”。

但老吴毕竟是晁天王旧相识,无论如何不能再导演“火并”一幕:晁盖毕竟不是失去人心的王伦,宋江与晁盖又是。

见了晁盖,宋江再次当面表示“不敢久住”,晁盖也:“直如此忙,且请少坐。

”(“哦,真的这么忙啊?那么坐会儿再走!”)其实,谁都明白,一个在押犯人,有什么可忙啊! 当然,晁宋二人还是又客套了几句,客套得也很显真诚,宋江甚至“”。

第二天宋江就义无反顾地离开了。

又一个值得注意的地方是:宋江走时,吴用和花荣“直送过渡,到大路二十里外”。

按说晁盖与宋江结识最早,吴用等人还是晁盖引见结识宋江的,送得最远的不是晁盖,却是吴、花。

花荣是宋江的人,自不必说,吴用非要送得与花荣一样远,这就表示了某种意思。

晁盖与众头领一起送下山来,本也够意思了,吴用特意要送得远于晁盖。

这从常理讲也有的说:晁盖贵为第一把手,理当有些架子。

可晁盖要是有宋江或那种收买人心的想法,就会送了又送,执手洒泪而别了。

估计宋江一走,晁盖的感觉是。

宋江没威胁自己的头把交椅位置,使得晁盖心里感激宋江的想法又占了上风。

所以,听说宋江犯了死罪后,晁天王是真的着急,想马上去救:人家当年可是“担着血海也似干系”救自己的啊! 被从江州法场救下后,宋江除了入伙,已无别的选择。

一决定入伙,他就开始实施自己曾有过预谋的要实际指挥梁山人马的计划。

而要实施这一计划,不能通过向晁盖公开夺权的办法:那样失去了道义上的正当性,起码会失去一部分人心,即使跟着自己走的人占多数,也会造成梁山队伍的分裂。

那么,他的唯一办法就是“架空”晁盖,逐步使其成为虚君或傀儡。

宋江正式入伙后的第一个行动是“智取无为军”。

这一军事行动可谓一箭三雕:既报了仇,又试验并向众人展示了自己的军事指挥能力,同时走出“架空”晁盖的第一步。

宋江被救下后,先是表示感谢大家相救,说“今日之恩深于沧海,如何报答得众位?”但紧接着又向大家提出要求,让大家连续作战,“再做个天大人情”,去打无为军,为自己报仇。

你看老宋多会说话!向大家提要求前先表示知情感恩。

这时其实大家已很疲劳了,晁盖就对此表示异议,建议先回梁山,聚起大队人马再来。

此处这晁盖确实显出见识平庸:从山东到江西路途遥远,回去再来绝不可行。

再请列位看官注意一个细节:宋江提出军事行动设想时,不是先和晁盖开小会私下商量,而是直接向众人发话!这一是测试自己的号召力,二是在众人面前显示晁盖才能不及自己。

花荣马上表态对宋江建议表示支持。

这次行动吴用不在身边,全凭宋江做主谋划,晁盖已显示出其作用的无足轻重。

碎割黄文炳报了仇后,宋江马上开始组织自己的人马。

此处作者用了叙事学所谓“外聚焦”的方式,不写宋江内心真正想法,而只从旁观角度写其行为和语言: 只见宋江先跪在地下…… 各位看官小伙伴们见此一跪,大概与众头领一样有些惊讶。

众头领条件反射地也都跪下了:他们知道宋大哥有要紧话说。

原来宋江是动员大家一起入伙!这位动员“参军”的“政委”开始了使用自己独特的“跪拜”方式向大家提要求。

晁盖再厚道迟钝,也看出些事来。

回到梁山,他感到“交椅”问题不能回避了,“便请宋江为山寨之主,坐第一把交椅”。

宋江当然真心推辞。

但请大家注意:晁盖谦让时提出的理由,是宋江对山寨有恩(而这恩在劫法场、打无为军时其实已报了);宋江推辞的理由,先是“哥哥原是山寨之主”,再是“论年齿,兄长也大十岁”,二人均不谈“才”与“德”的条件。

安顿下来后,宋江再次提出回家接老父的申请,而他提此申请仍然不是向晁盖个人,而是“酒席上宋江起身对众头领说道”。

晁盖派人接来宋太公,宋江也是说“皆赖众兄弟之力也”而不单独感谢天王。

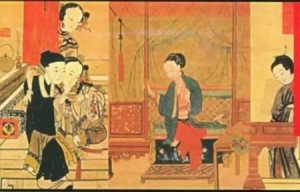

相比之下,晁盖过于鲠直,只讲原则,不懂人心:来投,提及偷鸡之事,他觉得“连累我等受辱”,命将二人斩首,还是宋江劝住,并对杨、石二人加以抚慰。

假如晁宋闹矛盾,这新来的二位如何站队不言自明。

接下来,不仅打祝家庄、打高唐州、破连环马、打青州、华州这等重大战斗宋江是前敌总指挥,就连逼降,和吴用、打的也是“宋公明”旗号,不提晁天王。

晁盖终于耐不住寂寞,执意亲征曾头市,不幸中毒箭不治身亡。

宋江刚上山时,晁盖礼让其坐头把交椅;而等宋江真正显示了其头把交椅的实力时,晁盖却已暗自决定:不让他接班!晁盖执意亲征,其实就是因看到自己的权力被架空、头把交椅位置面临严重威胁而做出的抗争。

他对宋江这时是既佩服又嫉妒。

临终时对接班人的安排,也许有病重糊涂的因素,也许是嫉妒一面占了上风:看你处心积虑、绞尽脑汁想得这个位置,俺老晁偏不让你如愿!他知道宋江本事捉不住史文恭,就提出遴选接班人的这么一个唯一条件。

那时还在其大名府家中过大财主的幸福生活,晁盖不能预见后来捉住史文恭的会是卢员外。

梁山上有捉史文恭实力的,有林冲、、、行者、青面兽等人。

而这几人中,晁盖与林冲相交最久,也理应最深:是林冲帮晁盖除掉王伦,不只让老晁有了,还推他坐了头把交椅;他深知林冲为人正派,没有个人野心,而讨厌了个人野心的他,大概这时就喜欢没野心的人。

所以,我们有理由推测,晁盖此时心目中的接班人是林冲。

晁盖哪里懂得,要坐头把交椅,仅靠高超的武艺哪里够! 宋江确实绝顶聪明!晁盖死后,他表面上搞“一个凡是”,尊重晁盖遗嘱,但立马将“聚义厅”改为“忠义堂”,使梁山队伍有了政治目标,着手实现自己申请招安、曲线救国先的既定方略。

他引进卢俊义,就是为使天王遗嘱无法实现:卢俊义在梁山没有根底、没有人脉,却又有捉住史文恭的能力。

这样,大家就都会看出天王遗嘱的不可行,他坐头把交椅就显得合法合理;他永久供奉天王灵位,又显得有情有义。

内心终于晁盖的铁杆“炒粉”,也没有话说。

聪明人做事就是各方照顾的周到,使大家都有面子。

随机文章当家作主欧门尼德斯Eumenides简介盘点百度不能搜的十件事,超重口味挑战你的忍耐极限(千万别手贱)长江是怎么形成的,长江是自然形成的吗(亿万年前地壳运动形成)九大行星按大小顺序排列是什么,木星最大冥王星最小/地球排第五迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

孤舟浮江,诗心映世:马周诗句中的寒微之志与家国情怀

这位以政论文章闻名史册的能臣,仅存的两首诗作却成为解读其精神世界的密钥,在山水意象与人生哲思间,勾勒出初唐知识分子的精神图谱。

一、孤舟映日:寒微境遇中的诗意突围 《凌朝浮江旅思》开篇 太清上初日,春水送孤舟 ,以晨曦初照、孤舟漂流的意象,构建出极具画面感的羁旅图景。

这种 孤舟 意象并非简单的写景,而是马周早年困顿生活的隐喻——他出身清河茌平寒门,少孤贫而好学,精研《》《春秋》却久困场屋。

诗中 山远疑无树,潮平似不流 的视觉错位,恰似其怀才不遇的生存困境:远山隐于雾霭,暗喻仕途渺茫;潮水看似凝滞,实则暗涌流动,隐喻着诗人内心对机遇的渴望。

这种寒微书写在 岸花开且落,江鸟没还浮 中达到极致。

花开花落的瞬间轮回,与江鸟沉浮的动态捕捉,既是对自然规律的观察,更是对人生无常的哲思。

北宋张耒在《马周》诗中 布衣落魄来新丰 的描述,恰与此诗的孤寂意境形成互文,共同勾勒出寒门士子在盛世中的精神困境。

二、邓林栖枝:知识分子的精神突围 马周现存另一残句 何惜邓林树,不借一枝栖 ,虽仅十字却振聋发聩。

此句化用《·逍遥游》 鹪鹩巢于深林,不过一枝 的典故,却翻转出新的意蕴:当邓林(神话中昆仑山神木)般的机遇近在咫尺,诗人却选择 不借 的傲骨。

这种选择绝非消极避世,而是知识分子在专制体制下的精神突围——贞观十一年,他以《陈时政疏》直谏唐太宗 积德累业,恩结人心 ,展现出比借枝栖息更深远的政治抱负。

这种精神特质在《凌朝浮江旅思》的结尾 羁望伤千里,长歌遣四愁 中得到升华。

面对千里羁旅的哀愁,诗人选择以诗长歌消解,而非攀附权贵。

这种 不借枝栖 的独立人格,与同时代 无人信高洁,谁为表予心 的悲愤形成对照,更显其超然物外的精神境界。

三、政论诗心:双重文本中的士人担当 马周的诗歌与其政论文本构成奇妙的互文关系。

在《陈时政疏》中,他痛陈 百姓承丧乱之后,比于隋时才十分之一,而供官徭役道路相继 ,这种以民为本的忧思,与《凌朝浮江旅思》中 羁望伤千里 的悲悯一脉相承。

其政论文 自古明王圣主虽因人设教,宽猛随时,而大要以节俭于身、恩加于人二者是务 的论述,恰可视为 长歌遣四愁 的另一种表达——将个人愁绪升华为家国担当。

这种双重文本的创作特征,在初唐文人中颇具代表性。

马周既能在《请劝赏疏》中提出 劝农务本 的具体政策,又能在诗中保持 岸花开且落 的审美距离,这种 入世 与 出世 的平衡,使其成为研究唐代文人精神世界的典型样本。

四、历史回响:寒微之志的永恒示 马周诗句在后世文人中引发持续共鸣。

行到水穷处,坐看云起时 的禅意,与 潮平似不流 的静观哲学遥相呼应; 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴 的超脱,暗合 长歌遣四愁 的精神境界。

这种跨时空的共鸣,源于寒微文人共通的生存体验——在时代洪流中保持精神独立,在困顿境遇里坚守理想主义。

在当代语境下,马周诗句的价值更显珍贵。

当现代人面对 内卷 困境时, 何惜邓林树,不借一枝栖 的傲骨,为知识分子提供了精神坐标;当社会焦虑蔓延时, 岸花开且落 的哲学思考,为浮躁心灵注入清凉剂。

这种超越时空的精神力量,正是经典诗歌永恒魅力的最好证明。

从孤舟漂流的寒微书生到位极人臣的贞观,马周的人生轨迹恰似其诗句的双重变奏——既有 春水送孤舟 的凄清,亦有 一语君王见胸臆 的豪迈。

他的诗句不仅是个人命运的文学注脚,更是初唐知识分子精神世界的镜像。

当我们在苏州河畔诵读 太清上初日 时,听到的不仅是千年前的江涛拍岸,更是一个时代寒微之士的灵魂回响。

这种跨越时空的精神对话,或许正是诗歌给予文明最珍贵的礼物。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

魏丑夫:战国权力漩涡中的男宠与人性博弈

魏丑夫作为中国历史上首位被明确记载的男宠,其人生轨迹与秦的政治生涯深度捆绑,在历史长河中留下了耐人寻味的印记。

一、身份谜团:从市井到宫廷的逆袭 魏丑夫的出身始终笼罩在历史迷雾中。

据《》记载,他可能是流亡贵族后裔,或仅为咸阳城中的落魄书生。

一种广为流传的说法是,其因长相酷似宣太后年轻时的初恋情人,被作为政治工具献入宫廷。

这种 替身文学 的设定,既符合战国时期宫廷斗争的残酷逻辑,也暗合宣太后对情感慰藉的深层需求。

在执政晚期,魏丑夫以 侍从 身份进入宫廷,凭借精通音律与善解人意的特质,迅速获得太后宠信。

其从市井到宫廷的跃升,既得益于个人才貌,更折射出战国时期贵族阶层对男性美色的特殊审美——不同于后世对男宠的贬低,战国贵族更看重其文化素养与情感共鸣能力。

二、权力棋局:男宠与太后的共生关系 魏丑夫与宣太后的关系远非简单的情感依赖。

在秦昭襄王早期,宣太后通过 四贵 (、、公子悝、公子芾)掌控朝政,魏丑夫作为 隐形第五人 ,实则扮演着权力缓冲器的角色。

他既不参与核心决策,又能通过情感纽带消解太后的政治焦虑,这种微妙的平衡使其在宫廷斗争中得以自保。

宣太后对魏丑夫的宠爱达到何种程度?史载其晚年将私库钥匙交予魏丑夫保管,甚至允许其参与部分外交礼仪。

这种超越常规的信任,既源于太后对青春情感的追忆,也包含着对权力延续的隐喻——当魏丑夫穿着象征秦国最高礼制的玄端服侍奉太后时,其身份已悄然从男宠转向权力符号的具象化载体。

三、生死博弈:殉葬风波中的政治智慧 秦昭襄王四十二年(前265年),宣太后病危时下令 以魏子为殉 ,将这段关系推向生死考验。

这道殉葬令背后,实则暗含三重政治逻辑:对魏丑夫过度干预政务的警告、对先王的赎罪仪式,以及通过极端手段巩固太后权威。

魏丑夫的绝地反击堪称经典政治博弈。

他通过谋士提出 人死无知 与 先王积怒 的双层逻辑,既利用战国时期流行的无神论思想动摇太后决心,又以孝道伦理迫使太后让步。

这场对话本质上是新兴思想与传统的交锋,庸芮 若死者有知,先王积怒久矣 的诘问,实则暗示宣太后若执意殉葬,将动摇秦国 以孝治天下 的立国根基。

四、历史镜像:男宠现象的文化透视 魏丑夫现象绝非孤例。

将之与同时期与的组合对比,可见战国男宠的两种典型模式:嫪毐代表政治投机型,最终因觊觎王权而覆灭;魏丑夫则代表情感依附型,通过精准把握权力边界得以善终。

这种差异折射出战国时期贵族对男宠的双重期待——既是情感寄托,更是权力游戏的参与者。

从文化史视角审视,魏丑夫的存在挑战了传统性别秩序。

在男权主导的战国社会,宣太后公开豢养男宠并赋予其政治影响力,实则是女性统治者对性别压迫的隐性反抗。

这种 以男宠制衡男权 的策略,与后世设置 控鹤监 有着异曲同工之妙。

五、余音绕梁:历史评价的维度重构 后世对魏丑夫的评价长期陷入道德批判的窠臼,但若置于战国历史语境中重新审视,其存在价值远超 男宠 标签。

他既是宣太后情感世界的投射载体,也是秦国权力结构的润滑剂,更是研究战国性别史与政治文化的重要标本。

在坑出土的青铜水禽坑中,学家发现多具青年男性骸骨与女性贵族合葬,这种 反传统殉葬模式 或许正是宣太后-魏丑夫关系的物质遗存。

它提示我们:历史人物的价值判断需要超越简单的善恶二元论,转而关注其在特定历史条件下的行为逻辑与文化意义。

魏丑夫的人生轨迹,恰似战国权力棋局中的一枚特殊棋子。

他既无法掌控自己的命运,又在不经意间改写了历史走向。

当后世学者在竹简残片中拼凑其人生碎片时,看到的不仅是一个男宠的,更是一个时代对权力、情感与生死命题的终极叩问。

这种跨越两千五百年的对话,或许正是历史研究最迷人的魅力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。