古时候卖炭翁比卖炭翁更有价值 最后为什么没有流传下来

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

笔下的卖炭翁,是社会最底层的人

【千问解读】

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

笔下的卖炭翁,是社会最底层的人物,无权无势,艰难营生。

朝廷官员的霸凌,宫市的腐败,无助的百姓,比比皆是。

就在 卖炭翁 的故事之前,还有比这个更为复杂惨淡的类似故事,比 卖炭翁 更有价值的 卖柴翁 ,但却不允许这个故事流传。

卖炭翁的故事 卖炭翁一天到晚都在南山里面忙活,无冬无夏,忙着砍柴,忙着烧炭,忙着赶集。

日复一日,,卖炭翁的头发逐渐斑白,脸上好似总也洗不干净似的,都是黑漆漆的烟灰。

身上的布衣裳洗得发白,已经打满了补丁。

两只黝黑的大手布满老茧,粗糙得和深山里的柴火没有什么两样。

如此辛勤踏实的老翁,卖炭的钱也只够用来换取身上几件丁薄的衣服和一些果腹的食物而已。

年关将近,鹅毛般的大雪下了将近一夜,城外墙头上的积雪已经有一尺多高了。

天刚灰蒙微微亮的时候,卖炭翁便如往常一般驾着炭车,轧着冰路去街市赶集了,只盼着这车炭能卖个好价钱,安安心心地过个好年。

卖炭翁衣衫褴褛,一路迎着寒冷逆风而上,一边瑟瑟发抖地叫卖着自己的炭火。

风雪很大,卖炭翁的叫卖声已经被淹没在风中了。

我冷一点不要紧,只盼着这风雪再大一点,天气再冷一点,那样我的炭才能值多点钱啊。

日头渐移,太阳已经升到很高的地方。

牛走累了,人也饿了,卖炭翁便在集市边的泥地上休息一会儿,心里仍在担忧着自己的这车炭还能卖多少钱。

不久一会儿,两位骑着的风驰而来,手里拿着皇帝的文书和手令,自称是皇宫里的采办太监和管事,奉皇帝之命来买炭火,说着便要拉着这车炭往皇宫的方向那边去。

这一车的炭整整一千多斤啊,卖炭翁舍不得,这可是自己养家糊口的宝贝。

太监们硬要把这车炭拉着走,卖炭翁又急又气,可这也无可奈何啊,卖炭翁又能拿他们怎么办呢?只见太监们拿来半匹红纱和一丈绫,随手往牛头上一挂, 够了够了,这些便是买你这车炭的钱了。

在狼出虎没、荒无人烟的深山中,卖炭翁披星戴月伐出的这千斤炭火,每一斤都是他的心血,凝聚着对生活的殷殷盼望。

没了这车炭,卖炭翁就要挨饿受冻,或挺不过这个寒冷的冬季。

身上衣裳口中食,他将将指望着这车炭火卖个好价钱。

天气寒冷,老翁身上只穿了单衣,却巴望着天气再冷一点,天气回暖的时候,老翁的炭火便不值钱了。

宫使蛮横无理,将卖炭翁的期望狠狠打碎。

白居易寥寥几笔,卖炭翁成了底层小人物的最佳代言人。

可就算受了这委屈,一个低下卑微的老百姓,又能找谁去诉说呢? 卖柴翁的故事 卖炭翁的故事我们耳熟能详,卖柴翁的故事却鲜为人知了。

比 卖炭翁 更有价值的 卖柴翁 ,皇帝却不允许这个故事广为流传。

这个故事是由记载的,主人公是一个卖柴的老翁。

就在卖柴翁故事发生的多年以前,仍是在这个熙熙攘攘的宫市上。

晨曦初照,天气颇为晴朗,卖柴翁起了个大早,赶着毛驴,拉了一大车柴去赶集了。

今天天气这么好,柴火要是卖完了我也能早点回家。

刚把车停在路边,不一会儿就过来几个朝廷里的采办人员。

这些人围着柴火看了几回,对卖柴翁说: 我们看你这车柴都挺不错的,我们全都要了。

卖柴翁,心里还盘算着, 今天运气真是太好了!这刚出来就有生意,还是朝廷里的大生意,等会儿回家的时候我得打壶酒,回去好好庆祝一下。

卖柴翁的美梦还没做完,只见朝廷的采办从怀里掏出几尺绢来,随手扔给了老翁, 就这么办吧,拿了这绢你就走,这柴我们都要了。

卖柴翁惊慌失措, 我这车柴的价钱可远远不止你这几尺绢呢! 事情若只如此,那就是另一个 卖炭翁 的故事了。

朝廷采办绕着驴车走了几圈, 这柴太多了,我们几个人一时也搬不完。

这样吧,你这驴车得借给我们用一下,等我们用完了再还给你。

卖柴翁一听要他的驴车,便迅速警惕了起来,估摸着自己这驴车最后也会被他们给诓了去。

卖柴翁越想越怕,便把刚得的几尺绢还给朝廷采办, 各位大人,这柴我不卖了,你们另寻他处去吧。

朝廷的人一听,顿时火气就上来了,这买卖都成交了哪里还有反悔的道理?说什么都不管用,便拉着驴车要走。

卖柴翁气急不过,把心一横, 这驴车是我全部的身家性命,没了这驴车我也活不下去了,干脆和你们拼了。

说着便和这几个朝廷命官打了起来。

这事直接惊动了皇上。

爱民如子,了解事情的始末以后,便把这位卖柴翁请到宫里,赏了他十匹上等的绢,表彰他不畏强权,并把他的驴车也一并归还了回去。

百姓之苦 曾有官员上书皇帝,朝廷的采办太过腐败,有损皇家形象,望皇帝撤销掉这个职务。

皇帝思虑再三,还是驳回了大臣的请求。

直到唐德宗去世,即位的年代,贪污腐败的朝廷采办才被宣布取消。

,即位后不久,又重新动了朝廷采办的职位。

卖柴翁 的故事之后便接着有了 卖炭翁 的故事。

比 卖炭翁 更有价值的 卖柴翁 ,唐德宗为什么不允许这个故事广为流传呢? 德宗皇帝,顾名思义,这是一个德才兼备的明君。

这视民如子、秉公执法的贤明君主,好事传千里,博得了百姓的拥戴和热爱。

世人只关心皇帝爱不爱百姓,却无人了解皇帝背后是否真正为百姓谋了什么福利。

江山社稷,终是皇帝的天下。

韩愈只知 文起八代之衰 ,而白居易 听其相顾言,闻者为悲伤 忧国爱民的赤子之心,更为世人传颂赞扬。

以家为家,以国为国,以天下为天下。

白居易笔下孤苦无依的 卖炭翁 ,便这样广为人知了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

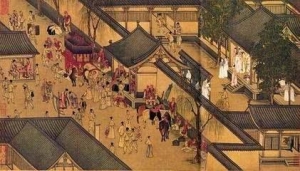

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古时候最早的监狱长什么样?

在史前时期,对于战败方的人,胜利方处理的方式很残忍,要么直接杀掉,要么用来活祭,很难善待他们。

据后世史料记载,战败之后,不但杀了他,而且把他的皮剥下来崩在鼓上,还经常敲击,发出雷鸣般的声音。

那么,对于那些一时不能杀死的人犯人或者奴隶来说,怎么处理呢? 自然是要关押起来,关押的地方就是牢。

所谓牢,原本是拴着牛羊的地方,可见当时的犯人或者奴隶是被当做牛羊来处理的,也需要捆绑起来。

实际上,牢是在才出现,在商朝之前,牢狱的雏形是“丛棘”。

众所周知,夏商时期,中国刚进入文明社会没多久,生产力还很低下,人口也很少,连铜制工具都还是稀有物品,夏后商后所居住的宫殿也不过是茅草房。

所以当时的国家没有足够的条件,去建造壁垒森严的监狱。

故而,为了处理战俘和罪犯,人们只能用非常简易、粗陋的丛棘,来关押这些人。

丛棘,是我国古代最早的监狱形态,严格来说还算不上监狱。

所谓棘,就是荆棘。

荆棘是一种野生植物,也叫“酸枣”,这种植物最大的特点就是枝上有很多长长的尖刺。

秋季以后,枝干老化,荆棘上面的尖刺会变得更硬,堪比铁钉,锐利异常。

所以常用来鞭打犯人,古人为表自己道歉的诚意,还常常,就是身上背着荆棘条,希望别人来鞭打自己。

荆棘极易伤人,后世许多武器也是模仿其而来,比如狼牙棒,流星锤等等。

为了防止战俘和罪犯逃跑,人们就从山上砍来很多荆棘,编织成墙,围成一圈,然后把这些人手脚捆着,丢在里面。

荆棘枝丛稠密,刺儿多、又很坚硬尖,用荆棘围成的地方,猫不能钻,狗不能入,鸟儿也不敢落在上面,更不用说人。

所以用荆棘丛来关押战俘和犯人,十分安全,根本不需要再派人监视。

这就是史书上所说的“系用徽墨,置于丛棘”。

后世的牢房虽然不再使用荆棘,但却还保留着荆棘的影子。

时,关押死囚犯的监狱上面,就会有铁丝网,铁丝网上面有许多锋利的铁丝头,密密麻麻,直如铁制“荆棘”。

这些铁荆棘的作用,就是防止犯人越狱。

这种铁荆棘至今仍有,可见丛棘的历史悠久。

随机文章商朝的尧是被哪个女人迷昏头的?夏朝以前的官职制度是什么样的?楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)揭秘打哈欠为什么会传染,受到信息暗示/跟随大众一起打哈欠水星和金星哪个温度高,金星水星表面温度是多少(金星温度更高)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!