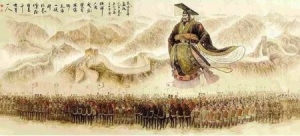

战国四大名将各有所长,战法各异,谁是第一猛将?

中国五千年历史中,时期时期是一个群雄争霸的时代,俗话说:“乱世出英雄”,既然这样,自然少不

【千问解读】

中国五千年历史中,时期时期是一个群雄争霸的时代,俗话说:“乱世出英雄”,既然这样,自然少不了征伐四方,的名将见于历史之中,其中最为有名的当属“战国四大名将”。

他们分别是秦之、;赵之、。

南朝时期,员外散骑侍郎周兴嗣奉皇命编撰《千字文》。

其中以“起翦颇牧,用军最精”来形容战国时期这四位战功赫赫的名将。

他们都是从军中最基层的军官做起,凭借自己的努力一步一步成长为秦、赵两国最为倚重的大将。

代表了战国时期实战的最高水准。

下面小编就来介绍一下这四位的丰功伟绩和赫赫战功,以及他们各所擅长的战法。

战神白起 白起之名,对于了解这段历史的人来说,都知道他不只是战神,还有杀神之称,他一生历经百战未尝一败。

白起最有名的是大军团作战和歼灭战!所谓歼灭敌军有生力量,不以攻城夺地为唯一目标,而是以歼敌有生力量作为主要目的的“歼灭战”思想,而且善于野战进攻,战必求歼,这是白起最为突出的特点。

他是战争史上运用围歼战术作战的无与伦比的统帅。

也是中国战争史上很善于打歼灭战的军事统帅之一。

我们的伟大领袖毛泽东同志在后期的的战法灵感大概源于此。

战神白起 在秦昭襄王时期,白起为秦国的开疆拓土立下不可替代的贡献,也因此死在他手下的六国将士不计其数。

据统计白起一生共歼灭六国军队约165万!白起指挥许多重要战役。

大破楚军,攻入郢都,迫使迁都,楚国从此一蹶不振。

又歼灭韩魏24万联军,彻底扫平东进之路。

长平一战一举歼灭赵军45万人,开创了中国历史上最早、规模最大的包围歼敌战先例。

大小70余战,未尝败绩,堪称“常胜将军”。

“,”之廉颇 在当时,东方以最为强盛,齐国与秦国各为东西方两强,号称齐国之强大不可撼动。

而在十六年,廉颇带领赵军长驱深入齐境,攻取阳晋,威震诸侯,一战成名,廉颇班师回朝,被封上卿,作战勇猛,善于防守反击战法。

在前期利用固守的战略成功抵御秦国。

秦国看速胜不行,便使反间计,让赵王相信秦国最担心、最害怕的是用替代廉颇。

赵王求胜心切,终于中了反间计,认为廉颇怯战,强行罢廉颇职,用赵括为将。

虽然赵括母亲力谏,指出只知的赵括不适合担此重任,但赵王不听,任用赵括为将军。

赵括代替了廉颇的职务后,完全改变了廉颇制定的战略部署,撤换了许多军官。

秦国见使用赵括为将,便暗中起用白起率兵攻赵。

大败赵括军于长平,射杀赵括,坑杀赵军四十余万。

老将廉颇 赵孝成王十五年,燕王派丞相栗腹同赵国交好,栗腹回国后向燕王提议:“赵国的壮丁都死在了长平,遗孤还没长大,可乘机进攻。

”燕王于是出动了两支军队,两千辆战车,命栗腹率军进攻鄗城,试图灭亡赵国,赵王派廉颇领兵反击,在鄗城大败燕军,杀死栗腹,俘虏了卿秦、乐闲,之后又包围了都城。

燕国割让五座城请求讲和,赵王才答应停战。

经此一战,赵王把尉文封给廉颇,封为,并任假相。

军神李牧 李牧,赵之良将也,有人说“李牧死,赵国亡”,可见李牧的军事才能之大,甚至有人称李牧为四大名将之首,因为白起的胜利是建立在秦国强大的国力之上的,而李牧在的赵国依然能屡次打败秦国入侵,甚至在公元前235年,李牧击败秦国大将恒奇,歼秦军十万,为秦国在遭受的最惨重损失。

传回国内,秦国震动。

李牧扬名内外应该是在他还是边将时,设奇计杀匈奴、破东胡、使匈奴十年不敢接近赵国边境。

后来被调到前线接棒廉颇,伐燕取武遂、方城,又两次大败秦军,抵御住了韩、魏的进攻,可以说是拯救了风雨飘摇的赵国,在战场上的综合能力自然是没话说。

李牧一开始并不是赵国的主将,只是一个小小的边境守将,负责赵国北部的燕门郡,之所以在这个位子驻扎,主要是为了防范蒙古地区的匈奴,因为地理位置比较偏远且特殊,李牧多次打败匈奴,可见其战力不俗! 李牧 此后,秦赵两国又爆发了多场战役,最终都是以秦国的失败而告终,所以李牧才被称为秦国的克星。

最后逼得秦国不得不使用反间计,赵王昏庸无能,轻易的就相信了对方的挑拨,赶忙召回李牧,但是李牧认为将在外不受军令,所以并没有回朝。

赵王见他不肯回朝,以为他真的背叛了国家,直接设计杀了他。

就此,一代名将陨落。

智将王翦 王翦使的最大功臣之一,王翦最主要的功绩是破赵国都城邯郸,消灭燕、赵;以秦国绝大部分兵力消灭楚国。

与其子王贲一并成为秦始皇兼灭六国的重要功臣。

王翦与白起不同,各有擅长,白起号称“人屠”,打仗快准狠,善于打集团战,歼灭战,野战。

但兵法有云:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

攻城之法,为不得已。

”王翦就是这样一名谋略致胜的智将,比如他用反间计杀死赵国名将李牧,他攻灭楚国时候,向秦始皇索要大量财物,以打消秦始皇对他的猜忌之心。

王翦善于打智谋之仗,利用敌人弱点,以最小代价,取得胜利。

作战之前对整个作战意图做详细谋划,不打无准备之战,,以静制动,后发制人。

无论是在灭燕国,还是攻破楚国,其战法都都不是最高明的,但确是最实用的,所以才招招制敌,最终取得胜利!堪称战国时期智将典范! 王翦剧照 战国时期,名将辈出,各有所长,各出奇谋,至于谁才是战国第一猛将?我觉得并不是战争胜利的决定因素!孙子曰:“夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。

是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。

”所以决定战争胜利的根本是政治经济的基础,秦国之所以能最终统一六国,正是由于秦国历君开明的政治和变法以来的飞速发展!最终为强秦带来了良好的军事政治基础! 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

屈突通简介 隋唐名将凌烟阁二十四功臣屈突通生平

魏丑夫:战国权力漩涡中的男宠与人性博弈

魏丑夫作为中国历史上首位被明确记载的男宠,其人生轨迹与秦的政治生涯深度捆绑,在历史长河中留下了耐人寻味的印记。

一、身份谜团:从市井到宫廷的逆袭 魏丑夫的出身始终笼罩在历史迷雾中。

据《》记载,他可能是流亡贵族后裔,或仅为咸阳城中的落魄书生。

一种广为流传的说法是,其因长相酷似宣太后年轻时的初恋情人,被作为政治工具献入宫廷。

这种 替身文学 的设定,既符合战国时期宫廷斗争的残酷逻辑,也暗合宣太后对情感慰藉的深层需求。

在执政晚期,魏丑夫以 侍从 身份进入宫廷,凭借精通音律与善解人意的特质,迅速获得太后宠信。

其从市井到宫廷的跃升,既得益于个人才貌,更折射出战国时期贵族阶层对男性美色的特殊审美——不同于后世对男宠的贬低,战国贵族更看重其文化素养与情感共鸣能力。

二、权力棋局:男宠与太后的共生关系 魏丑夫与宣太后的关系远非简单的情感依赖。

在秦昭襄王早期,宣太后通过 四贵 (、、公子悝、公子芾)掌控朝政,魏丑夫作为 隐形第五人 ,实则扮演着权力缓冲器的角色。

他既不参与核心决策,又能通过情感纽带消解太后的政治焦虑,这种微妙的平衡使其在宫廷斗争中得以自保。

宣太后对魏丑夫的宠爱达到何种程度?史载其晚年将私库钥匙交予魏丑夫保管,甚至允许其参与部分外交礼仪。

这种超越常规的信任,既源于太后对青春情感的追忆,也包含着对权力延续的隐喻——当魏丑夫穿着象征秦国最高礼制的玄端服侍奉太后时,其身份已悄然从男宠转向权力符号的具象化载体。

三、生死博弈:殉葬风波中的政治智慧 秦昭襄王四十二年(前265年),宣太后病危时下令 以魏子为殉 ,将这段关系推向生死考验。

这道殉葬令背后,实则暗含三重政治逻辑:对魏丑夫过度干预政务的警告、对先王的赎罪仪式,以及通过极端手段巩固太后权威。

魏丑夫的绝地反击堪称经典政治博弈。

他通过谋士提出 人死无知 与 先王积怒 的双层逻辑,既利用战国时期流行的无神论思想动摇太后决心,又以孝道伦理迫使太后让步。

这场对话本质上是新兴思想与传统的交锋,庸芮 若死者有知,先王积怒久矣 的诘问,实则暗示宣太后若执意殉葬,将动摇秦国 以孝治天下 的立国根基。

四、历史镜像:男宠现象的文化透视 魏丑夫现象绝非孤例。

将之与同时期与的组合对比,可见战国男宠的两种典型模式:嫪毐代表政治投机型,最终因觊觎王权而覆灭;魏丑夫则代表情感依附型,通过精准把握权力边界得以善终。

这种差异折射出战国时期贵族对男宠的双重期待——既是情感寄托,更是权力游戏的参与者。

从文化史视角审视,魏丑夫的存在挑战了传统性别秩序。

在男权主导的战国社会,宣太后公开豢养男宠并赋予其政治影响力,实则是女性统治者对性别压迫的隐性反抗。

这种 以男宠制衡男权 的策略,与后世设置 控鹤监 有着异曲同工之妙。

五、余音绕梁:历史评价的维度重构 后世对魏丑夫的评价长期陷入道德批判的窠臼,但若置于战国历史语境中重新审视,其存在价值远超 男宠 标签。

他既是宣太后情感世界的投射载体,也是秦国权力结构的润滑剂,更是研究战国性别史与政治文化的重要标本。

在坑出土的青铜水禽坑中,学家发现多具青年男性骸骨与女性贵族合葬,这种 反传统殉葬模式 或许正是宣太后-魏丑夫关系的物质遗存。

它提示我们:历史人物的价值判断需要超越简单的善恶二元论,转而关注其在特定历史条件下的行为逻辑与文化意义。

魏丑夫的人生轨迹,恰似战国权力棋局中的一枚特殊棋子。

他既无法掌控自己的命运,又在不经意间改写了历史走向。

当后世学者在竹简残片中拼凑其人生碎片时,看到的不仅是一个男宠的,更是一个时代对权力、情感与生死命题的终极叩问。

这种跨越两千五百年的对话,或许正是历史研究最迷人的魅力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。