垓下之战时,楚霸王项羽为什么没能以少胜多呢?

项羽从此确立了在各路义军中的领导地位。

五年后,项羽兵败垓下,都是以少击多 为何项羽没能在垓下之

【千问解读】

项羽从此确立了在各路义军中的领导地位。

五年后,项羽兵败垓下,都是以少击多 为何项羽没能在垓下之战重复巨鹿之战的传奇? 项羽之勇,千古无二,项羽的勇猛不仅体现在力气上,还体现在打仗上。

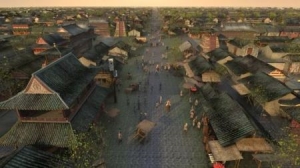

灭秦的功劳几乎是项羽的,巨鹿一战,项羽率领的楚军,九战九捷,击败秦军主力,并坑杀了20万秦军,而巨鹿之战之前,秦军在和的带领下,连续消灭了、和的起义军,携胜利之威包围了在巨鹿的赵军,赵军只能向其他诸侯求救,如果秦军消灭了赵军,其他起义势力将会失去一股强劲力量,,和相继派出援军,魏国名将派遣5000精兵尝试救援,结果。

楚军统帅宋义慑于秦军的勇猛,在安阳停止不前,项羽以宋义畏敌为由杀了他,年轻气盛的项羽成了楚军主帅,立马率军渡过漳水,并打破所有煮饭的工具,这就是著名的“破釜沉舟”,楚军在项羽的率领下,秦军完全没有应对措施,加上内部矛盾重重,章邯投降了项羽。

是项羽的巅峰一战,是典型的速战速决,长途奔袭,以少胜多战例。

公元前205年,反叛,项羽出兵平叛,本来就对分封不平的借此机会“”,率六十万大军兵分三路迅速袭击彭城,项羽此时大军还在齐地,齐地还没有完全稳定,项羽面对如此严峻形势,只率领了3万回救彭城。

楚军勇猛,半天就击溃了刘邦的60万大军,他本人的家眷也落入项羽手中,只带10骑逃回荥阳。

这两次战役项羽都是以少胜多,一次是5万击败20万,一次3万击败六十万,但在垓下之战,项羽的军队是10万,汉军是60万,项羽的实力还比前两次强,为何不能再造辉煌? 巨鹿之战是项羽一生军事生涯的巅峰之作,也是一场被写入历史教材的经典战役。

那是公元前207年的事情了。

当时,项羽率领5万楚军,奉命前往巨鹿救援被秦军包围的赵军。

秦军有40万人之多,战斗力十分强大。

其主帅章邯、副帅王离,都是身经百战的名将。

章邯更是刚刚打败并杀掉项羽的叔父项梁,势头正猛。

在这样一支如狼似虎的军队面前,任何敌人都会感到恐惧,不敢主动挑战。

有没有人敢试着挑战呢?有。

魏国名将陈馀曾经派5000士兵前去探一探路——然后就没有然后了。

这5000士兵一到那里就全军覆没,连渣都没有剩下。

在这种情况下,任何人都不敢轻举妄动。

楚军主帅是上将军宋义,宋义认为,最好等秦军和赵军杀得两败俱伤之后再坐收渔人之利。

便把军队停在安阳,此后逗留了46天,不再前进半步。

实事求是地说,这未免不是一个有价值的办法。

不过,年轻气盛的项羽坐不住了。

他怒斥了宋义一番,随后杀死了他。

于是,时年25岁的项羽就成了楚军主帅。

项羽是一个急性子人,他掌握军权后,立即率军渡过漳水。

为了表示、不胜即死的决心,项羽命令军队烧掉房屋帐篷,只带三天的粮食,随即以迅雷不及掩耳之势攻击秦军。

俗话说:“横的怕楞的,楞的怕不要命。

”秦军固然骁勇善战,但在项羽这群不怕死的军队面前,还是稍逊风骚。

项羽的军队首先包围了王离的军队,经过九次血战,终于将之全歼,并活捉了王离,杀死了秦将苏角。

随后,项羽军队气贯长虹,在污水与章邯主力部队进行决战,再次击败秦军。

以5万对阵40万,项羽两战皆胜,交出了一份漂亮的成绩单。

不仅如此,在项羽大军的压迫下,章邯率领20万大军主动向项羽投降,结束了规模宏大的巨鹿之战。

后来的事情大家都知道了,项羽将20万秦军坑杀在新安城南。

5年后,项羽又一次遇到寡不敌众的状况。

时间:公元前202年12月。

地点:垓下。

敌人:刘邦60万汉军。

这是一场看上去很诡异的战役。

因为就在一年前,项羽和刘邦才签订著名的“鸿沟和议”。

按照协议,楚国和汉国以战国时魏国所修建的运河鸿沟为界,划分天下。

随后,项羽率10万大军撤走。

刘邦也打算撤军时,、却建议撕毁鸿沟和议,趁项羽撤军之际进行偷袭。

刘邦一听,这计策挺好,便批准了,率领大军向项羽突然发起进攻。

刘邦深知自己的军事才能有限,无法击败项羽,便约定于、一同出兵攻打项羽。

没想到韩信、彭越没有如约出兵,导致刘邦孤军作战,结果被项羽大军狠狠地按在地上摩擦、摩擦…… 刘邦无奈之下,问张良怎么办。

张良再次献计,“自陈以东傅海,尽与韩信;睢阳以北至谷城,以与彭越”,将大片土地封给韩信、彭越,换取他们出兵援助。

重赏之下必有勇夫,韩信、彭越率领全部军队南下,与刘邦大军一起将项羽军队重重围困在垓下。

这时候,项羽还有10余万人,而刘邦军团总人数达到了60万人。

双方人数对比为1:6。

虽然在最初,项羽一度挫败敌人的进攻,但战役的主动权始终掌握在汉军主帅韩信手里。

经过反复拉锯作战,楚军越打越没信心,在一曲楚歌的影响下,士气彻底崩溃。

到此,项羽自觉大势已去,率八百精锐骑兵突围南逃。

汉军紧追不舍,项羽被迫自刎于乌江边。

都是以少击多,为何项羽没能在垓下之战重复巨鹿之战的传奇?这要从三方面来进行分析。

一是自己。

从数量上看,巨鹿之战时,项羽只有5万人;在垓下之战时,项羽还有10余万人。

但是,出现在巨鹿之战时的楚军,正是“”,血气方刚,谁都不怕。

在,“狭路相逢勇者胜”,一旦士气被激发起来,是可以一举击溃优势敌人的。

而出现在垓下之战时的楚军,虽然数量多,可由于接连打仗,已经疲惫不堪,加之粮草匮乏,士气降到谷底。

再加上韩信巧妙使用“”的策略,诱发楚军士兵的思乡之情,使得楚军全无斗志。

这样的仗,怎么打? 二是敌人。

巨鹿之战时楚军的敌人,是秦军。

秦军战斗力强,这不假。

秦军主帅章邯、副帅王离是百战之将,这也没错。

不过,在秦朝末年,朝廷暴虐,义军四起。

秦军到处灭火,已是身心疲惫。

就像纸糊的老虎,迟早会被打回圆形。

垓下之战时项羽的敌人,却是正处于上升阶段的汉军。

这是一支不管从数量还是质量上,都全面碾压楚军的军队。

汉军主帅更是一代名将韩信。

韩信比之章邯、王离,高明了不止一个档次。

在韩信的统领下,彭越、等将领均有上佳表现。

这样的仗,怎么打? 三是环境。

在巨鹿之战时,项羽虽然只有5万人,敌众我寡。

可他还拥有几十万友军。

虽然大多数时候,这几十万友军只是扮演“打酱油”绝色,但毕竟是自己人,至少不会在背后对自己捅刀子。

更重要的是,项羽等反秦义军是正义的一方,当时的大环境,对项羽等反秦义军是有利的。

到了垓下之战,环境已经悄然发生转变。

由于项羽性格暴虐、、刻薄寡恩,又杀害了,让全天下的人都站到了他的对面。

可以说,项羽所到之处,皆是敌人。

他迟早会陷入“人民战争的”。

只不过,因缘际会,历史之手将他推到了垓下这个绝境。

这样的仗,怎么打? 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

胡夫金字塔,揭秘胡夫金字塔未解之谜

众多的金字塔中,最著名、最高大、最具神奇色彩的是位于尼罗河畔、距开罗20公里的胡夫金字塔,今天就让我们来了解一下胡夫金字塔。

胡夫金字塔 胡夫金字塔是古埃及金字塔中最大的金字塔[1]。

塔高146.59米,因年久风化,顶端剥落10米,现高136.5米,相当于40层大厦高。

塔身是用230万块巨石堆砌而成,大小不等的石料重达1.5吨至50吨,塔的总重量约为684万吨,它的规模是埃及至今发现的110座金字塔中最大的。

它是一座几乎实心的巨石体,成群结队的人将这些大石块沿着金字塔内部的螺旋上升通道往上拖运,然后逐层堆砌而成,十万多个工匠共用约20年的时间才完成的人类奇迹,当年埃菲尔铁塔还未建成时胡夫金字塔还曾是世界上最高的建筑物。

修筑真相 那时尼罗河每年泛滥,淹没田野达3-4个月。

农民和劳工们无法种地,于是他们找到了修筑陵墓的工作。

建成一座金字塔的工程可能要花费30年时间。

由于埃及人的生死观及信奉太阳神的影响,认为太阳每天从东方升起,从西方落下,就像每天于东方出生及西方死亡,故金字塔都建于尼罗河西边。

金字塔的修筑反映着纯农耕时代人们从季节的循环和作物的生死循环中获得的意识,古埃及人迷信人死之后,灵魂不灭,只要保护住尸体,300年后就会在极乐世界里复活永生,因此他们特别重视修筑陵墓。

公元前2613年,埃及第四王朝的法老胡夫即位。

他希望自己死后居住在一座大陵墓里,于是决定修筑一座最大的金字塔。

这也就是胡夫金字塔。

解析胡夫金字塔未解的谜团 金字塔之所以奇怪就在于它的修筑时间和建筑的数据。

在几千年之前,古埃及当时没有如今便利的机器和工具,甚至可以说连人力资源都比不上如今的社会,但是当时所修筑出来的金字塔换到现在我们都建不出来。

这足以证明金字塔修筑的难度。

那么古埃及人到底是怎么设想出这种建筑并且将它建出来的呢?这是胡夫金字塔未解的谜团中的其一。

第二,中国历史皇帝的陵墓都是靠机关和毒药来防止后人盗墓的,但是古埃及不是,他们是靠咒语。

进入胡夫金字塔的科学家发现在塔身内部刻有这样的文字“不论谁打搅了法老的安宁,死神之翼将降临在他头上”。

而进入过金字塔内部的人也的确在之后纷纷奇妙死亡,半数死于癌症。

咒语这种东西一直都是很虚无缥缈的,大部分人都不相信。

但是科学家们的结局不得不让人感到胆怯。

在金字塔内,能够轻而易举地保护易腐败的东西。

法老们为何会想要修筑金字塔,最大的真相是因为他们相信,只要尸身不腐,在300年后就可以复活在极乐之地。

所以古埃及的法老们才会耗费大量的人力物力去修筑金字塔。

而根据科学家们的实验,动植物的身体放入金字塔后,的确能够保持原样,腐蚀的极其缓慢。

金字塔内的未解的谜团还有很多,但是至今都没有人能够成功地解密。

武夷山九曲溪的悬棺 千古未解之迷

什么是悬棺悬棺是中国南方历史少数民族的葬式之一。

属崖葬中的一种。

在陡崖上凿数孔钉以木桩,将棺木置其上;或将棺木一头置于崖穴中,另一头架于绝壁所钉木桩上。

人在崖下可见棺木故名。

重达数百公斤的棺木是如何安放在悬空的绝壁上的呢?从棺木棺盖首尾两端凿有穿绳用的方孔猜测为悬索吊下。

在放置悬棺的峭壁背后或两旁一般地势较为平缓,人们先将棺木运上山,派工匠凿好洞穴或架好木桩,再将棺木吊装好。

有时候,先沿崖壁凿出平行的一条通道,将棺木依次推进,可以集中放置一批棺木以省去许多麻烦。

&oq=重达数百公斤的棺木是如何安放在悬空的绝壁上的呢?从棺木棺盖首尾两端凿有穿绳用的方孔猜测为悬索吊下。

在放置悬棺的峭壁背后或两旁一般地势较为平缓,人们先将棺木运上山,派工匠凿好洞穴或架好木桩,再将棺木吊装好。

有时候,先沿崖壁凿出平行的一条通道,将棺木依次推进,可以集中放置一批棺木以省去许多麻烦。

关于武夷山九曲溪的悬棺你可能还不知道武夷山悬棺是世界上公认的悬棺发源地,武夷山位于横贯福建、江西两省的武夷山脉北段,方圆70平方公里。

这里的植被茂密、河水清澈,并有着奇特的丹霞地貌,素有碧水丹山、奇秀甲东南的美誉。

武夷山九曲溪的悬棺同天葬、水葬一样,悬棺葬是一种古老的丧葬形式。

葬址一般选择在临江面水的高崖绝壁上,棺木被放置在距离水面数十至数百米的天然或人工开凿的洞穴中,有些则是直接放在悬空的木桩上面。

武夷山九曲溪两岸的峭壁上,至今仍存有悬棺遗迹十余处。

经过碳14测定,白岩和观音岩保存完好的两具船棺距今已有三千多年,随葬的龟形木盘是具有商周青铜文化特征的遗物。

据考证,当年我国南方分布著大大小小许多部落,他们大多具有某些共同的文化特征,因而被今人统称为古越人。

船是古越人生活中必不可少的用具,把死者放入船形棺木是对死者的敬重。

而出于对高山的崇仰,他们又把逝者安放在最接近“天神”的地方,以使他们不被世人打搅,从而更好地庇佑后人。

重达数百公斤的棺木是如何安放在悬空的绝壁上的呢?从棺木棺盖首尾两端凿有穿绳用的方孔猜测为悬索吊下。

在放置悬棺的峭壁背后或两旁一般地势较为平缓,人们先将棺木运上山,派工匠凿好洞穴或架好木桩,再将棺木吊装好。

有时候,先沿崖壁凿出平行的一条通道,将棺木依次推进,可以集中放置一批棺木以省去许多麻烦。

据三国时吴人沈莹的《临海水土志》记载,当时浙江里安至福建连江一带的“安家之民”和“台湾土著”、“夷州民”在饮食起居、习俗习惯上非常相近,都有悬棺葬的风俗。

而在台湾偏僻的小岛兰屿的雅美人中间,这种葬俗保留至今。