古时候科举之路:古时候官员是如何读书与做官的?

因此,古代官员“白天做官、晚上读书”的现象十分普遍。

习

【千问解读】

因此,古代官员“白天做官、晚上读书”的现象十分普遍。

习惯使然。

历朝历代的官员大多年幼时就开始学习、诸子百家,寒窗苦读,养成了长年读书的习惯,做了官以后大多不改其习惯,能勤于读书,即使在休假中、退休后也依然。

总之,读书是古代官场的主流。

“万般皆下品,唯有读书高”的社会价值观的推崇。

魏晋和唐宋时期,品评官员往往看其出身门第,识其谈吐风度,论其书法辞章,讲究名望口碑等,有了这些不成文的尺度,官场上读书、作文蔚然成风,不读书之辈很难在官场里立足和生存。

宰相须用读书人,历代用人导向的指引,以及偃、重用儒生的制度,都要求做官必须读书。

时考核提拔官吏的一个重要标准就是能否通达儒学。

盛唐时期好学之风遍及朝野,官员士子对读书极为重视。

唐太宗常言“以史为镜,可以知兴替”,告诫百官多读史书。

说,“人之能为人,由腹有《诗》《书》。

”中唐以敢于进谏出名的阳诚因家贫无书读,便去做了抄书吏,昼夜不出门,“经六年,乃无所不通”,堪称“励志哥”。

绝大多数武将之际,也认识到读书的重要性,重视谋士。

古代官员分文官和武官,文武之间最容易产生矛盾,互相瞧不起;但往往文武兼备者却能左右逢源,能“出将入相”在古代往往被看作一个官员最为荣耀的履历。

绝大多数武将出生入死之际,也认识到读书的重要性,重视谋士,如刘邦、刘备等。

有的武将本身就是文官,如、等;也有不少文人投笔从戎,征战沙场,特别是唐宋年间;还有的武将酷爱读书,如、本身就是诗人。

明清两代的督抚本身还兼军职,负有战守之任。

一代大儒,先后带兵平定了多次叛乱;率湘军东征,身边将领如罗泽南、、郭嵩焘、刘蓉、、等等大多是读书人,他们朝出鏊兵,暮归讲道,上马杀贼,下马读书。

湘军悍将的志愿就是“百战归来再读书”。

太平军李秀成后来总结失败的原因之一便是太平军中缺读书人。

读书也是“透得名利关,便是小歇处”。

《》里就以自家是个读书人家,祖父爱藏书引以为傲。

不少古代官员仕宦一生,最终往往将安身立命之地寄于学术事业,将“求道”作为自己一生最大的奋斗目标,读书成为古代文人士子“修身齐家治国平天下”的不二选择,恪守“立德立功立言”的人生目标。

一些官员在著书作文方面勤勉笃毅,成为做官和作文两方面的典范。

汉唐以来大小官员中,身为思想家、文学家、史学家的就不少,文化人和政治家往往合为一身。

特别是自魏文帝把文章提到“经国之大业”的高度后,诗文著述就成官场的显规则。

古代官员大多能咏诗言志,赋词怡情,并将其融汇于从政实践中,涵养为一种以读书铺就为官之路、以为官提升品性的优良传统。

唐宋官员几乎人人都有诗文集传世,提刑官宋慈还撰写《洗冤集录》,成为中国法医学的里程碑之作。

有的在讲学布道方面不遗余力。

如唐宋官员每到一地,都乐于收门生,建书院,讲学传经布道。

宋代书院之发达,就是这种背景下的产物。

明清继承这一传统,讲学之风更盛。

如年间,以顾宪成为精神领袖的一些文官经常利用休假在无锡东林书院读书讲学,议论时政。

顾宪成还为东林书院题联:“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心。

”特别是甲午战后,官员们终于从虚骄梦中惊醒,士林争讲西学、官吏竞谈新法成为官场新常态。

开读书会成为政务之余的新时尚,如长沙由谭嗣同、熊希龄发起南学会,联络全省官绅读书讲学,每七日集会演讲一次,听者数千人,“专以开浚知识,恢张能力,拓充公益为主”。

著书讲学,在一些官员们看来也是儒家赋予他们的社会责任,可正官风,倡士风,教民风,化民成俗,开悟民众。

故而,在古代,读书往往会伴随官员们一生,这既是工作要求,更是精神追求。

随机文章杨延德杨五郎在哪里出家的?传海底惊现12米巨型真龙,蛟龙号专家确认为未知生物重庆神秘天书之谜,打开书页竟然一个字都不认识算命/占卜专用的巴纳姆效应,模棱两可的话语忽悠你找不到北揭秘盗墓人有什么忌讳,点蜡烛预防鬼吹灯/带黑驴蹄子辟邪迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

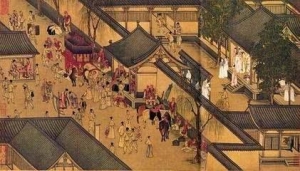

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古时候最早的监狱长什么样?

在史前时期,对于战败方的人,胜利方处理的方式很残忍,要么直接杀掉,要么用来活祭,很难善待他们。

据后世史料记载,战败之后,不但杀了他,而且把他的皮剥下来崩在鼓上,还经常敲击,发出雷鸣般的声音。

那么,对于那些一时不能杀死的人犯人或者奴隶来说,怎么处理呢? 自然是要关押起来,关押的地方就是牢。

所谓牢,原本是拴着牛羊的地方,可见当时的犯人或者奴隶是被当做牛羊来处理的,也需要捆绑起来。

实际上,牢是在才出现,在商朝之前,牢狱的雏形是“丛棘”。

众所周知,夏商时期,中国刚进入文明社会没多久,生产力还很低下,人口也很少,连铜制工具都还是稀有物品,夏后商后所居住的宫殿也不过是茅草房。

所以当时的国家没有足够的条件,去建造壁垒森严的监狱。

故而,为了处理战俘和罪犯,人们只能用非常简易、粗陋的丛棘,来关押这些人。

丛棘,是我国古代最早的监狱形态,严格来说还算不上监狱。

所谓棘,就是荆棘。

荆棘是一种野生植物,也叫“酸枣”,这种植物最大的特点就是枝上有很多长长的尖刺。

秋季以后,枝干老化,荆棘上面的尖刺会变得更硬,堪比铁钉,锐利异常。

所以常用来鞭打犯人,古人为表自己道歉的诚意,还常常,就是身上背着荆棘条,希望别人来鞭打自己。

荆棘极易伤人,后世许多武器也是模仿其而来,比如狼牙棒,流星锤等等。

为了防止战俘和罪犯逃跑,人们就从山上砍来很多荆棘,编织成墙,围成一圈,然后把这些人手脚捆着,丢在里面。

荆棘枝丛稠密,刺儿多、又很坚硬尖,用荆棘围成的地方,猫不能钻,狗不能入,鸟儿也不敢落在上面,更不用说人。

所以用荆棘丛来关押战俘和犯人,十分安全,根本不需要再派人监视。

这就是史书上所说的“系用徽墨,置于丛棘”。

后世的牢房虽然不再使用荆棘,但却还保留着荆棘的影子。

时,关押死囚犯的监狱上面,就会有铁丝网,铁丝网上面有许多锋利的铁丝头,密密麻麻,直如铁制“荆棘”。

这些铁荆棘的作用,就是防止犯人越狱。

这种铁荆棘至今仍有,可见丛棘的历史悠久。

随机文章商朝的尧是被哪个女人迷昏头的?夏朝以前的官职制度是什么样的?楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)揭秘打哈欠为什么会传染,受到信息暗示/跟随大众一起打哈欠水星和金星哪个温度高,金星水星表面温度是多少(金星温度更高)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!