明朝最惨清官曾秉正,竟被明太祖朱元璋下令入宫当太监

在的时候,可是一位布衣天子,而他之所以起义造反,就是因为看不惯官员的各种贪污受贿,于是在明朝建立之初,贪

【千问解读】

在的时候,可是一位布衣天子,而他之所以起义造反,就是因为看不惯官员的各种贪污受贿,于是在明朝建立之初,贪污受贿是非常严重的行为。

但是但凡在朝廷中的官员,的贪污是绝对不敢,可的绝对不在少数。

而每个清官在古代都是非常受欢迎的。

而今天给大家说的这位明朝官员,在清正廉洁了一辈子之后,却被朱元璋下令,入宫当了。

在明朝建立初期,国家需要一些人才来帮助管理国家,尤其是在那时候,国内的战乱还没有平息,没有稳定的局势来通过考试选拔人才,所以就会在当地挑选一些有着知名度和学问的人才,在通过考核之后就可以直接入朝为官了。

当时的曾秉正就被推选为了海州的学正,虽然只是一个九品的小官员,但是曾秉正却是非常的认真,并且关心着朝廷的局势。

后来朱元璋下令,所有的官员都可以参与到国家的治理当中,这让曾秉正觉得自己有了发挥才能的地方,于是就给朱元璋上了奏折,没想到的是,朱元璋竟然真的看到了曾秉正的奏折,并且觉得曾秉正是个可以重用的人,于是就将其升为了主事,这个官就已经不低了,在那时候已经是正四品了,但是这个官还没有多长时间呢,又被调到了陕西成为了参政,这可是从三品的官员啊。

从九品芝麻官到三品大员,这样的跨度就能够看得出朱元璋对他的重视。

在看到了曾秉正的清正廉洁之后,朱元璋决定让他来京城当官,当时朱元璋新成立了一个部门叫做通政司,这可是直接向负责的部门,主要的工作职责就是帮助皇帝处理大臣的奏折,民间百姓伸冤举报等事情。

而通政司的最高长官就是曾秉正,相当属于是皇帝的秘书了。

而朱元璋用他的理由也非常简单,就是觉得他非常公正,办事让人放心,而且身居高位也没有贪污过。

这意味着曾秉正可是皇帝身边的人,就是一些有爵位的人见了之后也要巴结几句,虽然曾秉正不贪恋钱财,但是权力的日益增加,曾秉正欲望开始不断的膨胀,甚至有时候敢和朱元璋顶嘴。

作为一个皇帝来说,给你官职就是希望你能够听皇帝的话,而不是和皇帝作对,那时候的朱元璋脾气还比较好,没有直接杀了他,而是罢免了他的所有官职,然后让他回老家去。

但就是这个命令,让曾秉正成为了阉人 当时的曾秉正可以说是一穷二白,虽然在京城当官,俸禄不少,但是自己又不贪污,再加上京城的消费奇高,结果皇帝让他回老家的时候,他穷的连回家的路费都没有,但是自己还要遵守皇帝的命令。

为了给自己筹集路费,曾秉正将自己的女儿给卖了。

虽然朱元璋将曾秉正给赶走了,但是却一直都密切关注着曾秉正,希望他改好之后,能够再次当官。

但是曾秉正的这番举动却是彻底的惹怒了朱元璋,朱元璋想着,曾秉正既然是不想要女儿,那就干脆让他绝后吧,于是就将其抓到了宫中,让他成为了一个太监。

而这件事也就告一段落了。

在很多后世的书籍中,对于曾秉正几乎就没有什么记载了。

估计曾秉正是受不了,自杀了吧!不知道大家对此有什么样的看法呢。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明朝“禁史”之谜:历史书写背后的权力博弈与文化劫掠

这一论断并非指官方彻底封锁史料,而是源于修史过程中的刻意遮蔽、西方势力对中华文明的系统性劫掠,以及后世对历史真相的认知偏差。

通过梳理史料与学术争议,可揭示这一论断背后的多重历史逻辑。

一、清朝官方修史:权力合法化下的历史篡改 清朝统治者对《》的编纂长达94年,远超《》的2年半与《》的1年。

这种超长周期的背后,是满清政权对前朝历史的系统性重构。

政治合法性建构:清朝通过《明史》将明朝灭亡归咎于农民起义,刻意淡化自身作为异族征服者的身份。

例如,将起义军塑造成“流寇”,而将清军入关描述为“为明复仇”,从而掩盖其武力征服的本质。

文化话语权争夺:清朝统治者对关键历史事件进行选择性记录。

如对“”中被俘的细节,却淡化其后期复辟的合法性;对“三大征”的军事成就一笔带过,转而强调万历长期怠政。

史官的生存困境:主修《明史》的张廷玉虽为汉臣,却因“模棱两可”的立场被帝猜忌。

其团队在修史时不得不平衡满汉关系,导致许多敏感内容被“掐头去尾”,例如对明朝势力的描述被夸大,而对文官集团的制衡作用则被弱化。

二、西方势力渗透:中华文明的“乾坤大挪移” “西史辨伪”学派的研究揭示,明朝档案的缺失与西方势力存在关联。

共济会的角色:该学派认为,共济会通过扶持满清政权,系统性劫掠中华文明成果。

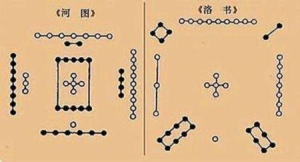

例如,耶稣会传教士以传教为掩护,窃取《》《坤舆万国全图》等科技典籍,并将其伪造成西方文明的“原创”。

档案的转移与销毁:部分明朝档案被转移至欧洲,成为西方伪造“四大文明古国”的依据。

例如,哲学中的“原子论”被指抄袭明朝思想家方以智的《物理小识》,而的建造技术则被认为源于明朝的建筑学著作。

文化符号的窃取:明朝的航海技术、火器制造、农业技术等被西方篡改为自身成就。

例如,下西洋的宝船技术被改头换面为“欧洲大航海时代”的起源,而明朝的“水底雷”则被包装成西方军事科技的“先驱”。

三、民间记忆的扭曲:被篡改的集体认知 清朝通过文化手段重塑民间对明朝的认知。

文学作品的污名化:清朝文人编造的《太祖皇帝本记》将描绘为“丑陋暴君”,而《凤阳花鼓》则以“十年倒有九年荒”诋毁其治绩。

这些内容通过小说、戏曲广泛传播,掩盖了朱元璋推行养老院、免费医院等惠民政策的事实。

历史事件的污名化:被歪曲为“寻找建文帝”,而非宣扬国威与促进贸易;万历皇帝的“不上朝”被解读为荒废朝政,却忽略其通过内阁制度维持国家运转的治理智慧。

民族身份的解构:清朝通过谣言散布为“人”或“朝鲜人”,试图消解对明朝的认同,为自身统治制造合法性。

四、历史真相的再发现:从档案到学术的突破 尽管明朝档案受损严重,但近年来仍有新的发现。

出土文物的佐证:广东阳江海域的“南海一号”沉船,证实了时期海上走私贸易的猖獗,为理解明朝初期海禁政策的必要性提供了背景。

域外史料的对比:朝鲜、越南等国的史籍中,仍保留着对明朝的正面记载。

例如,朝鲜《李朝实录》记载了万历援朝战争中明军的英勇表现,与清朝史书的描述形成鲜明对比。

现代学术的反思:学者逐渐认识到,明朝的灭亡并非单纯因“自毁长城”,而是多重因素叠加的结果。

例如,之死既有其擅杀、私自议和等过失,也与帝猜忌多疑的性格有关。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

伊丽莎白一世给明朝帝王写了一封信是怎么回事?结果信没有送到人却死了

英国最巅峰之时,被后世人称之为“黄金时代”其执政者则是英国女王伊丽莎白一世,2009年英国BBC电视台在全国范围内进行一项投票:谁是英国最伟大的人?伊丽莎白一世当之无愧名列第一名。

理由则是1588年,海上帝国、的袭击英国,伊丽莎白一世带领英国皇家海军将领们力挽狂澜击败了西班牙无敌舰队,一举奠定了英国成为近代史上最强大帝国基础。

西班牙舰队之所以入侵英国,主要原因则是西班牙扶持的代理人,苏格兰女王玛丽被伊丽莎白一世处决,为报复英格兰女王伊丽莎白,西班牙国王二世发誓要入侵英国,并让一名天主教徒取代伊丽莎白一世。

不久之后,西班牙组建史上规模最庞大的舰队,150余艘战列舰、3000余门火炮,及数万士兵浩浩荡荡出征誓杀英国女王(相比舰队,这支舰队就像过家家...) 西班牙国王认为,懦弱的英国人,不料被英国人想出来的纵火爆破船让西班牙舰队损失惨重,从此之后,被英国人力压一头,一蹶不振。

(英国人这个技术,有点像火烧曹营加强版。

) 伊丽莎白一世除了击败西班牙无敌舰队之外,还成功的维持了英格兰的统一,并让英格兰成为当时欧洲最强大的国家,至今在体系里,英国能保持金融中心的地位,伊丽莎白一世打下了坚实的基础。

基于此,伊丽莎白一世被英国人称之为,她是英国历史上最伟大的女性,没有之一。

强势如伊丽莎白一世这样的女王,在给明朝写信之时,也得客客气气,甚至一度用上了敬语。

1602年,英国女王伊丽莎白一世在书房写了一封亲笔信,交由使者约翰·纽伯莱带给明朝万历皇帝,信中表达了英国愿同大明帝国开展贸易往来的愿望。

让人感到遗憾的是,约翰在前往明朝的途中遭遇不幸,虽然信件没有丢失,但最终因约翰逝世,英国舰队打道回府,这封信再一次回到英国人手中,而此时伊丽莎白一世已经逝世。

由于写信人已死,因此英国决定将这封未送达到万历帝手中的信保存起来,目前游客可前往博物馆观看原件。

有网友曾说,伊丽莎白一世写这封信的目的,是想与明皇帝结成亲家,不过似乎都有恋母情节,也不知真假。

随机文章中国四大无人区,罗布泊诡异事件令人望而生畏(双鱼玉佩)真实的孙悟空有多凶残,屠杀千余猎户吓死黄袍怪无辜儿子死亡天使萨麦尔,真正的撒旦曾统领百万天使(比路西法更早背叛)世界上口径最大的多拉巨炮,仅炮弹就重达7吨(体积比人还大)外星人真的来过地球吗,地球被外星人暗中保护/地球被外星人监控迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!