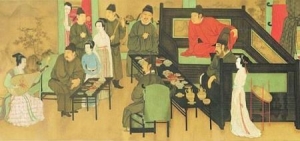

唐朝聘礼之风盛行,让美好姻缘演变成奢靡之风

唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,声誉远播,与亚欧国家均有往来,唐以后海外多称中国人为“唐人

【千问解读】

唐朝是当时世界上最强盛的国家之一,声誉远播,与亚欧国家均有往来,唐以后海外多称中国人为“唐人”。

接下来小编就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。

曰;六礼备,谓之聘,六礼不备谓之奔,聘者为妻,奔者为妾,在封建社会,重礼法讲尊卑,妻和妾的地位完全不同,所以说,聘礼是对妻子身份的尊重,没有聘礼就不能将妻子娶进门,正所谓无聘不成婚,聘礼成为婚姻结成的必要条件。

唐朝的经济整体状况良好,从贵族到庶族生活状况都很富足,对于聘礼就更加的讲究,然而这种聘礼之风盛行的情况下出现很多高额聘礼的情况,让本来成就美好姻缘的事情演变成奢靡之风,也让一些适龄的青年因支付不起聘礼而不能婚配,扰乱了正常的社会秩序,唐朝政府也开始出面控制此事。

婚前之约,礼法不可废 1.承袭古礼 中国自古便是礼仪之邦,一个国家上至王孙贵族,下至黎民百姓,做任何事情都要合乎礼仪,尤其是婚丧嫁娶这样的人生大事。

聘礼,形成于,西周初年世风日下,民间婚俗习惯混乱,为整顿混乱的情况,将婚俗习惯进行改革,形成周朝六礼,也有七礼的说法,凡欲结婚必要遵循纳采,问名,纳吉,纳征,请期,亲迎,敦伦七个步骤,每一步都是有礼可循的。

聘礼作为结婚礼仪中最重要的一部分,时就有送三十多种礼物的事情时有发生,魏晋时儒家地位被削弱,常年战乱,传统礼法衰落。

2.先纳聘财,而后婚成 纳采就是我们现在常说的上门提亲,父母之命媒妁之言,男方请媒人带上纳采礼到女方家里提亲,请求对方将姑娘许配给自家儿子,这是七礼的首礼。

经过对方同意后就要问姑娘的生辰八字,古人很讲究,除了家世背景出身门第之外,常以占卜生辰的方式看两人是否合适,这便是问名。

拿到生辰八字后会拿到宗庙,寺院请大师占卜吉凶,这便是纳吉。

两人八字很合,在告知天地之后便是纳征,这就是我们今天研究的主题。

在以上步骤都确定婚约后,男方要下聘礼,数目,规格都是经过商讨的有多有少,通常与身份挂钩,下聘礼时队伍要从男方家里到女方家里,敲锣打鼓广而告之,让街坊邻居都知道新娘已有所属。

女方收下聘礼就相当于正式答应了这门亲事,双方选一个黄道吉日即请期,至此就相当于订婚成功,随后就是男方亲迎,迎娶新娘过门,行敦伦之礼,洞房之后,七礼毕,婚礼成。

3.聘礼由唐中兴 经历了魏晋南北朝及隋末几百年的动乱,唐朝一统天下恢复礼法,聘礼的习惯在承袭古礼并趋于成熟,原来只是作为礼仪的一个部分,意思到了就行,由于唐朝的经济发达,文化开放,聘礼的价值越来越高,聘礼种类越来越丰富,数量越来越大,成为双方结婚最重要的一部分,甚至在唐太宗嫁新兴公主时,对方的聘礼为牛羊,但是因为半路牛羊死伤过半,太宗下诏绝婚。

可见唐朝对聘礼是极为重视的。

聘礼与唐朝社会 1.皇族聘礼 皇家为巩固政权,婚姻几乎都出自政治目的,经常和朝中大臣联姻,或是和外族和亲。

在唐朝,对外战争的优势让外族主动地想和唐朝联姻,聘礼就足见其诚意,皇室婚姻事关国家脸面,最讲排场,在唐朝皇室聘礼几乎是以从周朝传下来的纳后的标准,数量极其庞大。

也正是皇室这种重视聘礼的行为才使得整个大唐都有重聘之风。

节度使王元逵为娶寿安公主进千食,良马,及数量庞大的聘礼,还将公主的嫁妆准备好才得以迎娶公主,除寻常聘礼外,还要加上用“谷珪”为聘,即“天子聘女,纳征加谷珪”,此外唐朝作为天朝大国,如果聘礼未能达到标准,唐朝政府就拒绝和亲联姻,这种事在唐朝时有发生,沙钵罗咥利失可汗上表请婚,献马五百匹,这实在太少了,向大唐和亲可是带了万钉宝钿金带,马五千匹,太宗就说了点场面话而没有允许结婚,可谓气场十足。

2.官宦聘礼 皇室作为统治阶级,皇家崇尚的风气自然会影响到下层官员,在官宦之中甚至出现了陪门财。

世家大族自魏晋以来,势力逐渐削弱,但在地方上仍有极大的影响力,祖上辉煌,士人重气节,不想辱没了祖上的名声,可毕竟是落魄了的贵族,实力不允许,为了让自己有面子会提出高额的聘礼的要求。

然而官宦之家看在其良好的家风教养,经济实力也允许,通常也会答应。

也可以借机获得些士族的支持,在地方上获得一定的声望,落魄的世家大族也借这陪门礼获得一定的经济利益,可谓双赢,像是宰相,魏徵等都愿意娶五姓女。

重聘之风开始兴起。

3.庶族聘礼 由于唐朝制的兴起,各个阶层的界限被打破,庶族兴起。

窈窕淑女,通过科举入仕的新兴的官宦之家能够有机会与当时所谓的“五姓七望”通婚,这对其今后仕途的发展,还有提高自家的声望都是极为有利的,况且新兴官宦多为读书人,对女子的教养礼节还是很看重的,所以庶族出身的新兴官宦也愿意支付高昂的陪门礼,相当于为自己门楣镀金,为今后的仕途铺路。

然而这是能入仕为官的那批人,高额的聘财对于官宦之家来说尚且不是轻易能够支付的小数目,何况是普通百姓。

但是社会上还是以普通百姓为主,太平广记中曾有提及,“其女有色众欲取之,父母求五百千,莫不引退”,这些寻常人家的孩子在这种重聘之风的影响下,有些寒门子弟家境贫寒往往因为拿不出足够的聘礼,而难以娶妻,古人和现代人不同,不娶妻是不能被接受的,所以很多的家庭为了点聘礼四处借贷。

社会秩序被严重破坏,对此现象,政府通常会出面调节。

唐律疏议 唐律疏议是我国律法史上最高的成文法,其对于东亚的地位价相当于罗马法对欧洲的意义,在唐律疏议中就对陪门财,天价聘礼有严格的规定,在天子多次下诏都未能制止陪门财和天价聘礼的情况下,唐律疏议对这现象的遏制有着相当大的积极意义。

1.卖婚盛行 从古至今婚姻就不仅仅是两情相悦那么简单,是两个家庭的结合,必然会伴随门第,出身,金钱等一系列因素的影响,自古以来天价聘礼拆散了诸多对有情人,唐朝这种现象尤为明显。

唐朝初,重聘之风盛行,从皇室到平民都有重聘的习俗,在唐朝这个经济大发展的时代,百姓长治久安,生活富足,人口众多,在这种大背景下,吃饱穿暖后就会考虑婚配问题,古人讲究门当户对,一方门第不如对方就会花钱垫高门第,陪门财应运而生,山东五姓七望这种现象尤为严重,甚至出现了卖婚的现象,将女儿当做商品来卖,有伤风化,违背人伦,所以政府必须出面开始整顿。

2.打击陪门财 由于卖婚盛行,将聘礼这个原本是一种礼节的事情演变为一种恶劣的买卖,所以唐朝政府开始实行一系列政策,允许有聘礼,但是要严格的控制聘礼的数量,历朝历代都是一贯如此,不能漫天要价。

官衔在三品以上之家庭,聘礼不得过绢三百匹,四品五品不得过二百匹,六品七品不得过一百匹,八品以下不得过五十匹。

对于陪门财,则规定皆充所嫁女资装等用,其夫家不得受陪门之财。

婚姻本是件幸福的事,门当户对只是希望两个人三观一致,在生活中更好相处,本质上还是人们对美好婚姻的向往,而不是为了门当户对用金钱的方式将婚姻作为买卖去衡量价值。

3.聘礼具有法律效益 聘礼已经给予女方,就证明女孩已经有了明确的归属,不能和其他人定亲或成婚,如果违反规定接受聘礼还和别人定亲就会受到杖刑,而男方悔婚仅仅不能要回聘礼而已。

这虽然有些不公平,不过这种带有封建色彩的事情暂且不提,这一规定可以有效地遏制订婚却悔婚的事情发生,将聘礼赋予法律意义,让人们更加重视婚姻中的契约精神,对婚俗习惯冠以法律的约束。

此外对于欺妄,冒婚也有很多相当严重惩罚。

总之将聘礼赋予法律意义,有效地整治了唐朝婚姻状况的混乱。

总结: 婚姻本是件美好的事情,聘礼是一种人们对婚礼礼节的规定,有效地改善了周朝以前的结婚乱象,用礼节约束人们的行为也是那一时代的显著特征,也体现了中华五千年文化中,礼仪之邦对礼节的重视。

适度的聘礼可以使婚姻有约束,门当户对也仅仅是使婚姻更加幸福然而随着时间的推逝,聘礼成为一种敛财方式,婚姻则成了一种谋求政治权利的手段,违背了初衷。

自唐朝开始聘礼逐渐从用礼节约束转变成为用法律约束,这也代表了我国封建社会走向更加进步的时代。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

燕许风骨:唐朝宰相苏颋的文治传奇

作为唯一 父子宰相 苏瑰之子,苏颋用五十八载春秋演绎了从神童到的传奇,其文治功业至今仍在史册中熠熠生辉。

一、神童入仕:从 凿壁借光 到 思如泉涌 少年苏颋的求学之路堪称传奇。

据《唐才子传》记载,他幼时家贫,常于马厩借灶火微光夜读,更在寒冬以背诵经史驱散严寒。

这种苦读精神终得回报:二十岁中后,他以乌程县尉起步,在长安二年(702年)奉命复核酷吏案时,展现出惊人的断案才能,为三百余名蒙冤者平反。

在中枢任职期间,苏颋的文学天赋彻底绽放。

曾惊叹其 口述成章 的才能,史载其 随口述说,书吏手腕几脱臼 。

这种 思若涌泉 的特质,使其在担任中书舍人时,与父亲苏瑰形成 父子同掌枢密 的奇观,时人谓之 大小许公 。

其《御箭连中双兔》应制诗中 惊镝辞金勒,飞星度玉弦 的佳句,至今仍是唐代应制诗的典范。

二、宰辅岁月:与宋璟共筑盛世基石 开元四年(716年),四十六岁的苏颋以中书侍郎身份拜相,与刚正不阿的宋璟组成 文武双璧 。

这对搭档的执政艺术充满智慧:当宋璟在朝堂断然裁决时,苏颋总以温言缓颊;当玄宗问策时,他又能精准补足宋璟的疏漏。

这种 刚柔相济 的执政风格,在 恶钱风波 中展现得淋漓尽致——当民间因禁铸恶钱引发恐慌时,二人提出 官府平价收购滞销品 的妙策,既稳定币值又盘活经济。

在吏治改革方面,苏颋展现出超前眼光。

开元十三年(725年),他主持的 十铨选官 制度,将吏部选官权分为十科,有效遏制了权贵干预。

更值得称道的是其 遗书止寇 的典故:任益州长史时,面对巂州蛮酋与勾结的危机,他仅凭一封 勿为也 的短信便化解兵戈,彰显了 不战而屈人之兵 的智慧。

三、文坛巨擘:盛唐风骨的奠基者 苏颋的文学成就堪称盛唐气象的先声。

其应制诗上承齐梁绮丽,下盛唐雄浑,《奉和春日幸望春宫应制》中 梅香入座春衫薄,柳色连天晓雾开 的诗句,既有宫廷诗的工整对仗,又透出清新自然之气。

而《将赴益州题小园壁》 一年将尽夜,万里未归人 的化用,更成为后世羁旅诗的母题。

在散文领域,苏颋开创了 融骈入散 的新风。

其《遗皇甫恂书》以骈散结合的笔法,将拒索贿的凛然正气化作 英主不以私欲夺公利 的千古名句。

这种 以文载道 的创作理念,直接影响了、的古文运动,堪称盛唐文风变革的先驱。

四、千秋风骨:跨越时空的精神遗产 苏颋的政治遗产在开元盛世中持续发酵。

他任益州长史期间推行的 政策,使蜀地仓廪充实;主持修订的《开元格》二十卷,成为唐代律令的重要蓝本。

更令人称道的是其清廉品格:当司马皇甫恂索要库钱购买奢侈品时,他断然拒绝 岂能因远离京都而改节 ,这种 不易忠节 的气节,与后世 不持一砚归 异曲同工。

在文化层面,苏颋与张说共同构建的 燕许体 ,将骈文的对仗工整与散文的气势磅礴完美融合。

这种文体革新直接催生了、等盛唐诗人的创作风格,其《广达楼下夜侍酺宴应制》中 灯火还同不夜城 的宏大意象,较之 铁马秋风大散关 更添盛世气象。

站在龙门山的等身观音像前回望,苏颋的一生恰似其笔下的盛唐气象——既有 九天阊阖开宫殿 的辉煌,又含 万国衣冠拜冕旒 的包容。

这位在政治与文学领域双峰并峙的宰相,用其 骨鲠清静 的为官之道、 思若涌泉 的文学才华,为后世树立了的完美典范。

当我们在2025年重读《全唐文》中他留下的九卷文章时,仍能感受到那个时代扑面而来的朝气与风骨,这或许正是历史给予这位盛唐名相最珍贵的馈赠。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:借师助剿,唐朝跟清朝有什么不一样?

在这些借师助剿的案例中,很多成为经典,很多却一地鸡毛,比如唐朝借师回纥对比吴三桂借师清军。

那么,为什么唐朝取得成功而吴三桂却遗臭万年了?静夜史认为有以下的不同导致了不一样的结果: 1、主借身份不同:唐朝是国家元首,而吴三桂是边将臣子 755年,一场安史之乱打破了盛唐气象,整个北方陷入战火之中,因为承平日久,唐朝北方边境空虚,面对骁勇的集团,唐军无力抵挡,加上玄宗错误的决策,很快洛阳沦陷,紧接着是潼关、长安! 玄宗仓皇出逃四川,而太子北上灵武即位,这就是。

此时,想要彻底消灭安史叛军,就要先收复两京,即长安和洛阳,这样也可以提振唐军的士气,所以唐朝向回纥借兵收复两京。

757年,唐肃宗李亨向回纥英武可汗借兵,因为唐朝和回纥的关系一直不错,和回纥可汗的关系为兄弟关系,这种国家元首之间的借兵更多的是国与国之间的一场交易。

而吴三桂不同,此时的已经灭亡,吴三桂及5万吴军成为的孤岛,虽然明朝灭亡了,但是吴三桂不具备成为天下共主,因此吴三桂始终是一个臣子的身份,在地位上就比、李自成等低一个层次。

在当时的情况下,吴三桂更应该是一个军阀,一个没有主人的军阀。

在多尔衮眼中,吴三桂更像是一只,没有和自己谈交易的资格。

这样的人,是不会得到多尔衮尊重的,把他当枪使还差不多! 2、借师目的不同:唐朝为收复国土,而吴三桂为冲冠一怒 在唐朝面临兵力不足的问题时想到了回纥,唐肃宗的目的就是收复两京和周边的国土,这让唐朝的形象无比高大。

本来唐朝也是可以不用借兵回纥的,但是在当时兵力不足的情况下,这意味着唐军要和叛军进行漫长的持久战,毫无疑问,这造成的伤害更大。

当然,兵不能白借,帮不能白帮。

为了回报回纥,唐朝答应收复长安后,“土地、士庶归唐,金帛、子女皆归回纥” 不过在收复长安后,唐军将劫掠目标改为洛阳。

《》列传第一百四十五记载:“初,收西京,回纥欲入城劫掠,广平王固止之。

及收东京,回纥遂入府库收财帛,于市井村坊剽掠三日而止,财物不可胜计” 。

《》列传第一百四十二上记载:“耆老以缯锦万匹赂回纥,止不剽”。

所以,为了收复国土,唐朝和回纥做了交易。

在损失大量财务的基础上实现了光复首都的目标。

而吴三桂就有点私仇的意味了。

因为李自成集团的“追饷”,吴家被李自成敲诈勒索,这还不算,为了逼迫吴三桂投降,李自成将吴江老小全给绑了,这让吴三桂十分愤怒,而在得到吴三桂不投降的消息后,李自成集团杀掉了吴三桂家人,并大举进攻山海关,逼着吴三桂投降多尔衮。

在吴三桂的信中,有这样一句话:“乞念亡国孤臣忠义之言,速选精兵,直入中协、西协,三桂自率所部,合兵以抵都门。

灭流寇于宫庭,示大义于中国,则我朝之报北朝者,岂惟财帛?将裂地以酬,不敢食言。

” 从这里可以看出,为了借兵消灭李自成,吴三桂自作主张割让土地。

自古以来土地就是比命还要重要的东西,比如“祖宗疆土,当以死守,不可以随便尺寸于人”。

也许吴三桂只是哄哄多尔衮,但是这种行径着实令人不齿,和唐朝奉献财务的做法形成了反差。

而且最重要的是,消灭李自成是为私仇,吴三桂也没有提什么恢复大明社稷的话。

这和唐朝借兵回纥又是两码事! 3、被借主体不同:回纥为部落联盟,而清朝为封建制政权 唐朝时期的回纥,长期是唐朝的藩属,到唐朝安史之乱的国难时期,也不过和唐朝结为兄弟,自始至终都没有僭越到唐朝之上。

一直以来,回纥都是部落制的政权,因为没有完成封建化的改革,回纥不具备南下中原和唐朝争夺中原统治权的能力和想法。

而清朝不同,从开始,清朝就一直在为消灭明朝而努力,在时期,清朝终于完成封建化进程。

这意味着清朝和明朝一样,在制度上站在了同一起跑线上。

1644年,明朝灭亡,借助吴三桂主动投降的契机,多尔衮果断出击,,迅速完成了入主中原的所有工作。

因为准备充分,且觊觎已久,因此清朝的策略成熟而高效,本来和清朝合作的吴三桂瞬间成了清朝的新员工。

而被耍的吴三桂没有办法,只能一条道走到黑! 所以,吴三桂偷鸡不成蚀把米的行为,注定是要遗臭万年的! 随机文章木乃伊士兵被发现,80具一战士兵冰冻木乃伊遗体猛禽f22战斗机速度2410公里/小时,多次坠毁被叫停(疑设计缺陷)旧日支配者中最强大的生物,奈亚拉托提普恐隐藏实力宇宙中真的有硅基生命吗,存在硅基生命/但硅基生命被发现了是谣言世界上重要的十大海峡,土耳其海峡仅第八/具极高军事战略意义迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!