安德烈·纪德的作品有哪些?都有着什么特点

纪德通过宗教和性这两个主题,

【千问解读】

纪德通过宗教和性这两个主题,表达了他在追求自由和真理的道路上,面对灵与肉、社会道德规范和自由信仰之间的矛盾冲突。

为了解决内心的矛盾,他选择了写作和旅行,试图让自己的内心世界得到平静和谐。

纪德在旅行中尝试每一种可能,在写作中让人物展现他内心的冲突,并且让他们践行他自己内心的每一种可能性的选择。

他尝试通过东西方文明的探索和自我书写的方式,让人们去了解他的一切,进而展示人的复杂性,这是作者自己内心矛盾的折射,是作者对人生、对社会思考后的感受书写。

这不仅扩展了作品含义的多重性,展示了人们性格的复杂性,也增强了作品的生命力。

在纪德的作品中,反叛与赎罪两个主题是紧密联结在一起的。

纪德具有空前强烈的反叛意识,同时又具有十分浓厚的宗教意识,母亲的宗教传统对他产生了刻骨铭心的重大影响,因而他在每一次反叛之后,都会带来难以言尽的心灵忏悔。

纪德毫不犹豫地让自己的行为和作品介入到时代的斗争中,他激烈地反对和,谴责极权统治,为同性恋辩护,主张打破禁锢人性的清规戒律。

纪德的创作兼容并蓄,表现出异彩纷呈的多种文学流派的风格,他有的作品是自然主义的,有的作品是象征主义的,有的作品是惟美主义的,甚至有的作品还是荒诞主义的。

艺术特色 风格 纪德一生所接受的思想是杂驳的,混乱的,自相矛盾的。

他先后接受了惟美主义,象征主义,自然主义,甚至还多多少少有一点存在主义意识。

他极力寻找艺术之美,同时又强调美与道德无关,这显然来自于惟美主义者王尔德和象征主义者马拉美的影响。

写作成为了纪德发自内心的根本需要,至少从他一生的艺术追求来看,纪德人生价值的主导倾向还是他早年所接受的惟美主义。

同时,纪德的道德观又是一个复杂的综合体,既包括对旧道德的批判,又包括对电气化时代新道德的困惑,因而他才会如此地自相矛盾。

事实上,由于母亲的强烈影响,宗教从幼年时代就植根于纪德的内心深处,所以他内心冲突异常激烈,而纪德的许多作品都是对自己内心世界和现实生活的描写。

或者说,写作构成了他基本的生活形态。

于是纪德就不断写作,不断体验,不断思索,并且根据内心情感和思想变化来进行创作。

更为重要的是,纪德深爱着福楼拜,他探索的重要主题就是个体的自然人如何使得天性得到完善和发展,而不是社会人应该具备何种伦理道德。

也正由于他对自然人的关注,所以他也就被道德君子们斥责为道德危险分子。

或者说,纪德关注的焦点仅仅只是人的道德、人的本性和人的命运,他提出了问题却默然不作解答。

有时他也喋喋不休地阐释自己对人的见解,目的却不是为了教化引导读者,而仅仅只是用来透彻地理解自己。

他的作品是对人的生存经历的各种可能性的展示,而不是对人作出评价,这种公正客观的艺术姿态也就使得他的小说非常接近于新闻类体裁。

人物形象 纪德笔下的人物几乎总是陷入一种预设的欲望与道德的两难境地而无法解脱,在人格上也表现出二元对立的结构,这似乎演绎了纪德自身的内在困境,“无论说什么或者干什么,我好像总是被分成两半,一半在后面看着另一半在前面犯错误,在看笑话,无动于衷,或者煽耳光,喝倒彩。

当一个人是这样地被撕成两半,他是无论如何不能有一颗诚实之心的,甚至无法理解诚实二字为何物”,确实如此,纪德一生就像米歇尔一样在道德责任与真诚自我之间,努力寻求一个平衡的支点。

所以,纪德笔下的人物,某种意义上讲是作家自我内在困境的想象物,它以一个相似的灵魂,用来否定作家自身内在的分裂,以找回人性失却的天堂。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

张抡《踏莎行·秋入云山》:词人在语言艺术上已是炉火纯青了

里居及生卒年均不详,约宋高宗绍兴末前后在世。

好填词,每应制进一词,宫中即付之丝竹。

抡所著有《莲社词》一卷,存词100余首。

《文献通考》及绍兴内府古器评二卷,《四库总目》并传于世。

那么下面小编就为大家带来张抡的《踏莎行·秋入云山》,一起来看看吧! 踏莎行·秋入云山 张抡〔宋代〕 秋入云山,物情潇洒。

百般景物堪图画。

丹枫万叶碧云边,黄花千点幽岩下。

已喜佳辰,更怜清夜。

一轮明月林梢挂。

松醪常与野人期,忘形共说清闲话。

《踏莎行》,调名取自陈羽诗《过栎阳山溪》中“众草穿沙芳色齐,踏莎行草过春溪”。

词名之为《喜朝天》,赵长卿词则名之《柳长春》。

双调,五十八字。

上下片各三仄韵。

张抡这首《踏莎行》上片写秋天山景,下片写仲秋赏月。

“秋入云山,物情潇洒,百般景物堪图画。

”第一句先以“秋”字点出节令,然后以“入”字写出秋来的动态,再以“山”字指明秋入的处所。

前方着一“云”字,点明山势高峻,耸立云端。

通过此句四字,把本词描写秋山的意旨交代出来。

接下去,用第二句写秋入云山所带来的变化。

“物情”二字,指山中景物的情态。

“潇洒”,乃清秀爽丽之貌。

这两个字最宜于表现秋天风物秀逸的风韵。

如《玉华宫词》:“万籁真笙竽,秋色正潇洒。

”张抡说“物情潇洒”,不只是写到秋之于物的作用,而且写出景物之情。

仿佛山中草木有知有情,秋来之际显出潇洒的姿容。

而从“物情”的“潇洒”之中,又可见出词人潇洒的笔意,词家之清韵。

景中有我,我在景中,情深意远,极尽赏爱之意。

接着第三句紧续一笔,“百般景物堪图画”,“百般”极言景物之多,千姿百态,争艳斗奇,蕴含着无限的诗情画意,故而说“堪图画”。

张抡这首词,可说是以画入诗,诗中有画。

山景胜绝,无处不美,目不暇接,要有一番选择,用最典型的景物写出秋山之美,于是词人以写出丹枫、黄花两景。

“丹枫万叶碧云边,黄花千点幽岩下。

”这是两句的对偶句。

第一句,“丹枫”,亦称霜叶、红叶。

谓枫叶经霜而红,色艳如丹,故称为“丹枫”。

“万叶”,极言枫叶之多。

“丹枫万叶”四字点带出层林尽染万山红遍之景。

“碧云”,青白色的云气。

句尾的“边”字,是个忽视不得的字眼。

丹枫的位置、山势的高大均由此字点出。

说明火红的枫叶层层叠叠,依山而上,一直铺展到碧云旁边,描绘出碧云与红叶相映,山色与青空交辉,丹枫似锦、万山如绣的秀丽景色。

晚唐诗人写过一首《山行》绝句:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

”后两句也是极写枫林霜叶之美和赏爱不尽的情趣,向为脍炙人口的名句。

杜牧用比喻写霜叶之红,张抡则以碧云映衬丹枫之色。

,异曲而同工。

为描述红叶之美,古代诗人竞驰才思,极尽形容之妙。

杨万里曾赋一绝,题为《秋山》,诗云:“乌臼平生老染工,错将铁皂作猩红。

小枫一夜偷天酒,却倩孤松掩醉容。

”以浪漫的笔调,拟人化的手法,十分风趣地写出了小枫醉容可掬的形象。

再接着看张抡的词,“黄花”,即黄菊,以其色泽金黄,故称之为“黄花”。

“千点”,是远而望之,言其小而多,也表现其点缀分布之广。

“幽岩”,清幽寂静的山岩。

有岩而幽,说明草木丰茂,一片青绿。

“下”字,点出金菊的位置,在山岩深幽之处。

无数的菊花,点点洒洒,如散金碎黄,镶嵌在万绿丛中,显得分外明丽耀眼,描绘出岩壑含翠、金英秀发的清幽景色。

古来写丹枫、黄花的诗词,车载斗量,不可胜数。

但分而言之者多,兼而写之者少。

即使兼写,也很难找到能与此媲美的妙句。

朱庆余《观涛》写过“高楼晓望无穷意,丹叶黄花绕郡城”,可谓秀美而有意趣,但终究略逊一筹。

张抡这两句词,就所构成的画面来说,突出的主体景物是丹枫、黄花而分别以碧云、幽岩作为陪衬。

高远处,在淡采素墨的背景中,抹出浓烈之色;深幽处,在重笔濡染的衬底上,点出鲜明之色。

淡中见浓,浓中有淡,明暗变化,对比强烈,构成一幅色彩斑斓、意境深远的秋山画卷,充分显示了词人摹写景物的艺术才能。

古人云:“江山明秀发诗情”。

正是可爱的自然风光激发了词人的灵感,才写出了这两句情韵俱到的好词。

另一方面,好诗好词又是在长期创作实践中,经过得到的。

在这方面,古代诗人的感受是很深的,经验也是非常丰富的。

认为写诗必须持之以恒,永不间断,所谓“生应无辍手,死是不吟时”。

到了84岁还坚持不懈地奋力创作,说是“无诗三日却堪忧”,成为最多产的诗人,一生留下了上万首诗词。

为了斟酌一句诗、一个字,诗人们往往是呕心沥血,倾注了全部精力。

为积累诗句,马上特置锦囊,每有所得,辄书之以投囊中。

为“推”、“敲”二字,想得出神,竟然骑马闯进的仪仗队而不自知。

他苦吟苦写,乃至于“两句三年得,一吟泪双流”。

其中甘苦,大有一言难尽的味道。

另一个苦吟诗人,为写得好一些,焚膏继晷,日夜习作,自道是:“夜学晓不休,苦吟神鬼愁。

”还有一个卢延让,更是险觅狂搜,殚精竭虑,为“吟安一个字”,以至于“捻断数茎须”,说是“险觅无应闷,狂搜海亦枯”。

,不胜枚举。

我们并不主张闭门索句,凭空臆造,一味雕琢。

但字斟句酌,刻苦磨炼,以严肃认真的态度从事创作,是写出好诗好词的首要条件。

的“春风又绿江南岸”是尽人皆知的名句,其中的“绿”字之所以写得形象生动,掷之于地可作金石之声,乃是经过十几次的反复修改而后得到的。

伟大的现实主义诗人杜甫,论才华论技巧,都是冠绝千古的,然而他在创作中始终,常常是“新诗改罢自长吟”。

而且他的诗作愈老愈严格,自道是:“晚来渐于诗律细”,“语不惊人死不休”。

古往今来,无数的事例证明了一条永恒不变的法则,那就是作家不仅需要才华,更重要的是要有认真、严肃的创作态度,才能熔铸出好的诗句,写出好的作品。

由此看来,张抡这两句词,虽说只有十四个字,然而却是来之不易,付出了艰苦劳动的。

下片换头三句,写仲秋夜月之美。

“已喜佳辰,更怜清夜,一轮明月林梢挂。

”仲秋,是一年一度的佳节,人人欢度,故而曰“已喜”。

又逢天气爽朗,夜空碧清如洗,因而格外高兴,故曰“更怜”。

下面由写意转而写景,点出“一轮明月”。

月圆如轮,高挂林梢,银辉流洒,清光烛地,正是赏月的大好时刻。

故而末结两句云: “松醪常与野人期,忘形共说清闲话。

“松醪”,用松膏酿制的酒。

《复至裴明府所居》云:“赊取松醪一斗酒,与若相伴酒烦襟。

”“野人”,山野之人。

“期”,约会之意。

“忘形”,语出《庄子·让王》:“养志者忘形,养形者忘利,”杜甫《醉时歌》云:“忘形到尔汝,痛饮真吾师。

”张抡这两句写词人常与山野之人相约饮酒,,不拘形迹地在月光下谈天说地,淡泊的心境与清幽的月色交融在一起,表现出闲适惬意、的山居乐趣。

综上所述,可以看出,这首词在语言上是很有特色的。

音韵和谐,辞意兼美,清丽秀润,亲切自然。

词人在语言艺术上,的确是达到了炉火纯青的地步。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

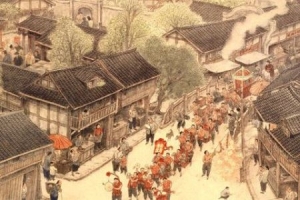

张抡《烛影摇红·上元有怀》:南宋词咏叹上元节中的佳作

里居及生卒年均不详,约绍兴末前后在世。

好填词,每应制进一词,宫中即付之丝竹。

抡所著有《莲社词》一卷,存词100余首。

《文献通考》及绍兴内府古器评二卷,《四库总目》并传于世。

那么下面小编就为大家带来张抡的《烛影摇红·上元有怀》,一起来看看吧! 烛影摇红·上元有怀 张抡〔宋代〕 双阙中天,凤楼十二春寒浅。

去年元夜奉宸游,曾侍瑶池宴。

玉殿珠帘尽卷。

拥群仙、蓬壶阆苑。

五云深处,万烛光中,揭天丝管。

驰隙流年,恍如一瞬星霜换。

今宵谁念泣孤臣,回首长安远。

可是尘缘未断。

谩惆怅、梦短。

满怀幽恨,数点寒灯,几声归雁。

此词为上元节感怀之作,通过今昔对比在感伤个人身世遭遇之时抒发亡国之痛。

上阕极言往日宫中繁华欢乐的盛况,下阕抚今追昔,写南渡后第一个上元节的冷落,令人有隔世之感,表现了深深的故国之思。

结句以“数点寒灯,几声归雁”,与上阕遥相呼应,形成鲜明对比。

一荣一枯,盛衰异象,使人读之不忍。

此词风神摇曳,上阕辞采华丽,境与情谐,下阕语含悲酸,情致凄婉,是词咏叹上元节作品中的佳作。

上阕描绘往日宫中元宵节的热闹繁盛,写景叙事极其华艳。

起头二句极写宫廷殿宇的壮丽,宫城的双阙高入云天,凤院里楼阁弥漫着淡淡的春寒气息。

接着五句写宫中宴饮,恍若游于仙境,去年的上元夜陪伴在君王左右,侍候他出席豪华的盛宴,玉殿里的珠帘高高卷起,宫女如仙,舞姿翩翩,此情此景,只应天上才有。

“瑶池”、“玉殿”、“蓬壶”、“阆苑”均喻宫苑有着仙境般的豪华和气派。

“五云深处,万烛光中,揭天丝管”,继续浓墨描写,那呈现着五色祥云的深处,的烛光中,音乐的声音直上九天,这里极写上元夜君臣沉溺歌舞、声乐彻天的盛况。

下阕抚今追昔,表现了深深的故国之思,语含悲酸,情致凄婉。

“驰隙流年”二句由浓情回忆转入人世的慨叹。

时光如白驹般飞逝,在一瞬之间又是一年。

“驰隙”、“星霜”均表达年华易逝的感悟。

接着是“今宵谁念泣孤臣,回首长安远”,“谁念”二字,极哀婉凄楚,表达了作者怀念故土的沉痛之情。

“可是尘缘未断,漫惆怅、华胥梦短。

”词义又转进一层,可惜词人的尘心未断,依然不停地怀念故国,那过去的时光就像一场场春梦一样短暂,想起这些令人产生无边的惆怅。

末三句“满怀幽恨,数点寒灯,几声归雁”,表现出梦破后的凄凉冷寂,如今却只能满怀幽恨,一个人相伴寒灯,听着归雁叫声。

三个短句,极传神。

此词上阕浓艳,下阕凄婉,极写盛衰异象,诚挚真切,在南宋词咏叹上元的作品中算得上一篇佳作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。