解密:清代时期东北的宁古塔披甲人是些什么人?

这句话的意思虽然直白易懂,宁古塔与披甲人却鲜为人知。

《清稗类钞.地理》有云:“宁古塔,

【千问解读】

这句话的意思虽然直白易懂,宁古塔与披甲人却鲜为人知。

《清稗类钞.地理》有云:“宁古塔,历代不知何所属,数千里内外无寸碣可稽,无故老可问。

”其如此说,皆缘该地偏远寒荒,汉人善文墨者罕至。

又及昔年满洲土著无学少文,志书阙如。

故而涉及该地人事文字稀少零星。

“无寸碣可稽”虽略有夸张,却也大致不虚。

宁古塔为清代边镇要塞,有满洲军屯兵驻守,其兵卒名曰“披甲人”。

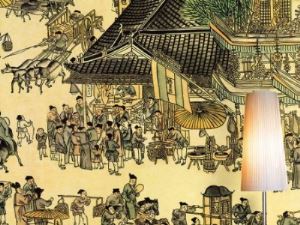

宁古塔 宁古塔是清代吉林边镇治所名,为努尔干都指挥使司辖地。

金国氏于此处起兵,系女真族发祥地及金朝国都上京会宁府。

为靺鞨忽汗水,先秦之古肃慎国。

宁古塔东北呼尔哈又是满洲始祖居处。

朝大学士《满洲源流考.卷十三》云:“本朝始祖定居之地屯河在宁古塔东北呼尔哈,近绕宁古塔城。

”宁古塔城位于吉林市东五百九十里(今黑龙江省牡丹江市西南约三十公里之宁安市),南距朝鲜界六百里,东至大海三千馀里,北至混同江蒙古界六百里。

辖地东西阔八百馀里,南北六百馀里。

二十八年(1902),于宁古塔城置绥芬厅,宣统二年(1910)更名宁安府。

此后,宁古塔治所不复存在。

宁古塔以塔名而实无塔。

朝吴振臣《宁古塔记略》:“相传昔年有兄弟六个,各占一方。

满洲称六为宁古,个为塔。

其言宁古塔犹华言六个也。

”朝萨英额《吉林外记.卷二》云:“宁古塔,国语数之六也。

开国方略,六祖各筑城分居,称宁古塔贝勒,因以为名。

”清初宁古塔治所在旧城,康熙五年(1666)迁入新城,二城相距六十馀里。

宁古塔城周长八里(比北京紫禁城稍大),有四座城门。

城墙系土坯砌成,内外抹细泥,厚二尺,高六尺五寸。

城中另有内城,周长二里许,有东西南三门,北面为将军衙署。

内城无民户居住,皆系衙署官兵隶卒。

三百多年前的宁古塔一带山林茂密,江河密布,虎豹熊罴,百兽出没。

八月(阴历)即下大雪,九月中旬江河封冻,十月地裂盈尺。

冬季下雪三四尺厚,大雪可至丈深而没人。

夏季有数百里沼泽,满语曰“哈汤”,其泥淖深不可测。

土著人管水在草中如淖者曰“红锈水”,人必须踩草墩儿而行,稍有转侧偏差人马俱陷落而亡。

宁古塔偏远寒荒却遍地是宝。

东珠、人参、貂皮、水獭、鹰鹞、兽皮、鱼类、山珍等皆为宁古塔一带最有名。

除上述特产外,其他山蔬野蔌无不佳者,且无所属而任人自取採拾。

当时该地惟不产稻米且无盐。

每年十月往南六百里即到图们江边,与朝鲜会宁府边民易货。

换回牛、马、纸、笔、扇、铁、盐、稻米等物。

稻米到了宁古塔城,每升须二三钱银子,惟招待客人方舍得食用。

宁古塔山林遍野,古树参天。

该地无磁瓦陶器,碗盏碟盆皆以独木为之。

房屋大小不等,或三楹或五楹或带两厢,所用木料极大。

搭屋建房配以极长细草,以白泥抹墙,滑润可观。

房舍墙厚几尺,屋内西北南三向皆为炕。

炕上铺席,席上覆以大红毡毯。

房屋一律坐北朝南,一进。

窗户皆由外关闭,以防夜间猛虎撞进。

屋内无椅櫈,惟有炕桌儿,进屋皆上炕盘腿儿而坐。

东北三宝人参、貂皮、乌喇草皆宁古塔特产。

惟人参一项,内地医药家与土著人认识存有偏差。

人参生长于深山草藂中,较普通野草高出尺许,以八九月间採拾最佳。

生人参皆白色,蒸熟后带红色。

红而明亮者,表明其劲头儿足精神饱满,为一等。

医药家以白色人参为贵,名之为“京参”,又称因土质不同故有红白二种,此大谬。

宁古塔掘参人,白天採得,当晚便蒸。

第二天晒于太阳下。

晒干后有大有小又白有红,并非地域土质不同,实为劲头儿精神之足与不足所致。

宁古塔土著人贵红参而贱白参,与医学药家之理相悖。

乾隆三十九年作吉林御制诗《人参》:“奥壤灵区产神草,三桠五叶迈常伦。

即今上党成凡品,自昔天公荐异珍。

气补那分邪与正,口含可别伪和真,文殊曰能活能杀,冷笑迷而不悟人。

”(萨英额《吉林外记.卷一》)宁古塔人以红色是否明亮分辨人参贵贱,乾隆帝用金口一尝便知真假,不知宁古塔人冷笑否。

披甲人 披甲即披挂铠甲之意。

“披甲人”一词为清代特有,指满洲八旗兵卒。

披甲人不限于东三省,全国各处皆有满洲八旗军披甲人驻守。

《平定准噶尔方略.正编卷三十三》:“其所派兵丁,由八旗前锋护军披甲人内挑选年力强壮者。

”《世宗宪圣训.卷十七》:“上谕户部,今年雨大屋漏墙欹者多,朕轸念披甲人等家贫不能修理,特加恩赐,务使人人得所。

著动户部库银九万两赏给八旗,每旗一万两。

上三旗内府佐领一万两,令得修理房屋。

” 宁古塔驻守屯兵平时打猎承差,又称打牲兵丁。

遇战事,则出征打仗为披甲人。

宁古塔设副都统总领。

披甲兵丁按差事分为参户、蜜户、渔户、猎户、鹰户、狐户、獭户、鹳户等,皆属内府三旗。

清代,有将罪犯及眷属发往宁古塔、黑龙江披甲人为奴之例。

《世宗宪皇帝硃批谕旨.卷一百九十三》:“窝隐贩卖之人照开窑子光棍例,将为首之人拟斩立决,护送牵合及用银兴贩之人俱照为从例,发往宁古塔等处给披甲人为奴。

”该处罚并非法外刑,《大清律例》有明文:“凡盗窃临时拘捕,为首杀人者,照强盗律,拟斩立决;为从者,应发往吉林、乌喇、白都诺、宁古塔等处披甲人为奴。

”(《卷二十四.刑律条例》) 顺康年间,宁古塔满洲披甲人不会汉语,朴实诚信讲义气。

发配至宁古塔给披甲人为奴者皆为内地人,此项处罚即为流刑。

内地人有逃跑者,宁古塔人一般不举告。

若有被追回者,主人及周边土著一起作证该人系自行返回,以令官府不追究治罪。

该地路不拾遗,颇有古风。

土著披甲人向店家赊买绸缎蟒服,店家拿出黒貂皮一张作为易货样品,口头约定来年照此规格偿还黑貂皮若干张。

第二年,土著披甲人必照样儿还清。

本主儿若有他事不能来,则亦托人送到。

这些土著披甲人相距城里店家数百千里且素不相识,而无一爽约。

店家及土著披甲人,诚信至哉。

土著披甲人出门儿不带盘缠,途中经过之处随意食宿。

每户人家遇有客人投宿,无论识与不识,“马有青刍客有粟”,来人食宿及马匹草料全管,不取分文。

民风淳朴,性情憨厚。

土著人无作揖打恭之礼,相见惟执手而叙。

妇女以右手抚额点头为拜,抚额点头而跪为行大礼。

土著披甲人彼此称“阿哥”,呼年长者曰“马发”,父曰“阿玛”,母曰“葛娘”,伯父曰“昂邦阿玛”,夫曰“畏根”,妻曰“叉而汉”,男人曰“哈哈”,女人曰“赫赫”,姊曰“格格”,妹曰“那”,小厮曰“哈哈朱子”,丫头曰“叉而汉朱子”,人参曰“恶而诃打”,黑貂皮曰“色克”等。

披甲人有追踪寻迹之本领。

凡人畜经过草地,凭足迹能追寻数十里而无差错。

该地猎户称“炮手”,老虎叫“老妈子”,熊曰“黑瞎子”。

宁古塔披甲人四季皆出猎打围。

有朝出暮归一日猎者,有两三天而归打小猎者,有秋天打野鸡围者,有冬季打大围者。

凡打大围,披甲人排阵而行。

成围时,无长官命令不得擅射。

该地虎豹颇畏人,惟熊最凶猛,能拔树掷人。

野猪大者六七百斤,獠齿如象牙,弯卷锋利。

其周身松油厚寸许,名曰“挂甲”,刀枪箭皆不能入,炮手惟以箭射入其七窍方可猎杀。

披甲人所豢养猎犬极勇猛,能搏击虎豹。

野鸡最健硕,肥油厚一寸。

鹰以“海东青”最名贵,能捉天鹅,一日可飞二千里。

另有白鹰、芦花鹰亦极贵重,为进贡之物。

雕个儿大且多,用其翎毛为箭羽。

打大围历二十天乃归,猎得有虎、豹、猪、熊、獐、狐、鹿、兔、野鸡、雕羽等物。

每年京师户部颁赐进贡貂皮者袍褂、靴帽、汗巾、扇子等物品各一捆。

宁古塔人不知用扇子,发配至此地汉人以零星物件儿即可与其交换。

披甲人最喜欢大红绣金袍褂及各色绸缎,把铜钱儿响铃缝缀衣服上,行路叮当带响儿。

宁古塔东北千馀里之“黑斤人”(赫哲)有留发梳髻者,耳垂大环四五对儿,鼻穿小银环儿。

黑斤之地以产貂皮享名,富者以雕翅盖屋,以貂皮为裘帐,以狐皮为被褥。

这些在内地皆珍贵之属,价格极昂。

黑斤迆北土著名“乌稽鞑子”,又称“鱼皮鞑子”。

因其穿鱼皮衣,食鱼肉为生而得名。

该地鱼大,曰“打不害”,皮厚而软,日光下有五色文锦。

黑斤等地披甲人英勇而不畏死,一人能搏杀猛虎。

康熙帝甚爱其勇,常赐以官爵及流徙者为其奴。

数年间,这类勇士升至宁古塔城又至奉天,次年奉旨进京,时称其为“衣扯满洲”。

满语衣扯为新,即“新满洲”之意。

新满洲做了官而不知为贵。

宁古塔将军对他们说,你们当官了,须学习礼仪。

长官约他们一起上衙门,有戴树皮斗笠的,有背口袋的,有光脚的。

众人见了无不大笑。

将军命坐,他们把肩上口袋往地上一撂,垫屁股而坐。

其虽身着官服,口袋仍搭肩上,须臾不离。

奉命进京时,有人不愿离开故土,朝廷亦不勉强,听任其留本土。

几人进京,数百人聚于郊外送别,哭声震天。

夫妻离别相抱,亲脸唧唧有声。

(参清吴振臣《宁古塔记略》) 随机文章乾隆的一些生平事迹领导风格?毛毛虫效应是什么思维?是要不断创新不然一事无成为什么挖到太岁会死人,太岁值钱勾起心中邪恶的欲望/造成1人死亡揭秘海市蜃楼形成的原因,光折射形成的仙宫和神仙(以假乱真)世界上最大的黑洞有多大,是太阳的180亿倍/可媲美整个银河系迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

日轮花真的吃人吗,解密食人花吃人原因 花朵是黑寡妇帮凶

日轮花外表艳美,且芳香诱人,传闻这类花是毒蜘蛛的帮凶,协助其把人咬死。

日轮花真的吃人吗?下面我们解密食人花背后故事。

日轮花真的吃人吗当作一种食人花,日轮花有着非常灵敏快速的反应,还有着巨大的力气。

当有人在野外碰到它,不管是茎、叶、花等,都能把人抓住。

日轮花的叶子会变成鹰爪一样,抓住人不放,而此时潜藏在这个植物后面的黑寡妇蜘蛛会迅速爬到人的身上,咬人,因为这类蜘蛛毒素很强,会快速致人死亡,最后把人吃掉。

曾经有个科考队遇险日轮花的故事,话说这只考察队到亚马逊考察,其中有个新队员张晓林,对这里环境都很好奇。

某天张晓林在溪边洗完澡,正打算离开的时候,闻到了一股浓郁的香味。

果然,在附近发现一株陌生植物,该植物拥有大叶片,大约一米的长度,几十个叶片围着主干形成轮状。

更让人惊奇的是,绿叶上生长着非常美丽的大花,香气十足。

张晓林看到这一幕,不由自主的向前触摸花朵。

而就在此时,惊恐的事情发生,周围的绿叶迅速将其缠住,使他不能动弹。

随之而动的,就是有大群的蜘蛛涌向并且啃咬他的身体,此时张晓林迅速拿出信号枪叫来了同伴,这才脱险。

八旗铁幕下的权力密码:解码清代皇权与旗权的博弈图谱

这套源于女真狩猎组织的制度,在268年间经历了从军事动员工具到皇权延伸触角的蜕变,其内部等级序列的每一次调整,都折射出满洲统治集团对权力的重新分配。

一、八旗等级的金字塔结构 清代八旗以镶黄旗为尊,正黄旗次之,正白旗居三,构成 上三旗 核心。

镶黄旗因旗色为黄底镶红边,且成员多为亲军,自时期便确立其 头旗 地位。

据《清实录》记载,该旗在年间辖有84个整佐领,兵丁达2.6万,麾下聚集着瓜尔佳氏、等顶级满洲世家。

正黄旗则以纯黄旗色彰显皇权正统,其92个整佐领的规模居八旗之首,末代皇后即出身该旗。

下五旗形成相对松散的权力集团:正红旗、镶红旗、正蓝旗、镶白旗、镶蓝旗由宗室诸王分领。

其中正红旗虽在努尔哈赤时期由统领,但至清末仅存74个佐领,兵丁2.3万,沦为人口最少的旗分。

镶蓝旗在皇太极时期曾因旗主济尔哈朗的政治投机而短暂崛起,终因舒尔哈齐家族的边缘地位,在乾隆年间佐领数仅87个,成为事实上的 末旗 。

二、权力天平的动态校准 八旗地位的升降始终与皇权扩张同步。

1643年皇太极驾崩后,多尔衮借摄政之机将正白旗纳入上三旗,形成 两黄一白 的权力新格局。

此举不仅使正白旗佐领数激增至86个,更将侍卫皇室的核心职能从正蓝旗手中夺走。

亲政后立即将多尔衮势力连根拔起,将正白旗彻底收归直辖,完成上三旗的最终定型。

晚年的 暴露出旗权对皇权的潜在威胁。

帝即位后,通过 制度打破旗主对皇位继承的影响力,同时设立 八旗都统衙门 将旗务管理权收归中央。

至乾隆时期,八旗佐领制度彻底官僚化,旗主仅保留名义上的统辖权,实权完全掌握在皇帝任命的都统手中。

三、等级差异的具象化呈现 八旗等级差异在军事、政治、经济领域形成立体化区隔。

上三旗承担紫禁城四大门禁卫任务,其兵丁享有 月饷三两 的优厚待遇,而下五旗仅负责京师外围驻防。

在取士中,上三旗享有 翻译科 单独录取特权,镶黄旗在乾隆年间考中者多达137人,而镶蓝旗同期仅29人。

经济特权方面,上三旗在京畿地区圈占的 旗地 达1200万亩,是下五旗的3倍。

镶黄旗王公贵族在热河承德拥有23处皇庄,年收租粮12万石,而正红旗佐领仅能在顺义、密云等偏远地区获得少量田产。

这种经济分层直接导致旗人社会分化,至年间,上三旗旗人中经营当铺、钱庄者占比达37%,下五旗则以务农、做工为主。

四、制度衰变中的权力重构 随着兵和湘军的崛起,事职能逐渐虚化。

年间,正蓝旗在镇压太平军时出现整营溃逃事件,迫使清廷转而倚重的湘军。

但八旗制度作为满洲统治合法性的象征,其等级体系反而得到强化:帝大婚时,皇后所属镶黄旗获得20万两白银的额外赏赐,而同期镶蓝旗选送的妃嫔仅得3万两。

这种制度惯性延续至时期。

1905年废除科举后,镶黄旗子弟仍可通过 荫生 制度进入京师大学堂,而镶蓝旗旗人若想进入新式学堂,需额外缴纳 旗学捐 200两白银。

这种不平等最终在中遭到清算,1912年《清室优待条件》明确规定 八旗生计由政府设法维持 ,标志着这套存在300年的等级制度正式退出历史舞台。

八旗等级制度犹如一柄双刃剑,既通过严格的身份区隔维系了满洲统治集团的凝聚力,又因制度僵化加速了王朝的腐朽。

当镶黄旗的王公贵族在醇亲王府邸中挥霍祖产时,正红旗的底层旗人正在朝阳门外与汉人佃农争夺水源。

这种等级制度造就的不仅是军事组织,更是一个将特权固化到基因层面的利益共同体,其兴衰历程恰似一部用黄绸包裹的封建社会解剖书。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。