古时候官场年龄潜规则:为什么官员在年龄上造假?

与靠好爸爸做官者大多虚增年龄的做法相反,通过得官者有不少人自减年龄。

就连《儒林外史》

【千问解读】

与靠好爸爸做官者大多虚增年龄的做法相反,通过得官者有不少人自减年龄。

就连《儒林外史》中的那个“忠厚人”范进都一减就是24年,那些滑头滑脑的人该减多少? 北宋的一个夏季,一道发自汴京的人事任命,在朝野掀起广泛质疑。

任命的内容是:原吏部员外郎(正七品)文及甫以龙图阁直学士知陕州。

用白话讲,相当于一个研究员出任陕州市长。

至于为什么引起质疑,则要从文及甫28岁的年龄说起。

虽然这个年纪做官很常见,但是一个28岁的青年干部得到如此重任,当时的人在惊讶之余,不免要对当事人的家庭背景浮想联翩。

一打听,,原来小文同志是当朝太师、平章军国重事文潞公家的六公子。

谜底揭开,舆论哗然。

门下省谏官、王觌在朝会上当面参劾一手操纵这项任命的中书侍郎,说他“非次进用文及甫”的动机是“欲(巴)结文彦博”。

由此可见,从古代官员的年龄问题观察古代仕宦制度变迁,倒是可以作一番有趣的探讨。

察举腐败催生官员年轻化 从史书记载看,秦皇汉武时代的官场大概还不存在年龄问题,最著名的事例如甘罗,年方十二,就以出使赵国有功,官拜上卿。

而据《战国策》介绍,此上卿亦非凭空提拔,在此之前,他已经是相国属下的一个正规官员,任少庶子,职责是协同中庶子负责中高级干部(卿、大夫)庶生子弟的教育工作。

《汉书》卷七十六共收六个昭宣时的二千石高官传记,其中有五个都是在甘罗这个年龄段就参加工作了,因此可知,当时出任公职,没有严格的年龄限制。

年龄成为问题的由来,始于察举的腐败。

所谓察举,就是州郡每年要向中央推荐人才的选官制度。

常规的推荐科目主要是孝廉和秀才,并称入仕正途,好比后世进士登第。

谁能料到,法久弊生,把持察举大权的特权阶层玩起了垄断仕途的潜规则:你在甲州提拔我的子弟,我在乙州荐举你的子弟,等到被举者也当上握有察举权的郡守后,再荐举当初举我者的子弟……汉明帝永平元年(公元58年),长水校尉樊倏上书反映这个问题:“现在郡国举孝廉,都举那些能够有所回报的年轻人,至于那些有名望有学问的年长者,大多数都。

”说明在这个宗师自主选才、门生循环相报的过程中,孝廉的整体年轻化趋向也愈加明显起来。

但是这种年轻化不仅仅使察举丧失了选贤纳士的本义,对改善吏治也无益可言,所以到了时,有尚书令左雄上书说:“郡国每年举孝廉,都是马上就要授职施政、教化民众的,应该选取那些老成可用之人。

称:‘四十不惑’;《礼记》称:‘四十曰强,而仕。

’请从现在起规定:年龄不十,不得察举。

”这个建议很快就被期望中兴的顺帝采纳,阳嘉元年(公元132年)冬11月,他“初令郡国举孝廉限年四十以上”,但是对于那些有特殊才干的,才华如同颜回、子奇之人,可以不拘年龄。

这道诏令,很可能是有史以来第一次把儒家的“四十强仕”思想落实为法定制度,后人称作“阳嘉新制”。

两个月后,138个年龄在60岁以上的年高有才之人被中央统一授予官职,成为“阳嘉新制”的第一批得益者。

与此同时,“限年四十”的制度也得以比较认真地执行。

实行新制的第一年,有个广陵荐举的孝廉徐淑来尚书台接受复审,负责审核的官员看他年貌远远不及四十,徐淑说:“诏书不是说,才华有如颜回、子奇就不拘年龄吗?所以本郡就选上我了。

”经他这么一说,倒把这位官员给难住了。

左雄听说了,就问徐淑:“当年颜回,请问你闻一知几?”徐淑答不上来,当场就被退回了。

是怎么选拔后备干部的 历时近300年,好像没有制定过一个一以贯之并且能适应各种“出身”的做官年龄标准,但是据开元二十一年(公元733年)6月颁发的一个有关改革人事制度的文件所叙,在此以前的大体情况是:“凡人三十始可出身,四十乃得从事。

” 先从科举一途看,那些的人中,不乏少年,如郭元贞、陆贽、杨嗣复、郑畋都是18岁及第。

但这些都是,多少年才出一个。

通常情况下,能在20岁至25岁这个时段题名金榜的,就可以称少年得志了。

而享有这种荣耀的,往往也以精英、才子型人物为多。

于贞元十六年(公元800年)考取第四名进士时,虽然已经29岁了,但在同榜登科的17人中,却还是最年轻的,“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”,十分得意。

这样看,走科举一途者,20多岁即获“出身”是令人羡慕的,30岁左右“始可出身”则是通常情况。

所谓“出身”,就是做官资格。

想要真正走上仕途,还得经过吏部主持的考试,还要“守选”,就是等待分配工作。

这一段时间,等上三五年甚至七八年都很正常。

21岁登第,正式授官时已26岁;25岁登第,正式授官时已35岁。

如果在此期间发生祖父母、父母去世的丧事,还必须在家守丧,于是从及第到始任官职的间距还要拉长。

因此可知,30岁获得做官资格的人,到40岁才能登堂上任,即当上正式的国家干部,才是寻常现象。

唐代科举中,尚有专为早期教育成功者设置的童子科。

这是汉魏时期就有的传统,就是12岁以下、至少能背诵一部儒家经典的早慧儿童,可由郡国向中央荐举,经面试合格,授童子郎,就是“少儿后备干部”。

前文说到汉顺帝时尚书令左雄倡议将察举孝廉的年龄限制确定为40以上,其实左雄也赞成梯队式的干部培养办法,当时有“汝南谢康、河南赵建,年始十二,各能通经”,就是经他本人奏拜为童子郎的。

还有,《志》卷十五记:司马朗12岁试童子郎,监试官见他“身体壮大”,怀疑他实际年龄早已超标,于是严加盘问。

司马朗气愤地说:“我这么大块头是天生的,我虽然稚弱,却没有羡慕高官的风气,折损自己的年龄以求早成,这不是我的志向!”儿童背诵一部儒家经典,并非特别难的事,可是因为一旦通过,就是入仕捷径,因此考场上以大小伙子冒充童子军的,,即司马朗所讲的“损年以求早成”。

何况那时还没有骨龄检测这种技术手段,监试官什么的则完全可以收买。

唐朝举童子的条件比前代更严,年龄多限制在10岁以下,而且必须由最高一级地方行政长官推荐。

时,裴耀卿8岁,试《毛诗》、《尚书》、《论语》及第。

还有一个王丘,11岁通过童子举及第,别人诵经,惟独他自己要求作文,于是声名大扬。

童子获得做官资格后要等多长时间才能授官呢,我们仍以裴耀卿、王丘为例:裴耀卿8岁及第,“弱冠拜秘书正字”,就是20多岁才授职。

王丘则是“弱冠,又应制举”后,才授职奉礼郎的。

但相比30岁获得做官资格的人,到40岁才能登堂上任的平均水平,举童子的上岗时间应该说大为提前了,于是“望子成官”的家长都想钻营这条捷径,猫腻在所难免。

所以到时,礼部侍郎杨绾上奏请求废除这一“侥幸之路”。

往后停复无定,可见其争议之多,大概和今天的“奥数”是否应该举办不相上下。

再好的制度都比不上一个好爸爸 所谓荫叙,就是特许皇亲、勋贵和中高级官员的子孙凭门第血统获得出身。

但是从办理荫叙手续到正式得到任官资格,都要经过规定途径和时间的历练。

不过拿科举与荫叙作比较,虽然都是“三十始可出身”,但荫叙是有“爸爸加制度”作保障的,科举却是一条道的博杀。

以著名的边塞诗人为例,举有道科及第,50岁才当上了副县级的县尉。

还有《秦妇吟》的作者,直到59岁才进士及第,官拜校书郎。

孙国栋先生曾依据大量文献资料作综合研究,发现一个唐代官员从入仕到升为从五品郎中,跻身高官行列,平均历时约15年左右。

倘若有幸生在一个六品之家,哪怕是20岁补斋郎,30岁得出身,40岁授官职,官场上厮混“得法”,混到59岁,说不准也混到一个从五品高干了。

对比韦庄59岁刚站在起跑线上,真让人羡慕通五经不如有个好父亲啊。

更令人感叹的是占尽便宜的荫叙,其种种关于年龄的限制也只是写在纸上而已。

如高宗朝的宰相,外表上一团和气,内心里阴险狠毒,人们背地里叫他“人猫”。

史传上说他们家连襁褓中的娃娃也荫补了官职。

德宗朝的宰相李晟,生有15个儿子,3个早夭,存活的12个人人当官。

第10个儿子李听,在7岁的时候“以荫授太常寺协律郎”,就是乐队指挥。

别人也就是挂个名,他则“常入公署”。

太常寺小吏当他是个娃娃,“不为致敬”,孰料小李大怒,竟“(命)令鞭之见血”。

再如文宗朝的宰相裴度受命出任山南东道节度使时,给上疏说:臣有个儿子裴让,“是资荫授官”,现任京兆府参军。

其实“年甚幼小,官无职事”,守在任上干不了什么事,离开岗位也没妨碍,恳请天恩,让这小子随我赴任吧。

官员为何在年龄上做“假账” 与靠好爸爸做官者大多虚增年龄的做法相反,通过科举得官者有不少人自减年龄。

为什么呢?洪迈说有两个原因:其一,一旦科场及第,自有富贵人家争相说亲,选婿当然是年纪越轻越好,故希望及早傍上大款富婆的王老五们,多在办理应试手续时先将年龄减去;其二,时期留下来的制度,凡应试规定次数以上而未能及第、年在60以内的举人,可以别作一甲奏名,从宽赐给出身,并授官职,通称“特奏名”或“恩科”。

要满足这些条件很困难,往往是一生潦倒考场,总算在应试次数上达标了,但年龄已过60了。

很多人想到可能会有这么一天,于是从一开始就减年,最后抢在档案年龄还未到60时,讨一个“恩科”出身。

这些人因为资浅年高,仕途上已经没什么发展前景,所以得官后大多数都跟清正廉洁沾不上什么边,只求在退休前把钱袋塞满,就是、孔文仲所说的:“此曹垂老无他望,布在州县,惟务黩货以为归计。

前后恩科命官几千人矣,可有一人能自奋励,有闻于时?而残民败官者,。

”此乃上的“59岁现象”,因与年龄相关,顺便一说。

除了各种具体官职选任的年龄刻度以外,求官者究竟应该“增年”抑或“减年”的又一个重要参照标准是仕途上的年程,当时的通识是30以上、50以下是为官理政的黄金时段。

如果是过了55岁以后才取得出身的,一般多授教官闲职。

倘是年近60者,只能得到有名无实的官职,令回家待选。

试与历经数十年血拼才得功名的老进士老举人换位思考,如此结局岂不是连老本也捞不回来?所以多数人都早早备好了减年应试的传统武器。

一旦榜上有名,《同年录》上的“年齿”都是假的,待“同年宴会,又序真齿”。

谁料由明入清,又有进步,就是王士祯感叹的:“三十年来士大夫履历,例减年岁,甚或减至十余年,即同人宴会,亦无以真年告人者,可谓薄俗。

”据说西方风俗以询问女士芳龄为失礼,而中国官场以打探“真年”为禁忌,恰能相映成趣。

再把话说回来,“薄俗”也只是王士祯的嘲讽之语,事实是吃尽辛苦,好不容易才混进官场,谁不想多混几年?故减年应试实乃放之四海而公行的潜规则。

以《儒林外史》中的范进为例,一出场就向学道大人坦承:童生20岁应考,如今考过20余次;童生册上写的是30岁,实年54岁。

照其岳父胡屠户的批评,他是个“烂忠厚没用的人”。

忠厚人一减就是24年,那些滑头滑脑的人该减多少?你说还有哪个人肯相信做老实人不吃亏的虚言空话? 随机文章万叶集简介最有观赏性的悬崖跳水,从58米悬崖跳入水中腿骨脱臼钱塘江大潮形成的原因是什么,天体引力和独特地形早就大潮曲速引擎能实现吗,NASA成功测试/未来人类到月球或许只要4小时人类进化最完美形态,细数人类十大进化失败/大脑并不完美迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

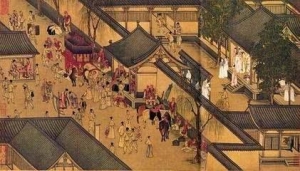

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古时候最早的监狱长什么样?

在史前时期,对于战败方的人,胜利方处理的方式很残忍,要么直接杀掉,要么用来活祭,很难善待他们。

据后世史料记载,战败之后,不但杀了他,而且把他的皮剥下来崩在鼓上,还经常敲击,发出雷鸣般的声音。

那么,对于那些一时不能杀死的人犯人或者奴隶来说,怎么处理呢? 自然是要关押起来,关押的地方就是牢。

所谓牢,原本是拴着牛羊的地方,可见当时的犯人或者奴隶是被当做牛羊来处理的,也需要捆绑起来。

实际上,牢是在才出现,在商朝之前,牢狱的雏形是“丛棘”。

众所周知,夏商时期,中国刚进入文明社会没多久,生产力还很低下,人口也很少,连铜制工具都还是稀有物品,夏后商后所居住的宫殿也不过是茅草房。

所以当时的国家没有足够的条件,去建造壁垒森严的监狱。

故而,为了处理战俘和罪犯,人们只能用非常简易、粗陋的丛棘,来关押这些人。

丛棘,是我国古代最早的监狱形态,严格来说还算不上监狱。

所谓棘,就是荆棘。

荆棘是一种野生植物,也叫“酸枣”,这种植物最大的特点就是枝上有很多长长的尖刺。

秋季以后,枝干老化,荆棘上面的尖刺会变得更硬,堪比铁钉,锐利异常。

所以常用来鞭打犯人,古人为表自己道歉的诚意,还常常,就是身上背着荆棘条,希望别人来鞭打自己。

荆棘极易伤人,后世许多武器也是模仿其而来,比如狼牙棒,流星锤等等。

为了防止战俘和罪犯逃跑,人们就从山上砍来很多荆棘,编织成墙,围成一圈,然后把这些人手脚捆着,丢在里面。

荆棘枝丛稠密,刺儿多、又很坚硬尖,用荆棘围成的地方,猫不能钻,狗不能入,鸟儿也不敢落在上面,更不用说人。

所以用荆棘丛来关押战俘和犯人,十分安全,根本不需要再派人监视。

这就是史书上所说的“系用徽墨,置于丛棘”。

后世的牢房虽然不再使用荆棘,但却还保留着荆棘的影子。

时,关押死囚犯的监狱上面,就会有铁丝网,铁丝网上面有许多锋利的铁丝头,密密麻麻,直如铁制“荆棘”。

这些铁荆棘的作用,就是防止犯人越狱。

这种铁荆棘至今仍有,可见丛棘的历史悠久。

随机文章商朝的尧是被哪个女人迷昏头的?夏朝以前的官职制度是什么样的?楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)揭秘打哈欠为什么会传染,受到信息暗示/跟随大众一起打哈欠水星和金星哪个温度高,金星水星表面温度是多少(金星温度更高)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!