十万大军打了10小时,史书上竟然只记载死了68个!

其实朱厚照除了贪玩外,还有着过人的“军事才能”,单从他的谥号“

【千问解读】

其实朱厚照除了贪玩外,还有着过人的“军事才能”,单从他的谥号“武宗”,就可以看出他是一位能征善战,崇尚武功的皇帝。

朱厚照从小的梦想就是像祖先朱元璋、朱棣那样骑着马,南征北战,大败天下无敌手,只是由于环境的原因一直没有实现自己儿时的梦想。

时间到了公元1517年,朱厚照接到边关急报:蒙古王子率5万大军来犯,朱厚照听到消息后,不是惊慌失措,而是,因为他终于等到一展宏图的机会了。

当群臣听到皇帝要御驾亲征的消息后,严厉拒绝了皇帝的要求。

当然大臣们是替皇帝的安全着想。

要知道,距离被俘才过去了70多年,明朝大臣们现在心里还有阴影呢,所以一万个不愿意让皇帝御驾亲征。

朱厚照呢是铁了心的要出去,于是在手下的帮助下,顺利的出了居庸关,然后来到了宣府。

朱厚照想要打仗,以皇帝的身份是不行的,他自己给自己封了一个官:总督军务威武大将军总兵官,同时还定了级别和俸禄,看起来像模像样的。

1517年10月份,蒙古小王子的5万大军准备攻打大同,边关守将和下人们都急了,的劝皇帝赶快回北京,无奈朱厚照已经下定决心,要和蒙古军一决雌雄。

朱厚照不慌不忙,调兵遣将,从容应战。

前几次都是小规模的接触战,未分出胜负。

明军和蒙古军真正的较量是在应州城,蒙古军负责攻城,明军则是守城。

战斗从早上天不亮一直持续到下午日落,蒙古军撑不住了,小王子只好下令退兵。

史称“应州大捷”(战斗的过程大捷自行脑补一下哈)。

值得表扬的是朱厚照自己还亲手杀死了一名蒙古兵。

奇怪的是朱厚照死后,大臣们写的《武宗实录》,里面却记载了很诡异的结果:蒙古军队阵亡十六人,明军阵亡五十二人。

我们知道,当时蒙古军是5-6万人,明军比蒙古军还要多一些,双方加起来10万多人,在一块火拼了十几个小时,最后竟然死了这么几个人,显然是有问题的。

只能说明一个结果,大臣们在黑朱厚照,毕竟这位皇帝玩世不恭,贪玩,自然不受到大臣们的待见。

另外从史书来看,从此以后的很长一段时间里,蒙古鞑靼部再也没有敢侵犯明朝,这得给蒙古人留下多大的心理阴影,才不敢来犯呢? 如果仅仅只是死了几十个人,就不敢侵犯,这也太不符合蒙古的血统了。

显而易见,应州之战,蒙古军伤亡惨重,被打怕了。

而这场毫不起眼的战斗,也成了朱厚照“勇猛无畏”的唯一证明,小编宁愿相信是真的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

已知宇宙最热的地方,伽马射线暴比太阳的温度高几十万倍

宇宙中最热的地方:伽马射线暴伽马射线暴是在巨大恒星的燃料耗尽时,爆炸而产生的,是宇宙中最热的地方,伽马射线暴出现的时间短至千分之一秒,长达数小时,会在短时间内释放出巨大能量。

它在几分钟之内会产生出比太阳光高几十倍的温度,相当于万亿年太阳光的总和。

在1987年,科学家观测到一颗恒星爆炸,产生出伽马射线暴,在地球上探察到的这次爆发产生的中微子表明,这颗恒星的内部温度竟然高达约2000亿K,而太阳表面的温度是580K,这远远不能与宇宙最热的地方,伽马射线暴相比。

伽马射线暴是超高能量光线的短暂闪耀,运用特别调制的望远镜一天可观测到一两次。

伽马射线暴被认为是黑洞诞生的标志,当一颗巨型恒星的内核坍塌或者当两颗超高密度的中子星碰撞时就会形成黑洞。

科学家认为伽马射线暴在产生过程中会诞生1万亿K左右温度的由相对论粒子构成的一个巨大火球。

然而这并不是宇宙中最热的结论,而是已知宇宙中最热的地方,科学家猜测宇宙大爆炸的腹心,一个由温度和密度组成、宇宙由此发端的奇点,其最高温度恐怕得以10的32次方来计量,在这个数量级上现有的物理学知识已经远远不够了。

宇宙中最冷的地方宇宙里的温度极低,但还没有任何地方达到绝对零度,但回力棒星云是宇宙中最冷的地方,它位于半人马星座,距离地球约5000光年,它的温度约有零下272摄氏度,这是一个比较年轻的行星状星云,它正在快速膨胀,并且在消耗能量,从而产生冷却效果,让自己的温度变得非常低。

和其他星云不同,"回力棒星云"旋转的两翼并不平衡,这个天体之所以被称作回力棒星云,是因为天文学家最初使用地面望远镜对其进行观察时,发现其弯曲的外观与澳大利亚土著使用的武器回力棒相似,便以此命名。

随着技术手段的进步,1998年,哈勃太空望远镜的观测结果对这一形状进行了修正--看起来更像一个蝶形的领结。

捕捉到“回力棒星云”芳容的“阿尔马”设在阿塔卡马沙漠中海拔5000米的高原上,那里几乎没有任何湿气或植被,能对天空一览无余。

专家解释,这个“回力棒星云”简直就是宇宙的冰箱,有什么需要保鲜的东西都可以先放到那。

它只比绝对零度高1度,是深冷速冻的好地方,这真是宇宙极冷之地啊!

逍遥津迷雾:八百破十万背后的真实兵力博弈

这场战役的兵力记载在《》中呈现明显矛盾:曹魏方面称以 步卒八百破贼十万 ,而孙吴阵营却未留下具体兵力数据。

通过史籍互证与军事逻辑推演,这场战役的真实兵力图景逐渐清晰。

一、孙吴兵力的虚实之辨 东吴对外宣称的 十万大军 实为战略威慑手段。

建安二十年(215年)发动前,刚经历荆州南三郡争夺战,其兵力部署呈现显著特征:部攻取长沙、零陵、桂阳三郡时 督兵两万 ,屯驻巴丘御 以万人 ,孙权亲率中军驻陆口节度诸军。

若按东吴总兵力十万计,扣除江东留守部队及沿江要塞驻军,实际投入合肥方向的兵力应在四至五万之间。

从军事动员规律看,东吴当时已显疲态。

该年五月孙权方结束与的湘水划界谈判,七月即挥师北上,军队未经休整便长途奔袭七百里。

这种 未得喘息即再战 的用兵方式,与《兵法》 役不再籍,粮不三载 的用兵原则相悖,暗示其实际可用兵力有限。

二、曹魏守军的精准配置 合肥城内七千守军构成严密的防御体系。

张辽、乐进、李典三将虽无明确统属关系,却形成互补的军事架构:张辽以 勇冠贲育 的特质统领突击力量,李典凭借元老身份协调诸将,乐进则以 骁果显名 负责城防。

这种配置既保证攻守平衡,又避免权力掣肘。

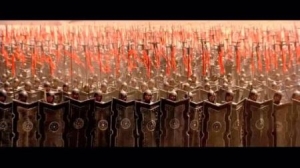

八百敢死队的选拔标准体现曹魏精兵政策。

张辽从七千守军中 夜募敢从之士 ,选拔标准包括:能负甲持械连续作战四时辰(约八小时)的耐力、熟悉江淮地形的水战能力、至少参与过两次战役的实战经验。

这种 的精锐部队,与普通守军形成质量代差。

三、战役进程的兵力较量 首战突袭呈现典型非对称作战特征。

张辽率八百死士清晨突袭时,孙权军正处 未及列阵 的混乱状态。

东吴军阵呈现 前军散漫,中军未固 的典型攻城部署缺陷,被曹军抓住 方营未立,麾盖未设 的战术窗口期。

此役曹军斩首二将、杀数十人,虽未造成重大伤亡,却成功瓦解吴军士气。

逍遥津追击战展现精准的兵力计算。

当孙权主力撤至渡口时,张辽准确判断其 断后部队不过三千 (所部车下虎士千余人+、吕蒙亲卫)。

曹军以八百精锐对阵吴军后卫,利用冲击与弓弩压制,迫使孙权陷入 桥板尽毁,马跃断桥 的绝境。

此役吴军损失包括司令战死、宋谦、重伤,但总伤亡未超三千人。

四、数字背后的军事逻辑 八百破十万 的夸张记载源于多重政治需求。

黄初六年追念张辽战功时,刻意强调 以步卒八百破贼十万 ,既为彰显先帝识人之明,亦为强化曹魏正统性。

这种宣传策略在达到顶峰,张辽因此入选武庙六十四将,与关羽并列。

真实兵力对比仍呈现显著优势。

即便按最保守估计,东吴投入合肥方向的兵力为四万,曹魏守军七千,双方兵力比仍达5.7:1。

这种差距下,张辽通过两次精准打击(突袭中军+追击断后),成功制造 以寡击众 的战场态势,其战术价值远超单纯兵力对比。

五、战役余波的历史回响 逍遥津之战重塑了江事格局。

此役后东吴北伐频率骤降,孙权用兵风格转向 持重谨慎 ,其晚年发动的、洞口之战等,均呈现 大军云集而浅尝辄止 的特征。

曹魏则借机强化合肥防御体系,将守军扩编至万人,并修建 张辽冢 以震慑江东。

这场战役更成为军事心理学经典案例。

张辽止啼 的典故在江东流传数百年,东吴儿童闻其名即不敢夜啼。

这种心理威慑效应,使曹魏在后续濡须口之战中,仅凭三千水军即迫使孙权签订和约,印证了《》 不战而屈人之兵 的至高境界。

当后世反复吟诵 八百破十万 的传奇时,更应关注这场战役揭示的军事规律:真正的以少胜多,不在于绝对兵力对比,而在于对战场态势的精准把控、对敌方心理的深度洞察,以及将有限兵力转化为战术奇点的能力。

张辽在逍遥津创造的军事奇迹,恰似一柄用兵法铸就的手术刀,精准切割着敌军的心理防线,其战术价值至今仍在军事院校的沙盘推演中熠熠生辉。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。