清朝皇室宗亲分为黄红紫带子三类 红带子能获得什么爵位

【千问解读】

其实清代各方面的制度基本都承袭于,但是清代也都吸取了明代的教训,在各方面制度上都进行了革新,也包括皇族成员管理制度上也都进行了改革,就像黄带子、红带子、紫带子的区分。

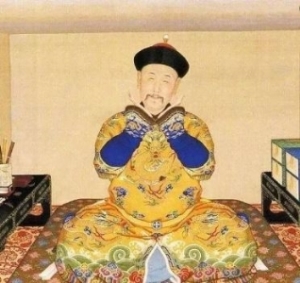

在清太宗时期,皇太极推行汉化,效仿明代皇室的皇族姓氏制度,将皇族姓氏定为爱新觉,并且皇太极还区分了皇族近亲和远亲的差别。

皇太极以爷爷塔克世为界限,塔克世一系的后人都属于皇室近亲,是皇室嫡系子孙,被称为宗室,而塔克世平辈以及长辈的同族后人属于皇室远亲,被称为觉罗 觉罗在满语中的含义是远方的意思,可以引申为远支亲戚的意思,所以清代称皇室远亲为觉罗。

不过实际上爱新觉罗家族的姓氏本身就意味着这个家族实际上是满洲爱新部的远支宗亲的意思,爱新觉罗家族一直是爱新部的边缘家族,只不过到了的老爹塔克世时期,塔克世被明代封为建州女真左卫指挥之职,爱新觉罗家族才以远支宗亲逐渐崛起。

皇太极为了区分近亲宗室和远亲觉罗,因此制定了近亲宗室可以佩戴皇帝才能戴的金黄色腰带以彰显身份地位,而远支觉罗则佩戴红色腰带,所以民间俗称为黄带子和红带子。

因此清代的近亲宗室和远亲觉罗外在差别就是腰间的腰带颜色,当然,在家谱中近亲宗室和远亲觉罗也是分开记录的,普通人的族谱叫家谱,而皇帝家的家谱则被称为《玉牒》,而清代的《玉牒》分为三系,一系是帝王支系,也就是记录帝王及其后世子孙的谱系;另外一系是记录近亲宗室的谱系;最后则是记录远亲觉罗的谱系。

在《玉牒》中帝王和近亲宗室都是用黄封面的,而远亲觉罗则是用红封面的。

除了黄带子和红带子之外,还有第三种特殊的皇室成员佩戴紫色腰带,为何说佩戴紫色腰带的人是皇室成员的特殊人群,因为这些人都是因犯事被革除宗籍的皇室成员,最初的时候被革除宗籍的皇室成员与普通无异,其子孙后代姓名不得再被录入《玉牒》,但是到了时期,康熙规定爱新觉罗氏同姓不得通婚,而这些被革除宗籍的皇室成员从血统上来说还是爱新觉罗氏血统,康熙为了避免出现这些被革除皇室宗籍身份的人与皇族成员出现本家通婚的现象,所以就让这些被革除皇室宗籍身份的人佩戴紫色腰带。

康熙还允许这些被革除皇室宗籍身份的人及其子孙后代姓名可以录入《玉牒》中,原来是近亲宗室的人则附录在黄册之后,原来是远亲觉罗的人则附录在红册之后。

而在系紫色腰带的人中除了包括已革除皇室宗亲身份的人,还包括了一位满洲圣人的家族后裔,这个人就是觉尔察·达海。

达海是完善了满洲文字和风俗的人,在皇太极时期被赐号巴克什,这个封号的意思就是满洲圣人的意思,达海在满洲人心目中就如同一般,因此康熙特赐达海家族可以佩戴紫色腰带,并且可以和皇室宗亲一样其家族女性成员不用参加宫廷选秀,以彰显其家族身份高贵。

所以说在清代普通百姓是没有资格佩戴黄、红、紫三色腰带的,这三色腰带代表着佩戴者的身份地位等级象征。

当然,黄带子、红带子、紫带子的差别不仅仅在于一根腰带和在《玉牒》中的记录差别,更重要的还是在于他们在物质上的待遇差别。

清代的爵位分为皇室爵位和民爵,皇室爵位就是专门只能封给皇室成员的爵位,而民爵则是可以封给有功之臣的爵位。

清代的皇室爵位主要分为入八分爵位和不入八分爵位,入八分的爵位包括了亲王、郡王、贝勒、贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公。

不入八分爵位则有入八分镇国公、不入八分辅国公、一二三等镇国将军、一二三等辅国将军、一二三等奉国将军以及奉恩将军。

清代皇室的爵位以入八分和不入八分为界限,八分其实就是指的朱轮、紫缰、宝石顶、双眼花翎、牛角灯、茶搭子、马坐褥和门钉这八种衣食住行的待遇。

朱轮、紫缰指的是马车的车轮是红色,骑马的缰绳是紫色; 宝石顶就是指官帽上镶嵌的宝石不同,在清代只有入八分爵位的皇室贵族才能佩戴宝石顶,而不入八分爵位的人和一二品大官只能佩戴珊瑚顶; 双眼花翎就是指官帽后面的花翎,不入八分爵位的人都只能佩戴单眼花翎,而奉恩镇国公和奉恩辅国公这一级爵位的人是佩戴双眼花翎,贝子爵位往上的高等爵位的皇室贵族佩戴三眼花翎; 牛角灯、茶搭子、马坐褥分别是指晚上照明的射灯和保存热水用的保温垫以及马鞍辔下垫的一层褥子; 门钉则是指府门上的钉子,皇宫中的门钉是九行九列八十一颗,亲王家门的钉子数量是九行七列六十三颗,从郡王级别到奉恩辅国公级别府上门钉数量是一致的,都是七行七列四十九颗,而所有不入八分爵位的府上门钉数量都是一样,是五行九列四十五颗。

而且入八分爵位的人必须在朝廷中担任差事,且不得批准不能离开京城,在出席一些国家大型典礼活动时,入八分爵位的人是要跟在皇帝后面而行的。

相比之下不入八分爵位的人就不需要在朝廷中担任差事,也更加自由可以随时离开京城,出席国家大型典礼活动时则不能跟在皇帝后面,只需要跟在本旗旗主后面即可。

因此从这些可以看出入八分爵位和不入八分爵位在各方面待遇都不一样,入八分爵位很明显待遇要比不入八分高不少,所以也能看出来入八分爵位那都属于是近亲宗室才能被册封的爵位,而不入八分爵位肯定就都是远支觉罗才能被册封的爵位了。

但事实上红带子的远支觉罗能被封到不入八分镇国公和不入八分辅国公这两个级别爵位的人都少之又少,能获封这两个级别爵位的人都是祖上有战功的家族,实际上红带子的远支觉罗能获封最低级的爵位奉恩将军就已经很不错了,绝大多数的红带子的远支觉罗都是闲散觉罗即没有封爵的皇亲。

在清初时期闲散的皇亲没有封爵也就是没有任何收入,与平民无异,只是在社会上身份地位高于平民,并且不受地方官府法律约束,闲散的皇亲如果犯了法是要由地方官府移交到处理的。

因此这些闲散皇亲由于没有收入,所以仗着社会地位和特殊身份不受法律约束,欺压百姓的人有不少,他们根本不会从事生产工作,人品好一些的则生活得也很落魄,因为放不下皇族成员的身份去生产工作,虽然人品好一些不会欺压百姓,但生活的却很落魄。

所以到了时期,乾隆考虑到这些闲散皇亲要么欺压百姓,要么生活落魄,不管哪一条对皇室的名声都不好,于是乾隆下旨赐给闲散皇亲配穿正四品武官顶戴和朝服,并每年给他们发低保,还要求宗人府严格约束闲散皇亲的不法行为,这样这些闲散皇亲才算是稳当了下来。

乾隆所发的这笔低保官名叫作养赡银,也是按照黄带子和红带子分发,黄带子的闲散宗室每年可以从朝廷领取36两银子42斛米;红带子的闲散觉罗每年可以从朝廷领取24两银子21斛米,至于紫带子的都属于被革除宗籍的皇室宗亲,不受惩罚就不错了,自然也不会有任何待遇了。

这笔养赡银是个什么消费概念呢?按照晚清时期的人均收入计算,当时人均年收入大概在6两银子左右,实际上贫民要比这个收入还低,大概在2两银子左右,这么一对比,那这个养赡银给的还是很多的了。

但实际上并非如此,主要依据还是在清代时期京城消费水平比较高,按照史料记载晚清时期京城的五口之家年均开销大概在30两银子左右,这么一算的话,那这笔养赡银还真可以算是低保了,这些黄带子的闲散宗室和红带子的闲散觉罗连孩不敢多生,当然,这是指在京城生活的水平,如果离开京城,那么他们领的这笔钱花起来还是非常富足了。

不过到了晚清时期由于清代各种割地赔款,财政十分紧张,这笔养赡银基本已经发不出来了,所以晚清时期那些黄带子闲散宗室和红带子闲散觉罗依靠这笔养赡银生活的基本都陷入了困境。

红带子觉罗能获封的爵位最高也就是不入八分镇国公和不入八分辅国公,镇国公年收入是700两俸银和700斛禄米;辅国公年收入是500两俸银和500斛禄米。

黄带子宗室能获封的最高爵位则是亲王爵位,清代的亲王每年收入是1万两俸银和1万斛禄米,除此之外清代还规定亲王可以申报一个儿子为亲王世子,作为亲王世子每年还有6000两俸银和6000斛禄米。

也就是说一个亲王每年可以收入1.6万两俸银和1.6万斛禄米,要比那两个不入八分的公爵收入多很多。

那也没办法,谁让黄带子宗室人家是皇帝近亲而红带子觉罗是远亲呢,这才叫亲疏远近之分。

而且在清代想获得爵位其实还很难,不是皇室宗亲生下来就有爵位的,清代的皇室爵位获得途径通常分为功封、袭封、恩封、袭封四种形式。

功封通常就是指立下战功的情况下可获得封爵,红带子觉罗即便立有战功,顶多也就会被封到不入八分镇国公或不入八分辅国公这两级爵位。

袭封就是指儿子继承老爹的爵位,在继承时要按照清代的世袭递降规矩继承爵位,在清代除了极少数获得世袭罔替的家族承袭爵位不需要世袭递降之外,其他的所有爵位都需要世袭递降。

也就是比如老爹是亲王爵位,那么儿子再继承爵位只能继承低一级的郡王爵位,这种封爵前提就是得有一个好爹,能有爵位传承下来。

恩封就是指皇帝很喜欢你,没理由地就想给你封爵。

比如的十三弟,他在康熙时期没有封爵,哥哥雍正继位之后很喜欢他,直接将他晋封为怡亲王,在他死后他的家族更获得了世袭罔替的铁帽子王待遇,胤祥的怡亲王爵位就是典型的恩封,当然这种情况通常都会出现在黄带子的近亲宗室身上,红带子作为远亲觉罗与皇帝的血缘关系都很远了,几乎不会得到皇帝的喜爱和关注,也就谈不上恩封了。

考封是指通过像考试一样成绩优异者获得封爵,这也是清代独有的一种,也是清代皇室宗亲获得封爵的主要途径。

考封的考试项目主要为满汉文翻译水平、骑马射箭和步行射箭三项,主要是针对非嫡长子的皇亲受封爵位的考核,毕竟清代是有着嫡长制度,只有嫡长子才能降级承袭父亲爵位,那其他的儿子想获得封爵就得走考封之路。

但是考封制度的前提还是得有一个好爹,当爹的封爵越高,那么儿子走考封获得的爵位也会相应高一些。

就如上图所示,如果老爹是亲王,那么亲王嫡福晋所生的幼子按照规矩想获封不入八分辅国公爵位的话,就得需要参加考试,而且必须三项考试全部考优才能顺利获封,如果两优一平,就得降级承袭一等镇国将军爵位;如果一优二平或二优一劣,就得降二级承袭二等镇国将军爵位;如果是一优一平一劣,这就降三级承袭三等镇国将军爵位;如果一优两劣、两平一劣、一平两劣及全劣者那就不用想着封爵了,直接变成黄带子闲散宗室了。

不过考封有一点好处,那就是不管是黄带子闲散宗室和红带子闲散觉罗,父亲没有封爵也可以走考封之路,比如父亲没有封爵,红带子觉罗就是以闲散觉罗身份参加考封的话,前提必须是成绩极为优异,可以获得云骑尉这类的小封爵。

清代的云骑尉这个封爵通常都是册封给因公殉职的烈士子女的爵位,年收入大概是85两银子左右,基本相当于一名正五品官的年收入。

虽然云骑尉这个小封爵的地位待遇并不高,但是对于红带子的闲散觉罗来说也算是很不错的收入了,因此在清代考封之路成了很多红带子的闲散觉罗努力奋斗的目标。

写在最后 所以从这些可以看出虽然在清代红带子觉罗算是皇室宗亲,隶属于皇室宗人府管辖,但实际上他们所能获得的封爵和待遇远比黄带子的皇室近亲差很多,毕竟皇帝亲戚也是要分亲疏远近的嘛。

不过清代的皇族差别划分和获得爵位的途径都要相对比之前历朝历代都更加合理,其实清代设置这些规矩无非就是为了限制皇族,也是担心过于庞大的皇族成员群体日后会成为拖累国家财政的负担。

在清代限制皇室成员获得爵位的手段下,清代皇室成员中有爵位的人仅占6.3%,而这些获得爵位的皇室成员中,获得不入八分爵位的人占比为75%,也就是说清代皇室成员中大多数人都只获得了低级的爵位,而清代皇室成员中更是有高达93.7%的人是没有任何封爵,也就是闲散的皇亲。

所以清代的皇族区分对待和获得封爵制度相对都要比其他朝代合理得多,能有效的扼制后期过于庞大的皇族成员成为国家财政负担。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

解析:借师助剿,唐朝跟清朝有什么不一样?

在这些借师助剿的案例中,很多成为经典,很多却一地鸡毛,比如唐朝借师回纥对比吴三桂借师清军。

那么,为什么唐朝取得成功而吴三桂却遗臭万年了?静夜史认为有以下的不同导致了不一样的结果: 1、主借身份不同:唐朝是国家元首,而吴三桂是边将臣子 755年,一场安史之乱打破了盛唐气象,整个北方陷入战火之中,因为承平日久,唐朝北方边境空虚,面对骁勇的集团,唐军无力抵挡,加上玄宗错误的决策,很快洛阳沦陷,紧接着是潼关、长安! 玄宗仓皇出逃四川,而太子北上灵武即位,这就是。

此时,想要彻底消灭安史叛军,就要先收复两京,即长安和洛阳,这样也可以提振唐军的士气,所以唐朝向回纥借兵收复两京。

757年,唐肃宗李亨向回纥英武可汗借兵,因为唐朝和回纥的关系一直不错,和回纥可汗的关系为兄弟关系,这种国家元首之间的借兵更多的是国与国之间的一场交易。

而吴三桂不同,此时的已经灭亡,吴三桂及5万吴军成为的孤岛,虽然明朝灭亡了,但是吴三桂不具备成为天下共主,因此吴三桂始终是一个臣子的身份,在地位上就比、李自成等低一个层次。

在当时的情况下,吴三桂更应该是一个军阀,一个没有主人的军阀。

在多尔衮眼中,吴三桂更像是一只,没有和自己谈交易的资格。

这样的人,是不会得到多尔衮尊重的,把他当枪使还差不多! 2、借师目的不同:唐朝为收复国土,而吴三桂为冲冠一怒 在唐朝面临兵力不足的问题时想到了回纥,唐肃宗的目的就是收复两京和周边的国土,这让唐朝的形象无比高大。

本来唐朝也是可以不用借兵回纥的,但是在当时兵力不足的情况下,这意味着唐军要和叛军进行漫长的持久战,毫无疑问,这造成的伤害更大。

当然,兵不能白借,帮不能白帮。

为了回报回纥,唐朝答应收复长安后,“土地、士庶归唐,金帛、子女皆归回纥” 不过在收复长安后,唐军将劫掠目标改为洛阳。

《》列传第一百四十五记载:“初,收西京,回纥欲入城劫掠,广平王固止之。

及收东京,回纥遂入府库收财帛,于市井村坊剽掠三日而止,财物不可胜计” 。

《》列传第一百四十二上记载:“耆老以缯锦万匹赂回纥,止不剽”。

所以,为了收复国土,唐朝和回纥做了交易。

在损失大量财务的基础上实现了光复首都的目标。

而吴三桂就有点私仇的意味了。

因为李自成集团的“追饷”,吴家被李自成敲诈勒索,这还不算,为了逼迫吴三桂投降,李自成将吴江老小全给绑了,这让吴三桂十分愤怒,而在得到吴三桂不投降的消息后,李自成集团杀掉了吴三桂家人,并大举进攻山海关,逼着吴三桂投降多尔衮。

在吴三桂的信中,有这样一句话:“乞念亡国孤臣忠义之言,速选精兵,直入中协、西协,三桂自率所部,合兵以抵都门。

灭流寇于宫庭,示大义于中国,则我朝之报北朝者,岂惟财帛?将裂地以酬,不敢食言。

” 从这里可以看出,为了借兵消灭李自成,吴三桂自作主张割让土地。

自古以来土地就是比命还要重要的东西,比如“祖宗疆土,当以死守,不可以随便尺寸于人”。

也许吴三桂只是哄哄多尔衮,但是这种行径着实令人不齿,和唐朝奉献财务的做法形成了反差。

而且最重要的是,消灭李自成是为私仇,吴三桂也没有提什么恢复大明社稷的话。

这和唐朝借兵回纥又是两码事! 3、被借主体不同:回纥为部落联盟,而清朝为封建制政权 唐朝时期的回纥,长期是唐朝的藩属,到唐朝安史之乱的国难时期,也不过和唐朝结为兄弟,自始至终都没有僭越到唐朝之上。

一直以来,回纥都是部落制的政权,因为没有完成封建化的改革,回纥不具备南下中原和唐朝争夺中原统治权的能力和想法。

而清朝不同,从开始,清朝就一直在为消灭明朝而努力,在时期,清朝终于完成封建化进程。

这意味着清朝和明朝一样,在制度上站在了同一起跑线上。

1644年,明朝灭亡,借助吴三桂主动投降的契机,多尔衮果断出击,,迅速完成了入主中原的所有工作。

因为准备充分,且觊觎已久,因此清朝的策略成熟而高效,本来和清朝合作的吴三桂瞬间成了清朝的新员工。

而被耍的吴三桂没有办法,只能一条道走到黑! 所以,吴三桂偷鸡不成蚀把米的行为,注定是要遗臭万年的! 随机文章木乃伊士兵被发现,80具一战士兵冰冻木乃伊遗体猛禽f22战斗机速度2410公里/小时,多次坠毁被叫停(疑设计缺陷)旧日支配者中最强大的生物,奈亚拉托提普恐隐藏实力宇宙中真的有硅基生命吗,存在硅基生命/但硅基生命被发现了是谣言世界上重要的十大海峡,土耳其海峡仅第八/具极高军事战略意义迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

明朝为什么很难出好帝王是怎么回事?跟清朝相比有什么分别

” 很明显,唐甄的这段话指的就是明朝的诸帝,有为者如朱元璋、朱棣父子俩,好像也没有跻身进入“秦皇汉武,唐宗宋祖”那个档次里面去。

后人想起朱元璋,除了他是贫民出身以外,就是他疯狂的杀戮和多疑的性格。

朱棣人们可以联想到的也是下西洋和《》以及北征蒙古。

从帝国内部来说,明朝的皇帝没有留给后人什么父慈子孝、兄弟情深的故事。

与之相反,倒是有叔叔朱棣与侄子刀兵相见,最后取而代之的“”;有朱棣之子朱高煦和朱高燧的夺嫡反叛;还有与英宗之间的相互猜疑,最后酿成。

同时,明朝的皇帝也没有留下过君臣相得、其乐融融的动人情节,类似刘备之于、唐太宗之于、之于张廷玉。

而更多的是像“胡蓝之狱”、杀建文旧臣,更惨者如、熊廷弼、等人的冤死;在大明最关键的时刻,出了一个,在死后也被抄家清算。

可以这么说,明朝的皇帝留给后人的,基本上是暴虐杀戮、骄奢淫逸、宦官干政和连绵不绝的内忧外患。

那么明朝的皇帝为何大部分都如此不堪呢?或许我们以清朝的皇帝为例可以更好的看出问题的实质。

清朝除了关外时期的太祖、太宗外,一共10位皇帝,除了、和两位不掌权的皇帝稍弱一点外,我们发现剩下的也几乎没有什么昏庸、荒嬉或是无心治国的皇帝,也没有出现过宦官干政或是几十年不上朝导致皇权旁落的情况。

至于晚清腐败的不治之症和鸦片战争导致的列强入侵,使得这些皇帝在现存的体制下无法应付,乃是封建时代的必然,也是专制帝王没有能力面对的。

追溯其根源,还是在于的实行的并非度,而是在众多皇子中选贤任能。

这个体制在时代便有“尔等中有才德能受谏者,可继我之位,若不纳谏,不遵道,可更择有德者立之。

”结果以第八子继位,皇太极死后,经过争斗,福临以第九子继位,福临死后,遗诏以第三子继位。

继位后,试图打破这种局面,他企图以嫡长预立太子,结果以失败告终,雍正得位后,便发明了“”制度,这种制度能充分避免为争夺皇位导致的兄弟相残、父子喋血的历史悲剧,更为重要的是,也保障了继位之君的才学品德。

嫡长子继承制度到了明朝已经非常的不合时宜,假设朱元璋以及后世之君懂得这个道理,虽然不能避免类似“靖难之役”和“英宗北狩”,但是却可以避免武宗荒嬉,也可避免嘉靖朝的“大礼仪”,避免神宗朝的“”和相关的三大案。

明王朝也因此可以省去许多黑暗和混乱。

甚至可以这么说,如果朱元璋在太子病逝后,直接立雄才大略的燕王朱棣继位,也就不可能发生那么多的内耗。

说到底,明朝的大多数皇帝还是无能,因为有嫡长子继承制这个有力保证,即便是弱智也可以稳稳地做上皇位,只不过在当时的体制下,尽管皇帝本人无能极大地削弱了皇权力量,但是由于制度的巨大惯性,皇权在任何时候还是有超乎想象的权威,这也是明朝能统治将近三百年的奥妙所在。

随机文章直升机滑雪有多危险?车王舒马赫几乎撞成植物人手表定律是指一个人不能双重标准,否则会让自己陷入混乱人被吸进龙卷风会怎样 ,99%的人当场死亡/就算不死也会被摔死被黑洞吸进去的东西去哪了,黑洞的出口通向哪里/从白洞吐出揭秘末日景象般的风暴云,从大海袭来的澳洲风暴云就像恶魔降临迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!