明代教育家黄佐:学生若逃学是怎么回事?老师可"罚其父兄"

【千问解读】

私学从春秋时期就出现了,当时社会动荡,官学衰微,一些文化官员就携带着文化典籍和礼乐器走向下层,这便是私学的开端。

但到了宋元时期,官方也开始注重启蒙教育,在各乡镇设立了“社学”这一机构。

时期,政府规定以50家为一社,每社设立学校一所,农闲时就让子弟入学读书。

到了明清时期,政府沿袭了这一制度,在各地建立社学,数目相当多。

据统计,在明洪武年间,仅南京设置的小学数量就达2919所之多。

除了社学,还有义学、村塾、族塾、坐馆等启蒙教育场所。

其中义学有官办也有民办,一般是地方官员或乡绅出资兴办,入学的都是贫困子弟,不用学费;村塾、族塾就是一个村或一个大家族举办的;坐馆、教馆则是有钱人家聘老师给自家孩子或亲友孩子上学,《》里、等人所上的学校就属于坐馆性质。

家人连坐的处罚制度 对社学的入学年龄规定:“民间幼童十五以下者。

”即15岁以下的孩子都可参加,入学时也不需要考试,招生数额也没有限制,凡是愿意读书的,都可以来参加。

不过有些地区对儿童入学会采取强制性措施,如规定:“民间子弟八岁不就学者,罚其父兄。

” 除了刚入学时要举行“开笔破蒙”礼仪外,古代学生上学后还要经常举行各种其他礼仪。

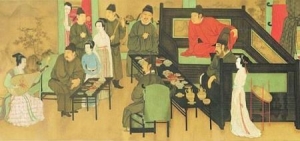

学生入学时,如果是进官方小学,会举办入学典礼。

在大成殿内,就有一幅学生入学典礼图。

正式上学后,每隔一段时间,还要举行祭拜圣人的礼仪。

学生表现好的话也会得到奖赏。

沈鲤主张:学生勤学、守规矩、有进益者,给免帖一纸,遇该责时,可以用免帖抵充一次。

并且,如果学生勤学守规矩,还记录在簿,就可积1分,积满10分,则告诉东家,给纸笔犒赏一次。

学生不听话,先生可以用戒尺打学生手心。

在明代,一位叫黄佐的教育家就提出:“无故而逃学,一次罚诵书二百遍;二次,加扑挞,罚纸十张;三次,挞罚如前,仍罚其父兄。

”老师不仅可以“扑挞”学生,甚至可以处罚学生的家人。

放假模式 古代小学教育,也注重劳逸结合,因此也会有假期,但那时没有寒暑假之说,假期也没有今天多。

如明代的小学,每个月只有谒圣这天放假。

而到了清代,每个学校根据自身要求会有不同的上学时间和放假规定,比如清代人唐鉴所办的义学规定,每天5时至7时到校,17时至19时回家,每年自正月十五开学,一直上到腊月十日才散馆,休假时间就只有每年的年末,不到一个月的时间;而有的学校则规定每天7时至9时入学,15时至17时回家,另外每个月仿照古人休沐之意,放假3天,此外不得擅自离校;还有学校规定,每日日出上学,日落放学,9时至11时吃午饭,每年端阳初四、初五,十四、十五,清明,七月半,十月朔各放假一天,平时概不放假。

就是说古代小学有的是平时休假,有的则是集中到年末一次性休完,中间除非有紧急情况才能请假,否则都视为旷课。

随机文章卡桑德简介西汉武帝以后外戚主掌朝正的原因是什么?盘点中国十大天坑,夺得多项天坑世界之最(最深/最大/最多)二战苏联主力战斗机浅析,共15000多架速度碾压德军战机长剑10巡航导弹威力,杀伤范围2公里能瞬间摧毁万吨级舰艇迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

广西出土明代古墓,竟发现一块瑞士手表

对于中国人而言,悠久的历史和博大精深的文化,注定了会有更多奇怪的事情的发生,而在这些奇怪的事情之中,发现又成为人们最为惊叹的事情。

据说在广西曾经发掘出一座明代古墓,在墓中出土了一块戒指,上面还刻着瑞士英文字母。

对于这件事情,专家还称:“这是真的”。

那么,到底事情的真相是什么样的呢? 2008年11月,上思县发现了一座明代古墓。

12月11日,中央台记者的两个记者和中国铜鼓研究会理事长、广西文物专家组组长、原广西自治区博物馆馆长蒋廷瑜先生来到上思县,对墓地考察、采访报道。

中午十一点左右,考察报道队在对现场和周边环境进行考察、录像的过程中发现,巨棺(较小那个)出土的墓坑边还有一片5公斤左右的三合土(巨棺由三合土制成),挖出之后,从三合土的碎片上掉下了一个金属物品。

考察队员赶紧将其捡起来,结果发现这是一枚“戒指”。

对戒指的材质进行辨认后发现,它是铜制品,个头和普通戒指一样大小,“戒指”的表现呈现出了手表的形状,而时针和分针指向10点6分,边缘也有像手表上发条的纽,整个“戒指”颇像一个袖珍手表。

后来,有人将“戒指”的内部擦了一下,发现里面有梅花桩凹陷的花纹,可以从中看到两个清晰的大字“瑞士”。

专家们认为,即使这是用来陪葬的手表,但是当地人并没有金实物做成袖珍状的习惯。

同时,世界上第一块用于佩戴的手表诞生于1904年(也有人认为是1918年),因此在的时候,手表并不存在。

同时,手表传入中国的时间比这还晚,是近几十年的事情,而石棺的年代久远。

也就是说,这块手表是“陪葬品”的概率并不大。

但是,倘若手表不是陪葬品,那么它又为何会出现在墓坑附近,并且还被后人给发现了,这件事情总是有些离奇的。

不过,对于这里面的原因,考古学家依旧没有得到一个准确的答案,这“手表”究竟是什么年代的物件,用来作什么,又怎么出现在墓坑边的泥土里,这仍然是一个难以解开的迷团。

参考资料:《上思巨棺》 随机文章运20大型运输机数量猜测,未来100架造价20亿元二战日本九二式重机枪,最差重机枪却收割无数生命(需11人伺候)鲨鱼为什么一直游动,鲨鱼一直游不累吗(不游动会窒息死亡)切尔诺贝利巨鼠,因为核辐射发生了基因突变/凶残的吃人为什么来了美国就发胖,为什么在美国喝水都胖/你是不是有胖人基因迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

南平现400年前刊刻建本 曾是明代流行书籍

该“建本”书名统称《活法大成》,三册建本分别名为:《仰止子详今名家润色诗林正宗七卷》、《仰止子详考古今名家润色诗林正宗之十三卷》和《仰止子详考古今名家润色韵林正宗之十六卷》。

据《福建古代刻书》载:《仰止子详考古今名家润色诗林》和《仰止子详考古今名家润色韵林》系余象斗自编自刻的类书,总共刻有十八卷。

刊刻时间大约在明万历二十八年(1600年),迄今已有400多年历史。

据中国最具权威的“建本”专家、国家图书馆研究员华先生鉴定:该“建本”为明万历间刻本,建阳书林余象斗刻本。

据悉,余象斗刊刻的《仰止子详考古今名家润色诗林》善本唯有部分分卷珍藏在国家级图书馆,但不齐全。

余象斗,福建建阳书坊人。

约、万历、年间前后在世。

又名文台,字仰止。

坊名双峰堂、三台馆等,自称三台山人。

他是明代最有名气的书坊刊刻家,也是通俗小说的编著者。

他所编印的书,品种多,数量大。

其代表作有:《皇明诸司公案传》、《北游记》、《南游记》等卷,余象斗双峰堂刊刻的《志传评林》是现存最早的《水浒传》完整刻本之一。

《书林清话》:“夫宋刻书之盛,首推闽中,而闽中尤以建安为最,建安尤以为最。

” 细观这三册“建本”, 在其扉页中间刊刻有“三台馆山人 仰止 余象斗编辑;吏部左侍郎 九我 李廷机校正;书林双峰堂 文台 余氏 刊行”的字样,表明这是著名明代著作家、刊刻家余象斗的刻本无误。

据著名“建本”研究专家方彦寿先生所著《建阳刻书史》载:余象斗刊刻的书有两个特点:一是注重自身宣传,往往将自个名号“仰止子”、“三台馆”直接印在书名中。

此次发现书中扉页中就有“三台馆人”、“仰止”、 “书林双峰堂”字样;二是注重名人效应,所编图书往往假托名人。

此次发现书中扉页中就有“吏部左侍郎”、“九我”、“李廷机校正”等字样,完全符合余象斗刊刻的风格。

翻阅书中刻印章法,该书采用单页竖十八行,每行二十四字,标题阴刻,内文阳刻,黑口,四周双边。

字体为仿宋体,进一步印证堪为余象斗刊刻风格。

《活法大全》这是一部为作诗者翻阅用的词书,按照韵脚排列,把一些辞语排在一起,诗人只要一翻,添上去就能做成七言四句、五言八句之类。

不用说当时是一部畅销书,及至今日,余象斗编著、刊刻的《古今名家润色诗林》和《古今名家润色韵林》,对广大爱好写诗填词赋曲的诗人仍是必备的案头之书。

此次发现明代余象斗刊刻“建本”善本弥足珍贵。

资深“建本”专家认为:按此品相的余象斗刊刻“建本”在拍卖市场上至少价位在六位数以上。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。