古时候打仗身上肯定很热 古人为什么不能立即脱盔甲

古代人打完仗,为何即使再热也不能立即脱盔甲? 1368年,已然荡平南方群雄的,终于决定誓师北伐。

而这

【千问解读】

古代人打完仗,为何即使再热也不能立即脱盔甲? 1368年,已然荡平南方群雄的,终于决定誓师北伐。

而这一战,将给统治中原长达90余年的暴元王朝,带来最后一击。

不出意外,领头的将领自然是朱元璋的左膀右臂——和。

在朱元璋看来,在自己的数十万大军中,根本没有人能和他俩相提并论。

就如他所评价的: “今诸将非不健斗,然能持重有纪律,战胜攻取,得为将之体者,无如大将军达。

当百万之众,勇敢先登,,所向披靡,无如副将军遇春。

” 从作战风格上看,常遇春和徐达是截然不同的。

徐达擅长排兵布阵,精于谋略,一板一眼,总能以堂堂之阵压垮对手,是式的统帅;而常遇春则擅长披坚执锐、冲锋陷阵,总能以无法阻挡的暴力摧垮敌军,是式的斗将。

徐达就像铁毡,常遇春就像是锤子,两位大将军优势互补、珠联璧合,最终让朱元璋实现了由乞丐到的奇迹般的飞跃。

正所谓“自古美人叹迟暮,不许英雄见白头”。

就当常遇春完成了扫北任务,从秋风萧瑟的塞北返回金陵之时,却突然暴死,年仅39岁。

常遇春,力大无穷,却为何会在壮年时突然死去呢? 一、传奇般的会面 常遇春早年曾是一个不入流的山贼,曾在濠州盗贼手下当喽啰,过着打家劫舍、杀人放火的生活。

若是太平年间,常遇春免不了遭到官府追捕,最终落得个身首异处的结局。

然而在乱世,盗贼反而是一种最有前途的职业。

例如在隋末,以徐懋功、、秦叔宝、牛进达等人为首的瓦岗群雄,一开始不就是一群烧杀劫掠盗贼吗?但当他们被所收编,却纷纷封妻荫子,都做了尊贵的国公。

虽然每天“大口喝酒,大口吃肉”,然而常遇春却每天都觉得很不爽。

做山贼虽然快活、自在,但终归是有今天、没明天。

要想有保障,必须得进入体制内,找个粗壮的大腿抱一抱。

对于自己,常遇春是非常有自信的,他的硬性条件是十分突出的。

《》记载: “(常遇春)貌奇伟,勇力绝人,猿臂善射。

” 自古,大多善射。

古之名将,诸如、等人,就都是猿臂善射之人。

常遇春见刘聚满足于“山大王”的生活,觉得跟着他没有什么前途,配不上自己一身的本领,因此他决定另找出路。

当时,他听说濠州附近有一支义军,经常打胜仗。

他们的首领,名元璋。

这个朱元璋不仅智谋过人,而且、求贤若渴,不失为一个好去处。

于是常遇春偷偷溜下来山,到处打听朱元璋大军的下落。

很快,常遇春便追随着朱元璋的脚步来到了和阳城。

当时是中午,常遇春觉得有些困倦,于是在田间睡了一觉。

就在这时,常遇春却做了一个梦,梦中一个手持钢盾的金甲神人对常遇春叫道:“你的主人到了,还不去迎接!” 于是常遇春立即惊醒起身,而巧合的是,朱元璋刚好带领部队从这里经过。

于是常遇春拜伏在朱元璋脚下,希望投靠他的义军。

对于这个唐突的大汉,朱元璋一开始并不感冒,而是嘲笑道:“汝特饥来就食耳,吾安得汝留也?” 简单翻译来就是:“你是肚子饿了,来我大军混饭吃的吧!我的大军可不留你这样的人。

” 在常遇春的一再请求之下,朱元璋终于松了口:“我正好要渡江,如果立下功劳,我就收留你吧!” 就这样,常遇春在朱元璋的讥笑之中开了他传奇般的军事生涯。

他的功勋,将震慑古今。

当时朱元璋兵临太平,元军在对岸严阵以待。

当时长江风高浪急,对面皆是敌人的。

义军进攻了数次,却连个滩头阵地也打不下来。

就在这时,常遇春却主动请缨,要求担任先锋。

朱元璋一想,反正战事焦灼,也没什么好办法,权当“死马当活马医”吧!于是同意了常遇春的请求。

然而让朱元璋惊讶的是,常遇春说什么也不肯带兵,非要自己出战。

朱元璋拗不过常遇春,于是同意了他这个不算合理的请求。

其后,常遇春独自驾驶一艘小艇,顺着江水,飞一般地靠近敌人的阵地。

元军见状,纷纷拿着三丈长的超级长矛进行阻挡。

义军屡攻不克,就是因为这种长枪阵的阻挡,士兵们根本无法近身。

然而常遇春岂是凡人,他一把握住敌人的长矛,然后做出了一个撑杆跳的动作,一下跳到了岸边。

由于元军大多手持长矛,最怕的就是近身。

常遇春在敌群中大开杀戒,连续击毙数名元军。

其余敌军见状,吓得落荒而逃。

朱元璋见常遇春已经得手,于是催促士兵们赶紧渡江接应。

就这样,义军成功地攻克了太平,为他攻占江南重镇集庆奠定基础。

事后论功行赏,立下头功的常遇春被任命为“先锋府总管”。

二、神勇无敌常遇春 常遇春一鸣惊人之后,他在朱元璋心目中的地位可谓是直线上升。

每次作战,常遇春几乎必为先锋。

真可谓所当者破,所击者服。

因此,朱元璋将统帅徐达任命为大将军,而常遇春则为副将军。

虽然常遇春比徐达大两岁,但在作战中,他对徐达的指挥却从来,毫无怨言。

在具体作战中,老成持重的徐达以正兵与对手相持,在敌阵之中制造破绽;而善于冲锋陷阵的常遇春则抓住这些破绽,以奇兵进行猛突,最终大破对手。

在与的作战中,常遇春多次身先士卒,立下奇功。

在决定朱元璋集团命运的中,朱元璋曾屡次犯险。

从兵力对比上看,朱元璋手下仅有20万人,战船都为小船;反观陈友谅,手下足有60万之众,座下皆为可载千人以上的艨艟巨舰。

到了作战的中期,朱元璋几乎为敌军所擒。

在陈友谅帐下,有一个名叫张定边的猛将,此人是陈友谅幼时的玩伴,可谓是勇冠三军。

在鄱阳湖战役战局出现僵持状态后,张定边决定实施他的行动。

张定边率领他的旗舰和两艘副舰从陈友谅水军阵型中驶出,陈朱两军都以为他是出来巡航的,并未在意,谁知的事情发生了。

在顺风的加持下,张定边竟突然向朱元璋的旗舰疾驰而来。

朱军诸舰见状不妙,于是纷纷出面阻挡。

谁知张定边的战舰吨位太大,朱军战船纷纷被撞碎、撞沉,大将韩成、陈兆先、宋贵等人相继毙命。

朱元璋发现情况危急,于是命令船工立即调转船头避让,然而忙中粗错,由于转舵太急,船只竟然搁浅!眼看着敌人的艨艟越来越近,朱元璋已经做好了被杀的打算。

就在这时,常遇春的战船却拍马赶到。

虽然主公危如累卵,但是常遇春却依然不慌不忙。

他转头询问左右:“谁是张定边?”在属下的指引下,常遇春很快便发现了正在船头进行指挥的张定边。

随后他举弓搭箭,随着一声霹雳惊羽,张定边中箭而倒。

虽然张定边身着重甲,却依然被常遇春的破甲箭所伤。

由于张定边退出了指挥,他的战舰也慌忙撤退,朱元璋就这样捡回了一条命。

功高莫过于救驾,在鄱阳湖之战中,常遇春再次立下了头功。

朱元璋脱险后,朱军越战越勇,很快便将陈友谅击溃。

《明史·常遇春传》记载: 遇春乃溯江而上,诸将从之。

友谅穷蹙,以百艘突围。

诸将邀击之,汉军遂大溃,友谅死。

师还,第功最。

作为先锋,常遇春即使逆水行舟,也让陈友谅的大军无法阻挡。

无可奈何之下,陈友谅只好带着百余艘战舰突围,常遇春率众邀击,最终大破敌军。

最终,陈友谅中流矢而死,陈汉王朝就此破灭。

常遇春因功受赏,得金帛田地甚厚。

不久,升为平章政事,其地位仅仅只低于徐达。

朱元璋夸赞他说:“当百万众,摧锋陷坚,莫如副将军。

” 至正二十四年(1364年)七月,常遇春先是随徐达率军攻占庐州。

接着,又与邓愈会合征服江西的新淦、吉安、赣州、南安等郡县,岭南韶州、南雄等地望风降附。

至正二十六年(1366年)八月,朱元璋以徐达为大将军,常遇春为副将军,率兵二十万东征。

按照朱元璋的部署,徐达、常遇春的大军先攻取了湖州和杭州等地,翦除了张士诚的羽翼,平江(今苏州)孤立无援,经过长达十个月的围攻,平江城破,张士诚败死。

常遇春以功进封为鄂国公。

三、常遇春得到信用的秘密 常遇春之所以得到朱元璋的信用,绝不仅仅只是因为他能攻善战。

同时也是因为他对朱元璋赤胆忠心,紧跟上司的路线,甘当朱元璋的黑手套。

很多明史爱好者都了解,常遇春为人残暴。

攻下城池之后,常常会纵兵屠城;大批俘虏敌军之后,又往往会残杀。

据《明史·徐达传》记载,常遇春和徐达在池州设伏大败陈友谅,歼敌一万,擒了三千敌军。

常遇春对徐达说: “这些部队都是劲旅,不杀掉他们必然有后患。

” 结果,就在徐达向朱元璋打报告询问的时候,常遇春就已经把俘虏活埋了一半。

其后在九华山之战中,常遇春又俘获了4000多名敌军,常遇春又再次将敌军全数活埋。

因此,朱元璋多次告诫常遇春:“攻克城池不要杀太多人,如果没有百姓,就算得到土地又有何用?”然而杀红了眼的常遇春哪管那么多,还是照杀不误。

然而当我们仔细读史书,却又发现了漏洞。

既然常遇春对徐达言听计从,为何又会不听徐达的将领,执意杀俘?朱元璋不得屠城,然而常遇春却为何又的残酷“洗城”,而且还没有得到任何惩罚? 很显然,这只不过是君臣之间在演戏。

在古代战争中,就免不了要屠城杀俘。

之所以要杀俘,是因为过多的战俘难以管束,容易哗变,还消耗原本就不多粮食;至于屠城,则是为了惩罚守城军民的反抗,同时通过纵容士兵劫掠、强奸、屠杀来维持士气。

对于这些见不得人的事,朱元璋自然不好亲自下令。

至于坏人,当然是由臣子来做。

古语有云,杀降不祥。

朱元璋的将领们都不愿背这个黑锅,然而杀人如麻、似乎具有反社会人格的常遇春却甘之如饴,领导要他做啥,就做啥。

有些时候,史称“仁厚”的徐达也会帮着屠杀俘虏。

就如学者《弇山堂别集》卷八十六《诏令杂考二》所载: “癸末,吴王亲笔:差内使朱明(这个名字好讽刺)前往军中,说与大将军左相国徐达,副将军平掌常遇春知会,十一月初四日捷音至京城,知军中获寇军及首目人等陆万余众,然而俘获甚众,难为囚禁,今差人去,教你每军中将张军(张士诚)精锐勇猛的留一二万,若系不堪任用之徒,就军中暗地去除了当,不必解来。

但是大头目,一名名解来。

” 当时,朱元璋刚刚击破张士诚,俘虏六万余人。

吴王朱元璋却偷偷下旨,以“难以囚禁”为由,进行大规模的杀俘行为。

也就是“精锐勇猛的留一二万”,不堪任用之人则全部暗地里处死。

也就是说,徐达和常遇春要为朱元璋屠杀四到五万人,其残酷程度简直骇人听闻。

由此可见,朱元璋信用常遇春和徐达,绝对不是没有原因的。

硬仗,他们愿意打,而且能够打赢;干脏活,两人也能干得。

骂名由常遇春背,而朱元璋不仅脱个,而且还会不疼不痒地骂常遇春几句:“常遇春是个好同志,但就是喜欢屠城杀降。

” 四、常遇春暴死之谜 常遇春戎马一生,他作战方式十分有特点,那就是喜欢单骑冲阵,即使做了数十万大军的统帅,常遇春也依然改不掉这个习惯,朱元璋跟他说了很多次,但就是不听。

或许常遇春非常沉迷于这种以身犯险,肾上腺素激增的快感。

在青年时期,这一习惯能给常遇春带来功名;但在到了中年,这种战法却能要他的命。

1367年,朱元璋誓师北伐,将要“驱逐胡虏,恢复中华”。

于是,他聚集25万大军,兵分两路,一路由徐达带领,直取中原;另一路由常遇春带领,直扑山东。

在剪除两翼之后,再两路合兵,围困大都。

出征前,朱元璋再次告诫常遇春:“你打仗太喜欢身先士卒,如今带着百万大军,岂可像小校一样厮杀”。

然而常遇春哪里肯听。

洪武元年四月,明军在洛阳的塔儿湾与元军遭遇,。

不走寻常路的常遇春再一次“犯浑”,竟然抛下大军,单骑冲击敌阵。

元军见状,立即派出20多骑士前来围攻。

蒙古,冠绝天下。

20多名骑士,谅谁也不好对付。

谁知常遇春神勇无双,一口气杀掉了数人。

后面的明军见主将如此神勇,于是趁势进行掩杀,大破元军。

在洛水之北击溃元军五万,俘获无算。

这一仗,占领了河南和潼关,夺取了陕西的门槛,为攻取元大都创造了极为有利的形势。

1368年7月,徐达攻破通州,大都的门户大开,大惊失色,带着太子和后妃仓皇逃到塞外。

半个月后,常遇春攻占大都,按朱元璋的意思,改大都为“北平”。

大都被攻克后,不甘失败的残元势力在派丞相也速的带领下进行反扑。

于是徐达命令常遇春带领步骑1.8万人进行阻挡。

疲惫不堪的常遇春不辱使命,一路追亡逐北,大破元军,并且攻占了元代在漠南的——开平,缴获车万辆、马三万匹、牛五万头。

战役结束后,常遇春带着战利品北返。

在经过柳河川的时候,体壮如牛的常遇春却意外暴死,年仅39岁。

听闻常遇春英年早逝,朱元璋几乎不敢相信自己的耳朵,顿时间。

于是他提笔写诗一首: “朕有千行生铁汁,平生不为儿女泣。

忽闻昨日常公薨,泪洒乾坤草木湿。

” 朱元璋一生心硬如铁,即便是儿女去世,也不怎么流泪。

但他听说常遇春暴卒,也不禁。

由此可见,朱元璋对于常遇春的死,有多么的震惊。

在很多人看来,常遇春死的蹊跷,因此也涌现了非常多的阴谋论。

众所周知,朱元璋曾大肆诛戮功臣,因此有好事者认为,常遇春死于朱元璋的毒害,乃是“”。

在笔者看来,这并不可能。

因此明代建立之初,朱元璋并没有显得非常绝情。

他诛杀功臣,还要等到太子意外身死之后。

况且当时残元势力仍然很强,朱元璋不大可能自毁长城。

还有人说常遇春是因为杀降屠城得到的报应,毕竟“杀降不祥”,常遇春死于他的戾气。

但这是迷信的说法,不足为据。

根据史料记载,常遇春死于一个特殊的疾病,那就是“卸甲风”。

所谓“卸甲风”,就是军人在长时间穿甲战斗之后,由于沉重的铠甲导致身体散发的热量和汗液无法及时排出,身体得不到降温。

加之战斗过程中肾上腺激素飙升,心跳急剧加快,致使血液流动速度加快,血管膨胀。

尤其是表层毛细血管血液流量,会为了让身体降温而在短时间内增加。

同时战斗的疲劳还会消耗大量氧气,使得人容易出现缺氧的情况。

大量的流汗,同时也加剧了体内微量元素的流失。

而这样一来,很容易造成中风。

常遇春结束开平之战时,已经是七月份。

内蒙古的夏季,温差很大,白天炎热,晚上又比较寒冷。

常遇春凡事亲力亲为,遇到敌人必然亲自冲锋陷阵。

为了追逐以骑兵为主的蒙元部队,常遇春常常数天不卸甲,居无定所、食无定时,身体疲劳无比。

战斗结束后,常遇春贪图凉快,不顾浑身的汗水,将盔甲脱了个精光。

当时的常遇春已经到了中年,身体素质不如年轻的时候。

由于常年身先士卒,浑身都是伤病。

加之常遇春饮食不加节制,身体已经发福。

从常遇春留下的画像来看,常遇春已经成了一个大肚的汉子,很容易引发高血压以及其他的心血管疾病。

伤病、旧伤、疲劳、肥胖再加上突然的着凉,贸然脱去盔甲的常遇春一下子就得了中风、脑卒中,在短时间内暴亡。

常遇春的遭遇,即使在现代也不乏其例。

例如在2021年的湖南株洲,就有一个24岁青年因运动完立即喝凉水而猝死,这是不得不防的。

正如中医石天基所说: “风邪之伤心也,入筋透骨,如油拌面,进易出难。

所以古语云:‘避风如避箭’,极言其害大,谨防也。

” 出于对常遇春的怀念,朱元璋追封他为开平王,儿子常茂继承了他的爵位,成为大明开国六公爵之一。

不过由于子孙不肖,常茂很快就被朱元璋夺爵,“忧死”于云南。

后来一族被案所牵连,竟然不知所踪。

在笔者看来,常遇春暴死或许也是一种幸运。

以他的功劳和性格,朱元璋自然会非常忌惮他。

若活到的时候,常遇春自然躲不过那一刀,谁叫蓝玉是他的小舅子呢?在暴风雨到来之前,他溘然长逝,虽然遗憾,但也无法掩盖他成为大明的战神。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

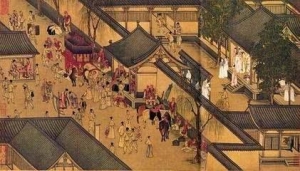

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

解析:古时候最早的监狱长什么样?

在史前时期,对于战败方的人,胜利方处理的方式很残忍,要么直接杀掉,要么用来活祭,很难善待他们。

据后世史料记载,战败之后,不但杀了他,而且把他的皮剥下来崩在鼓上,还经常敲击,发出雷鸣般的声音。

那么,对于那些一时不能杀死的人犯人或者奴隶来说,怎么处理呢? 自然是要关押起来,关押的地方就是牢。

所谓牢,原本是拴着牛羊的地方,可见当时的犯人或者奴隶是被当做牛羊来处理的,也需要捆绑起来。

实际上,牢是在才出现,在商朝之前,牢狱的雏形是“丛棘”。

众所周知,夏商时期,中国刚进入文明社会没多久,生产力还很低下,人口也很少,连铜制工具都还是稀有物品,夏后商后所居住的宫殿也不过是茅草房。

所以当时的国家没有足够的条件,去建造壁垒森严的监狱。

故而,为了处理战俘和罪犯,人们只能用非常简易、粗陋的丛棘,来关押这些人。

丛棘,是我国古代最早的监狱形态,严格来说还算不上监狱。

所谓棘,就是荆棘。

荆棘是一种野生植物,也叫“酸枣”,这种植物最大的特点就是枝上有很多长长的尖刺。

秋季以后,枝干老化,荆棘上面的尖刺会变得更硬,堪比铁钉,锐利异常。

所以常用来鞭打犯人,古人为表自己道歉的诚意,还常常,就是身上背着荆棘条,希望别人来鞭打自己。

荆棘极易伤人,后世许多武器也是模仿其而来,比如狼牙棒,流星锤等等。

为了防止战俘和罪犯逃跑,人们就从山上砍来很多荆棘,编织成墙,围成一圈,然后把这些人手脚捆着,丢在里面。

荆棘枝丛稠密,刺儿多、又很坚硬尖,用荆棘围成的地方,猫不能钻,狗不能入,鸟儿也不敢落在上面,更不用说人。

所以用荆棘丛来关押战俘和犯人,十分安全,根本不需要再派人监视。

这就是史书上所说的“系用徽墨,置于丛棘”。

后世的牢房虽然不再使用荆棘,但却还保留着荆棘的影子。

时,关押死囚犯的监狱上面,就会有铁丝网,铁丝网上面有许多锋利的铁丝头,密密麻麻,直如铁制“荆棘”。

这些铁荆棘的作用,就是防止犯人越狱。

这种铁荆棘至今仍有,可见丛棘的历史悠久。

随机文章商朝的尧是被哪个女人迷昏头的?夏朝以前的官职制度是什么样的?楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)揭秘打哈欠为什么会传染,受到信息暗示/跟随大众一起打哈欠水星和金星哪个温度高,金星水星表面温度是多少(金星温度更高)迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!