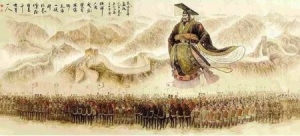

战国四大名将之一李牧,是匈奴的克星

也是因为有着这样的时代背景,每个诸侯国都想强大自己的国家,这

【千问解读】

也是因为有着这样的时代背景,每个诸侯国都想强大自己的国家,这就导致他们需要不断的收揽争抢人才。

所以战国时期,也是一个人才辈出的时代,特别是因为有争抢就有战争,导致这个时代的杰出军事家,或者说是武将格外的多。

七个诸侯国,在后期秦国的实力是十分的强大,而能与秦国抗衡的只有赵国,缘由就是两国的武将实力旗鼓相当。

彼时秦国有和两大干将,赵国有和两位战神。

这次要说的就是赵国的李牧,一位为国为民,却惨遭奸人陷害的一大战将。

世人总是喜欢将李牧和白起作比较,更多的人会说李牧比不上白起。

白起确实很厉害,一生经历七十多场仗,没有输掉的记录,人称屠夫,六国之中谁听到白起的名字就会投降认输,心生寒气。

白起和李牧的名气都很大,所以很多人会臆想如果白起对战的是李牧,结果会是什么样。

其实这样的比较大可不必,事实上白起在参加长平之战时,李牧还没有打响他的成名之战,李牧所有的成绩都是在白起死后才有的。

仔细算一下这期间的时间差,就会发现,两人在战国时期的舞台上的出场时间根本就对不上,两人活动时间相差几乎30年之久。

在白起被刺死的时候,李牧还没有登上战国的这个历史舞台并展现他的才能。

当然,如果硬是要将两个人的实力作比较的话,也是很不现实的。

因为两个人所面临的军队后备力量以及所处的环境都是有这相当大的差别的。

白起背后的是七国之中国力最强的秦国,他带领的部队又是秦国强大的“虎狼”之队,所以长平之战的胜利,条件虽然艰苦,但是获胜也是可以想象得到的。

李牧所在的赵国就要弱小的多,再加上赵王的昏聩,李牧所处的环境恶劣以及压力也是难以想象的。

若是让李牧率领45万精兵参加战争,其结果也无法猜测。

所以直接将两人的实力作比较,也是很难分出胜负的。

不过不管怎么样,他们二人在战国时期做出的成绩是无法否认和佩服的。

李牧在为人的口碑上,跟白起比起来可是好很多的,毕竟白起屠夫的由来可是屠城的代价。

李牧刚开始是赵国靠北边境的将领,他长期驻守在雁门抵抗匈奴的进攻。

当时被保护的城市都会向其缴纳税收,作为军资。

李牧经常会再杀牛羊来犒赏他的士兵们,所以他的部下对他也十分的敬重和忠心。

在上场杀敌的时候,他是率领二十万赵军击退强大秦国的常胜将军。

在扎营休息的时候,他是能士兵吃喝大闹的普通士兵,在百姓面前,他更是以为爱民如子的好将领。

说李牧是军神,并不只是因为他一举击杀了匈奴十万多人。

李牧的军事才能不仅仅体现在上场杀敌上。

可以说,他自身就是一位优秀的军师。

历史上的廉颇也很出名,他就只擅长打防守战,所以才害得白起与其长平之战耗时长久。

像历史上的,比较擅长进攻战。

但是为什么说李牧是军神,是因为李牧是个全能的人才,防守和进攻都十分拿手。

与匈奴打的就是防守战,整整花了几年与匈奴周旋,最后像包饺子一样将匈奴围堵住。

与打的就是攻击战,当时秦军用计准备两头攻打李牧,认为他总会防守不过来。

但是让他们失望的是,李牧硬生生的带着李家军队打败这头打那头,硬生生的把秦军堵在了赵国的外面。

当然,功劳过高总会遭小人嫉妒的,李牧也不能幸免。

当时秦朝的将领王翦认为要灭赵国,得先灭李牧,但是李牧过于厉害,所以便像秦王献计,采取离间之计。

秦王派人买通赵国的宠臣郭开,在赵国散布李牧谋反的谣言,昏聩的赵王果然中计,准备诏回还在于秦军作战的李牧,让他交回手中的帅印。

连李牧的手下都看不过去,想要坐实这个谋反的罪名,但是李牧却愚忠的想要回去问清赵王的想法。

可惜的是,赵王诏他回去只不过是说辞,赵王早就想要把这个功过朝野的臣子灭掉,来稳固自己的王伟。

最终李牧也没能见到赵王最后一面,便得到赐死的诏书。

历史上的将士被赐死结局都是以剑自刎,但是李牧却是没有这样做。

因为根据《》的记载,李牧是一个生来右臂就残疾的人,他的右臂伸不直,所以做不到拔剑自刎。

《战国策》中有提到在向赵王下跪表示尊重时,因为右臂够不到地,李牧特地做了一个假肢来以示尊敬。

最后,被刺死的李牧是将剑顶在了柱子上,自己撞向剑而亡的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

屈突通简介 隋唐名将凌烟阁二十四功臣屈突通生平

魏丑夫:战国权力漩涡中的男宠与人性博弈

魏丑夫作为中国历史上首位被明确记载的男宠,其人生轨迹与秦的政治生涯深度捆绑,在历史长河中留下了耐人寻味的印记。

一、身份谜团:从市井到宫廷的逆袭 魏丑夫的出身始终笼罩在历史迷雾中。

据《》记载,他可能是流亡贵族后裔,或仅为咸阳城中的落魄书生。

一种广为流传的说法是,其因长相酷似宣太后年轻时的初恋情人,被作为政治工具献入宫廷。

这种 替身文学 的设定,既符合战国时期宫廷斗争的残酷逻辑,也暗合宣太后对情感慰藉的深层需求。

在执政晚期,魏丑夫以 侍从 身份进入宫廷,凭借精通音律与善解人意的特质,迅速获得太后宠信。

其从市井到宫廷的跃升,既得益于个人才貌,更折射出战国时期贵族阶层对男性美色的特殊审美——不同于后世对男宠的贬低,战国贵族更看重其文化素养与情感共鸣能力。

二、权力棋局:男宠与太后的共生关系 魏丑夫与宣太后的关系远非简单的情感依赖。

在秦昭襄王早期,宣太后通过 四贵 (、、公子悝、公子芾)掌控朝政,魏丑夫作为 隐形第五人 ,实则扮演着权力缓冲器的角色。

他既不参与核心决策,又能通过情感纽带消解太后的政治焦虑,这种微妙的平衡使其在宫廷斗争中得以自保。

宣太后对魏丑夫的宠爱达到何种程度?史载其晚年将私库钥匙交予魏丑夫保管,甚至允许其参与部分外交礼仪。

这种超越常规的信任,既源于太后对青春情感的追忆,也包含着对权力延续的隐喻——当魏丑夫穿着象征秦国最高礼制的玄端服侍奉太后时,其身份已悄然从男宠转向权力符号的具象化载体。

三、生死博弈:殉葬风波中的政治智慧 秦昭襄王四十二年(前265年),宣太后病危时下令 以魏子为殉 ,将这段关系推向生死考验。

这道殉葬令背后,实则暗含三重政治逻辑:对魏丑夫过度干预政务的警告、对先王的赎罪仪式,以及通过极端手段巩固太后权威。

魏丑夫的绝地反击堪称经典政治博弈。

他通过谋士提出 人死无知 与 先王积怒 的双层逻辑,既利用战国时期流行的无神论思想动摇太后决心,又以孝道伦理迫使太后让步。

这场对话本质上是新兴思想与传统的交锋,庸芮 若死者有知,先王积怒久矣 的诘问,实则暗示宣太后若执意殉葬,将动摇秦国 以孝治天下 的立国根基。

四、历史镜像:男宠现象的文化透视 魏丑夫现象绝非孤例。

将之与同时期与的组合对比,可见战国男宠的两种典型模式:嫪毐代表政治投机型,最终因觊觎王权而覆灭;魏丑夫则代表情感依附型,通过精准把握权力边界得以善终。

这种差异折射出战国时期贵族对男宠的双重期待——既是情感寄托,更是权力游戏的参与者。

从文化史视角审视,魏丑夫的存在挑战了传统性别秩序。

在男权主导的战国社会,宣太后公开豢养男宠并赋予其政治影响力,实则是女性统治者对性别压迫的隐性反抗。

这种 以男宠制衡男权 的策略,与后世设置 控鹤监 有着异曲同工之妙。

五、余音绕梁:历史评价的维度重构 后世对魏丑夫的评价长期陷入道德批判的窠臼,但若置于战国历史语境中重新审视,其存在价值远超 男宠 标签。

他既是宣太后情感世界的投射载体,也是秦国权力结构的润滑剂,更是研究战国性别史与政治文化的重要标本。

在坑出土的青铜水禽坑中,学家发现多具青年男性骸骨与女性贵族合葬,这种 反传统殉葬模式 或许正是宣太后-魏丑夫关系的物质遗存。

它提示我们:历史人物的价值判断需要超越简单的善恶二元论,转而关注其在特定历史条件下的行为逻辑与文化意义。

魏丑夫的人生轨迹,恰似战国权力棋局中的一枚特殊棋子。

他既无法掌控自己的命运,又在不经意间改写了历史走向。

当后世学者在竹简残片中拼凑其人生碎片时,看到的不仅是一个男宠的,更是一个时代对权力、情感与生死命题的终极叩问。

这种跨越两千五百年的对话,或许正是历史研究最迷人的魅力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。