古时候官场解密:官员整修自己的衙门为什么这么难?

从这幅画卷上可以看

【千问解读】

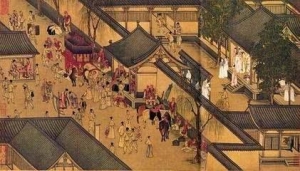

从这幅画卷上可以看出北宋时市井繁荣,商业昌盛的历史痕迹。

如果你仔细看,还会发现更多内涵。

比如画中的房屋,包括酒店、商店、茶坊、旅店、寺院、医馆、民宅,等等,最气派的建筑非“孙羊正店”莫属。

如果你想在这些建筑中找一栋官衙肯定得失望了。

印象中石狮子挡道、衙役把门的官府衙门在画中踪迹全无。

如果非要较真,也只能找到一处政府机关——税务所,但这个税务所看起来也很简朴,跟普通民居差不多,比起临街的酒楼商铺来,实在不起眼。

无独有偶,北宋文人孟元老的《东京梦华录》用非常细腻的笔触描绘了开封城皇宫、御街、酒楼、茶馆、商铺、食肆、大相国寺、瓦舍勾栏的热闹景象。

唯独对开封府衙的描述一笔带过:“浚仪桥之西,即开封府”。

府衙在孟元老笔下,淹没在栉比鳞次的商民建筑中,毫不起眼。

为什么从历史笔记到写实主义的《清明上河图》,对开封府衙都没有触及?难道古代的官衙毫不起眼,不值一提吗?要知道,在当代中国,许多地方的政府大楼通常会成为当地一景。

这些历史作品反映了这样一个事实,在古代的城市里,最富丽堂皇的建筑物肯定不是衙门,而是商用或民用的酒楼饭店、私家园林之类。

如果我们能穿越到的城市,会发现很难找到一座豪华的衙门,倒是破烂衙门随处可见,甚至有些州县的官衙居然成了危房。

问同僚:这房子如何住人? 要说古时候最宏伟的“官衙”,必然是皇宫。

但到了宋代,甚至连皇宫都显得寒酸。

汴京的皇宫,远不如汉唐长安宫城之恢宏,也不及之宽阔。

这是因为赵宋皇室对修建皇宫比较克制。

北宋雍熙二年(985年),楚王宫失火,下了决心要扩建皇宫,便叫殿前都指挥使刘延翰等人“经度之”,即编订建设规划、测绘图纸。

不久图纸画了出来,按规划要拆迁不少民居。

太宗叫官员去找拆迁征地范围内的居民征询意见,结果“居民多不欲徙”,大部分居民都不给面子。

宋太宗没有搞强拆的胆魄,只好下诏叫停了扩修宫城的计划(《宋会要辑稿》、《宋史·地理志》)。

于是北宋皇室居住的宫城,是历代统一王朝中格局最小的,站在开封的酒楼“丰乐楼”上,就可以俯视宫禁。

当然这种窘迫也是历史的特例,通常来说,其他皇朝任何建筑不许高过皇宫,面积不许大过皇宫。

否则就是僭越,就是大不敬之罪。

皇宫不可攀比,地方的官衙却是另一码事。

熙宁四年(1071),天下闻名的苏轼前往杭州上任,担任通判一职,这是相当于副市长的高官。

虽然任职人间天堂的杭州,但苏轼绝对不会喜欢上班,因为州衙的屋宇“例皆倾斜,日有覆压之惧”。

杭州曾是时期吴越国的都城,其时“官屋皆珍材巨木,号称雄丽”,但入宋之后“百余年间,官府既无力修换,又不忍拆为小屋,风雨腐坏,日就颓毁”。

苏轼就这样心情忐忑地在危墙之下,当了三年杭州通判,直到另迁他州,期间州衙一直未能修缮。

十几年后,即元祐四年(1089),苏轼升官了,这回朝廷让他当杭州一把手。

苏轼又心情忐忑地回来了,发现杭州官衙走时啥样,回来时依然啥样。

苏轼问同僚,这房子如何住人?同僚们说:每到雨天,我们都不敢在大堂上呆着。

这一年六月,官衙的危房终于出大事了,一处房屋倒塌,压伤了衙门内两名书吏;八月,州衙的鼓角楼也倒了,“压死鼓角匠一家四口,内有孕妇一人”。

自此之后,“不惟官吏家属,日负忧恐,至于吏卒往来,无不狼顾”。

官衙危房严重影响了官吏们的工作情绪,元祐四年九月,苏轼不得不上奏朝廷,请求拨款修缮衙门:“到任之日,见使宅楼庑,欹仄罅缝,但用小木横斜撑住,每过其下,栗然寒心,未尝敢安步徐行。

”苏轼文笔好,把危房写得栩栩如生。

但在宋朝想修官衙可不是容易的事情。

地方官要修建衙门,就必须经中央政府审核、批准。

大中祥符二年(1009),朝廷已诏令地方“无得擅修廨舍”。

因为朝廷没这项预算。

苏轼自己也明白:“近年监司急于财用,尤讳修造,自十千(即十贯钱)以上,不许擅支。

” 苏轼是聪明人,他想了个好办法,请求朝廷拨给杭州二百道度牒解决经费问题。

在宋代,僧尼出家需要获官方颁发的度牒认证,而度牒是要收费的,官方常常通过出售度牒来弥补财政之不足。

苏轼一番计算,杭州官衙至少有二十七处需要大修,需要钱四万余贯,这可不是小数目,约合如今1000万元人民币以上。

要筹集四万贯钱,需要出售二百道度牒。

苏轼在奏章中威胁说:再不修,日后可就不是四万贯的事了。

苏轼还使出大招,向他的高级粉丝皇祈求:“伏望圣慈(垂帘听政的高太后),特出宸断,尽赐允从。

如蒙朝廷体访得不合如此修完,臣伏欺罔之罪。

”但纵然如此,朝廷也没有同意拨款,可能是因为预算数目太浩大了。

次年,杭州发生水灾,又次生饥荒。

苏轼再次向朝廷申请划拨二百道度牒。

按照苏轼的打算,这二百道度牒卖成钱,可以购得二万五千石大米,再减价粜米,可得钱一万五千贯,用这笔钱来修缮衙门,虽然无法彻底翻修,不过“修完紧要处,亦粗可足用”。

也亏是天下头号聪明人,才能想出如此的办法。

这一回,朝廷总算同意给政策,不过不是二百道,而是只有三十道。

出售三十道度牒所募集的资金,肯定是不足以修整官衙的。

之后杭州官衙怎么整修就无从记载了,估计这点钱只能草草修缮了事。

不过,苏轼在元祐五年主持修建的一处公共工程,则在青史上,那就是杭州的“苏堤”。

官不修衙的惯例延续到明清 为什么一处已经成为危房的官衙,让两任杭州的苏轼如此窘迫?他可不可以自作主张挪用公款,将官衙修得漂漂亮亮呢?如果他真那么做,等待他的将是弹劾丢官。

宋代之前,地方官还有自主修衙的权力,如的李听当邠宁节度使时,发现“邠州衙厅,相传不利葺修,以至隳环”,李听,“命葺之,卒无变异”。

但到了宋朝,如果地方官私自修建官衙,将受到弹劾、处分。

宋真宗景德三年(1006),还是在杭州,知州薛映被人告发“在司擅增修廨宇”。

朝廷马上派遣御史调查,一查,果然如此,经大理寺议罪,薛知州被贬为“连州文学”——一个小地方的闲职。

嘉祐三年(1058),汝州知州李寿朋在春荒时节“令郡人献材木,修廨宇亭榭,重为劳扰”,也被御史弹劾,受到降职处分。

大宋朝廷对地方官府修衙之事控制很严,慢慢便形成了“官不修衙”的惯例。

应该说惯例从宋代为开端,一直延续至后来的明清时期。

万历年间,北京宛平县有个叫沈榜的知县,写了一部《宛署杂记》,据其中描述,宛平县虽然是京畿首县,但县衙却非常简陋:“廨仅一所,与民间比屋,曲直不齐,各佐领衙与市民联墙,声音可通。

吏大半无廨地,僦借民居。

顾不知创自何时,何所迁就,而因陋就简,粗备如此也”。

宛平县自迁都北京至万历年间,已设县接近两百年,这么长的时间,居然一直未能将县衙修建得像样一点。

因为实在太粗陋了,跟“天下第一县”的身份极不相称,沈榜只好在万历十八年重修了衙门的大门,但想扩建,县财政却拿不出一两银子来。

中叶,成都的官署也是年久失修——“文官衙署向皆欹侧欲倾,破烂不堪”;“两县以下之各官署,或荒凉如僧庐,或朽蚀如陋室,虽列省会地面,而萧条僻陋之气,怆然满目”。

地方政府一来“无款培修”,二来官员也缺乏修缮的动力,皆因地方官一任三年,谁愿意做这种后人乘凉自己担坏名声的事? 当然也不能说宋朝之后,所有的官衙都不修缮。

修衙之事,还是见诸史志。

但总的来说,古代官员对修衙极不热心,即便是非要修衙,也是小心翼翼,如履薄冰,再三强调原来的官衙破败不堪,非修不可,则要申明在修建过程中并无扰民之事。

地方建设预算序列中,官衙永远排在后面 在旧时朝廷的工程立项与预算日程表中,修衙门通常被列为“不急之务”,远远排在其他公共工程的后面。

如宋神宗熙宁八年(1075),宋廷“诏京城内外除修造仓场、库务、店务、课利舍屋外,自宫殿、园苑以至百司廨舍、寺观等,并权停。

过七年取旨”。

即暂停京城一切官廨的修建,七年后再说,因为政府要优先建设仓场(贮存粮食的仓库)、库务(国库)、店务(公租房)、课利舍屋(税所)等公共项目。

时汇编的《建筑大事年表》中统计出,明朝开国之后,洪武朝凡三十一年,各地新建和重修学校674所,而同一时期才修衙26所;到了宣德朝,官衙才大规模兴建,但也只是修了55所,而同期各地兴建或重修学校则有159所。

清代甚至规定,地方官想修建衙署,一概由官员自掏腰包,从他们的养廉银中分期扣款,这种情况下,哪个官员愿意吃饱撑的去修官衙? 因此非修不可的官衙所需资金,只能各显神通了。

有的地方官将自己的俸禄或财产拿出来,或者接受民间富民、士绅的个人捐助。

苏轼修衙,除了从僧人度牒中想办法,还捐出自己的“公使钱”五百贯。

公使钱,是宋朝财政拨给地方长官的特别经费,由地方长官自主支配,主要用于公务接待。

为什么古代王朝要严格限制修缮官衙呢?首先,传统社会的政府一直是“小政府”,财政规模非常有限,通常不设专门的修衙经费。

其次,旧时修衙,难免要劳民伤财,招募或征调民力。

宋代以降这种公共工程招来的民工都要雇佣付款。

官府资金紧张,很多时候会无钱支付,因拖欠工程款而闹点大事出来——这可不是官员们愿意看到的结果。

随机文章万叶集简介最有观赏性的悬崖跳水,从58米悬崖跳入水中腿骨脱臼中国未来第六代战斗机详解,5780公里每小时超越导弹速度蚊式战斗机用的什么木材,专用巴尔沙木制造(速度碾压德军战机)真的有人拍到了小精灵,英国妈妈在现实中看到花仙子迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

日轮花真的吃人吗,解密食人花吃人原因 花朵是黑寡妇帮凶

日轮花外表艳美,且芳香诱人,传闻这类花是毒蜘蛛的帮凶,协助其把人咬死。

日轮花真的吃人吗?下面我们解密食人花背后故事。

日轮花真的吃人吗当作一种食人花,日轮花有着非常灵敏快速的反应,还有着巨大的力气。

当有人在野外碰到它,不管是茎、叶、花等,都能把人抓住。

日轮花的叶子会变成鹰爪一样,抓住人不放,而此时潜藏在这个植物后面的黑寡妇蜘蛛会迅速爬到人的身上,咬人,因为这类蜘蛛毒素很强,会快速致人死亡,最后把人吃掉。

曾经有个科考队遇险日轮花的故事,话说这只考察队到亚马逊考察,其中有个新队员张晓林,对这里环境都很好奇。

某天张晓林在溪边洗完澡,正打算离开的时候,闻到了一股浓郁的香味。

果然,在附近发现一株陌生植物,该植物拥有大叶片,大约一米的长度,几十个叶片围着主干形成轮状。

更让人惊奇的是,绿叶上生长着非常美丽的大花,香气十足。

张晓林看到这一幕,不由自主的向前触摸花朵。

而就在此时,惊恐的事情发生,周围的绿叶迅速将其缠住,使他不能动弹。

随之而动的,就是有大群的蜘蛛涌向并且啃咬他的身体,此时张晓林迅速拿出信号枪叫来了同伴,这才脱险。

中国古时候有食品安全法吗?如果食品不合格会有怎么样的处罚

那么,应该如何保证食品安全呢?在我国古代的历史中是否有可以借鉴之处呢? 悠悠的历史长河里,古人们早就想到保证食品安全的方法了,下面我们就一起来看看古人都是怎么做的吧。

一、篇 大唐盛世之中,酒楼林立,商业兴隆,您看那牧童的手指随意一指,就是一片旷古未有的繁华璀璨。

这令人沉醉的灯火阑珊之中,藏着的正是大唐对于食品安全的严格把控。

人早已有了他们自己的食品安全法——《唐律疏议》。

据记载,按照唐代的法律,如果食品发生了变质,经营者就必须立刻销毁食品,否则就会受到杖打九十的处罚。

唐代的保鲜条件远远不如现在,食物也不像现在这么丰富。

因此总会有些经营者心疼成本,抱着侥幸心理继续出售劣质食品。

针对这一现象,唐律也做了明确规定:如果经营者由于经营变质食品导致他人生病的,就罚流放一年,如果导致他人死亡的,就会被判处绞刑。

唐代政府重拳治理食品安全的决心是坚定的,因为古代医疗水平落后,一旦食品安全把控不严很容易发展成疫情,这样的后果对于古人来说非常严重。

因此古人们也时刻把保证食品安全放在心上。

唐代人对食品安全的重视程度可以通过当时的法律条文来体现,除了对售卖劣质食品的经营者严加惩处外,唐代人还将食物中毒细分成故意和无意两种,再制定相对应的律条分别管理,这些细节无一不说明唐代人对食品安全的严格要求。

不过,虽然唐代人严格把控食品安全,却还是有黑心的商家铤而走险坑害顾客,就曾经不幸成为了受害者。

有一次,柳宗元身体不适去看医生,医生跟柳宗元说:“你这只是一点小病,买点茯苓来吃就会好的。

”于是柳宗元非常听话的买了茯苓来每天按时吃,谁知道他的病不但没好,反而更严重了。

医生很奇怪,自己的方子没问题啊。

柳宗元也很奇怪,强烈的探索心驱使着他去寻找问题的真相,结果几经波折之下,竟然让柳宗元发现原来是药店用老芋头冒充茯苓卖给他了。

柳宗元很生气,后果很严重。

卖假药的商人落在柳宗元手里也算倒了霉,不仅被判了一年流放,还被柳宗元写到《辩茯神文并序》一文中,千秋万世背着诚信的污点。

二、篇 历史的风云瞬息万变,转眼间,汴梁取代了长安的繁华。

《清明上河图》中空前繁荣的宋代向我们走来。

宋代作为承袭唐律的朝代,它对于食品安全的把控在唐律的基础上更进一步,除了如唐代对食品安全的严格要求外,宋代还想出了许多保证食品安全的新方法。

据《武林旧事》记载,宋代为了应对繁荣的商业市场以及众多的酒肆店铺,专门成立了各行各业的行会。

官府要求所有的相关人员都必须加入行会,并且登记造册,否则就不许从事相关的行业。

这有些像现代的从业资格制度,不过宋代的行会还承担了一部分行政工作。

比如各种商品的好坏首先要由各个行会审核把关,行会的领袖有权根据商品的好坏制定售价。

行会的定价权可不是那么好拿的,如果商品出现问题,那么行会要承担连带责任。

这促使行会从专业的角度先行确保售卖的商品安全无忧。

等到行会筛选过的商品流入市场后,政府就开始监督食品安全了,宋代关于食品安全的法律在唐代的基础上更为严格。

据《宋刑统》记载,宋代经营者哪怕是在不知情的情况下把腐败食品卖给了他人,也会被杖打九十,除非这个经营者立刻将腐败食品销毁并且不产生严重后果。

不仅如此,宋代人还十分重视餐厨卫生。

宋朝政府规定,售卖食物的人必须把食物放在干净的器皿中出售,餐厨垃圾也不能直接往河里倒以免污染水源,这些措施都极大的保障了人们的食品安全。

同时,宋代茶叶贸易发达,常有不法商人试图将茶叶以次充好谋取暴利,为了杜绝这一现象,宋朝政府出台了“开汤审评”的检查法: 有专门的官员现场泡茶,然后通过检验茶汤的颜色以及是否有杂质来判断茶叶的好坏,一旦发现弄虚作假的人,立刻严惩不贷。

三、其他篇 其实,我国古代对于食品安全的重视远远超出我们的想象,早在《礼记》中就有“五谷不时,果实未熟,不粥于市”的记载,意思是没成熟的果子不能售卖,以免造成食品安全隐患。

无独有偶,也曾规定过:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰燔其余。

当燔弗燔,及吏主者,与盗同法”意思是有问题的肉类要立刻销毁,不然售卖者连同管理食品安全的主官都要受罚。

到了清代,食品安全的重视也一如既往,曾有酒楼掌柜在卫生检查时,被发现将食品堆放在厕所旁,结果就因为食品安全隐患受到了打四十下手心的处罚。

民以食为天。

正是由于食品安全关系到,因此历朝历代的官府无一不是将其当作生命线守护。

或许我们日常生活中小小的一副碗筷,一碟小菜,就浓缩了几千年的历史。

随机文章唐朝时,太子地位为何经常不保?博士称北京出现两条真龙,从锁龙井冲出掀翻郊区厂房大天使米迦勒是谁,最早与撒旦对抗的英雄(性别恐不男不女)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱赤道和本初子午线交点在哪里,位于几内亚湾/不属于任何国家迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!