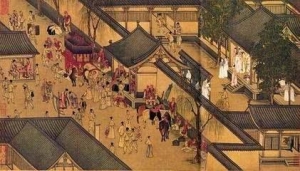

秦始皇嬴政在位期间,曾经五次攻击赵国,那么这五次攻赵的效果如何?

秦始皇亲政以后,一个方面在国内不断强化自己的领导权力,另一方积极对外用兵

【千问解读】

秦始皇亲政以后,一个方面在国内不断强化自己的领导权力,另一方积极对外用兵。

当时的规模和战力都是六国之中最强的,兵强将广,急需在战场消耗精力。

在这样一个内外环境都具备的情况下,秦始皇把战争的目光投向了邻国赵国。

为何秦始皇选择赵国下手呢?因为,此时赵国的战力基本仅次于秦国,国内向外扩张的声音一浪高于一浪,正在执政的也雄心勃勃,不断向周围的国家用兵,他上台的第二年,就派为大将,领军攻打,夺取燕国两个城池。

此后,燕国前来报复,赵王派大将庞猨领兵抗击,杀死燕国主将,击退燕军并获得大胜。

赵悼襄王四年,他又命令庞猨联合,发动了一次针对秦国的合纵,试图击败秦国,结果大败而归。

在回军的路上,又掉头攻击合纵伙伴齐国,夺取了齐国的饶安城。

赵悼襄王第六年,赵国又攻打,夺取了魏国的邺城。

过了三年,再次发兵攻打燕国,再次夺取燕国两个城池。

赵国的攻击周围的邻国,实力不断壮大,这让亲政以后的秦始皇颇为恼怒,他一方面对自己年幼时在赵国遭受的磨难深感气愤,一方面觉得赵国地向邻国宣战,最终目的是为了削弱秦国。

于是他决定对赵国用兵,以强硬的军事打击手段攻击赵国,彻底解除赵国对秦国的空间压迫和安全威胁。

下面我们把秦始皇对赵国的五次用兵经历总结一下。

第一次攻赵时间是秦始皇十一年(公元前236年),秦始皇派王翦为秦军主帅,桓齮、杨瑞和为副将,乘着赵国和燕国正在交战之时,从南、北两路实施对赵国军队的夹击。

秦军总兵力为二十万人,王翦由山西南部东进攻入赵国,顺利拿下赵国的阏与、橑阳。

准备翻过太行山,直接威胁赵国首都邯郸。

桓齮带领的南路大军攻击很了赵国的邺城、安阳,距离赵国首都也只剩下不到50公里路途。

此刻的赵军正与燕军酣战,秦军出其不意攻其不备,顺利拿下赵国九个城池。

就在王翦大军逐渐靠近邯郸,做阶段战略部署之际,秦赵两个的国内趋势骤然突变。

坐了九年王位的赵悼襄王突然死亡,继位。

秦国这边也发生了自杀一事,很多吕不韦的心腹信心都成群结队地给吕不韦吊唁。

秦始皇非常愤怒,决心把吕不韦这些势力统统清除掉。

此外,魏国要攻打楚国,秦始皇又派辛梧为大将,领兵协助魏国攻打楚国,主要目的削弱楚国,结果楚国使用外交手段,让辛梧没有动兵。

秦始皇伐楚的事情就这样不了了之。

因此也就停止了第一次攻赵。

第二次攻赵时间是秦始皇十三年(公元前234年)。

这次攻赵秦始皇以桓齮为主将,兵力和第一次攻击的兵力相当,目标是赵国的武城。

拿下武城就可以使赵国的南部门户大开,直接威胁首都邯郸。

赵军在主将扈辄的带领下,在赵国的长城外围地区和秦军展开激战,双方鏖战多时,最终扈辄战死,以秦军的胜利而结束。

赵军退入长城以内做防守。

此时,秦始皇正在进行第一次巡狩,刚刚来到东周的政治中心河南,距离赵国前线仅250公里。

赵国主将扈辄战死,赵王急忙把赵国名将李牧从赵国的代郡调往秦赵战场。

李牧率军南下,在石家庄一带和桓齮带领的秦军遭遇,在肥下、宜安接连打了两仗,结果秦军被李牧打败,返回秦国。

此战李牧战胜秦军,成为赵国名将,并被赵王迁册封为武安君。

第二次攻击赵国,第一阶段秦国胜利,第二阶段赵国胜利,可以说双方打了一个平手。

第三次攻击赵国是在秦始皇十四年(公元233年)。

这一次攻击赵国的路线和第一次一样,北路从山西南部东进,攻取赵国宜安等地。

南路继续由桓齮领导,进攻武城、平阳等地,南北两路都进展顺利。

不过这次攻击赵国就这样停止了,在秦国军事史上留下很多疑点。

其一是为何秦始皇在胜利的情况下,停止了攻击赵国?有人猜想是因为秦秦始皇被的事情搞得难受,所以下令把攻赵的战事先停下来。

另外一个问题是,赵国的战神李牧去哪里了?仅仅事隔一年,名将李牧为何不出来迎战秦军,让赵军白白输了两场战争。

这些问题,等大秦之歌有时间了慢慢再和大家详细分析。

第四次攻击赵国是在秦始皇十五年(公元232年)。

这次攻赵,由于秦军有了以往的经验,加之已经攻占了赵国的邺城、平阳、武城、所以秦国南路大军很快从南部推进到邺城。

北路大军则从太原出发,越过太行山,攻占狼孟之后,抵达河北平原,结果与李牧大军遭遇,受到李牧阻击的秦军一无所获,只好收兵。

但在回军途中,秦军按照的部署,顺手把给灭了。

秦国这次攻赵,虽然没有和赵国进行大规模战斗,但在一定程度削弱的赵军的战力。

也为秦国下一步攻击赵国奠定了基础。

第五次攻击赵国是在秦始皇十八年(公元229年)。

这次攻击赵国,秦国做了很多努力。

首先想到的是如果剪除秦军的克星李牧。

秦军和赵军的多次战斗,让秦军看到李牧成为秦军攻击赵国的唯一障碍,不除去李牧,秦国很难在攻击赵国的战争中取胜。

所以,秦始皇采用了离间计,他派人去赵国,用金银珠宝收买赵王迁的宠臣郭开,让郭开在赵王迁跟前诋毁李牧,状告李牧和司马尚准备造反。

同时,秦始皇用秦国名将王翦,让他领军从北路出发,跨过黄河,翻过太行山之后从井陉关突击,直接攻击邯郸北边。

然后派杨瑞和、羌廆率领南路大军,从河南新乡一带进军,突破邺城攻击赵国首都邯郸的南部,南北两路对邯郸实现合围。

此刻,赵军的主将仍旧是名将李牧、司马尚,这两人各领一路赵军迎战秦军。

双方在战争中,处于胶着状态。

王翦和李牧相互对峙,不敢贸然决然,只能等待时机变化,然后再做决战准备。

此时,秦国的反间计终于成功,赵王迁听了郭开的话,竟然深信李牧、司马尚会造反,于是派赵葱、颜聚代替李牧和司马尚。

大敌当前,临阵换帅乃兵家大忌,李牧一看情势危急,誓死不从。

结果被赵王迁秘密逮捕并斩首,一代名将就这样死在奸臣手里。

司马尚被革职。

李牧死掉后,王翦一路攻击,很快拿下邯郸,只用了三个月时间,就灭掉了当时六国中最有实力的赵国。

灭赵之后,秦始皇又开始他的巡狩,千里迢迢来到他小时候成长的赵国,故地重游,心里多了一份雄霸天下的王者气概。

秦始皇五次攻击赵国,一次比一次猛烈,既体现了秦始皇统一六国的决心,也印证了秦军无往而不胜的战力,是一支战功卓著的军队。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

骊山到底是福地是祸源?秦始皇嬴政又为什么钟情于骊山

西周末年的周幽王与爱妾褒姒曾在这里演出了一场兴起烽火戏诸侯的古代惨剧,从而葬送了西周王朝。

秦始皇嬴政建陵于此,也造就了二世而亡的悲剧。

骊山到底是福地是祸源?秦始皇嬴政又为什么钟情于骊山,建陵于此呢?从中国历史的传统风水之说看,骊山绝对是一块福荫之地。

古人把墓地的选择看做一件造福于子孙后代的大事,尤其是秦始皇嬴政这个企图传之于万世的封建皇帝自然对墓地的位置更加重视。

《水经注》载:“秦始皇嬴政大兴厚葬,营建冢圹于丽戎之山,一名蓝田。

其阴多金,其阳多玉,始皇贪其美名因而葬焉。

”骊山之南的蓝田玉着称于世,现代地质队曾在骊山北麓开凿金矿。

从视死如视生的传统观念分析,秦始皇嬴政死后还想把这里的金和玉占为己有。

此外,秦始皇嬴政陵园南依骊山,北临渭水,其东侧还有一道人工改造的鱼池水。

按《水经注》的记载:“水出骊山东北,本导源北流,后秦始皇嬴政葬于山北,水过而曲行,东注北转,始皇造陵取土,其地于深,水积成池,谓之鱼池也……池水西北流途经始皇冢北。

”而《两京道里记》载:“始皇陵南有尖峰,名曰望峰,言筑陵者望此为准。

”根据勘察,秦始皇嬴政陵封土中心顶端以及外城垣的南北两门与其南边的骊山最高峰望峰南北相对在一条直线上。

而每一道峰脊似一个花瓣,秦陵就在花蕊位置。

民间称始皇陵为“莲花穴”就是这个道理。

由此不难发现秦始皇嬴政陵的风水特点是,南面背山,东西两侧和北面形成三面环水之势。

如此一块风水宝地,也就不难解释为何秦始皇嬴政会选中骊山为自己营造身后帝国了。

可以说秦代依山环水的造陵观念对后代建陵也产生了深远的影响。

西汉帝陵如高祖长陵、文帝霸陵、景帝阳陵、武帝茂陵等就是仿效秦始皇嬴政陵依山环水的风水思想选择的。

以后历代陵墓基本上继承了依山环水的建陵思想。

秦始皇陵墓活人佣之谜,并未用活人殉葬

活人俑的锻造活人俑这种活人殉葬的方式非常简单,但也非常之残忍,就是先把活人用一层纱布给完全包裹起来,然后在用泥土存封,最后在放到窑炉里烧,就跟烧砖一样,烧好之后在拿出来,这样一具活人俑就成行了,用来给帝王陪葬。

秦始皇兵马俑并不是活人俑据历史学家以及相关的考古学家一致得出的结论证实,秦始皇兵马俑并非活人俑,而是用泥土和陶瓷所烧制的人形兵马俑而已,用它来代替活人活马殉葬。

说到这可能就会有人问了,那为什么兵马俑当中每个人脸都不同呢?这又如何去解释呢?关于这一点国刑警学院赵成文教授也是为大家作出的详细的解释,只能感叹古代人的智慧。

秦始皇兵马俑呈现千人千面的现象那是有原因的,并不是因为是用活人所制造,所谓活人俑的说法其实并不能站稳脚跟,据国刑警学院赵成文教授破解和证实了秦兵马俑是用活人做模型然后进行烧制而成的,所谓世界上没有完全相同的两片叶子,所以在秦始皇陵中上千名兵马俑才没有完全形相同的脸。