蔡京当作北宋的末代宰相 蔡京是如何成为十恶不赦的奸臣的

蔡京在历史上的评价非常差。

讲到宋徽宗,人们也许会以同情的眼光看待他;但讲到蔡京,那就是死不足惜了。

作为北宋的末代

【千问解读】

蔡京在历史上的评价非常差。

讲到宋徽宗,人们也许会以同情的眼光看待他;但讲到蔡京,那就是死不足惜了。

作为北宋的末代宰相,蔡京被称为 六贼 之首。

他曾命令手下到民间搜刮奇珍异宝,并放任宋徽宗沉迷于自己的嗜好中,使得朝廷动荡不安,最后还让金兵入侵成功。

历朝历代所有令人唾弃的事情,他好像全都干过了,其名声之差可见一斑。

然而 君子不以言举人, ,尽管蔡京政治上的名声不佳,但在艺术方面,他可也是才子一名。

没错,蔡京在当时可不是什么二、三流的业余艺术家,而是自称第二,没人敢称第一的顶尖大师。

宋徽宗拥有绝佳艺术品味,这大家都知道;能获得徽宗的认可,那表示此人绝非寻常之辈。

蔡京不仅获得宋徽宗的认同,还因此被拔擢为宰相,说他是当代最强艺术家,一点都不为过。

蔡京风头最盛的时候,随便写个字都能在市场上卖出好价钱。

人们一谈到蔡京的书法,张口就是 、 无人出其右者 ,话里话外都透露出 蔡京书法天下第一 。

至于一位理应前途光明的书法家,为什么会在阴错阳差下,沦为一代奸臣呢? 01人肉印表机就是我 没有人生下来就是个混蛋,蔡京当然也是如此。

早年的蔡京每日沉浸在笔研、丹青、图史、射御之中,俨然是个勤奋好学、品味高雅的好青年;十六、七岁时,已经是闻名遐迩的才子。

虽然不像等人有能力开创新字体,但他擅于临摹各家书法;讲白一点,蔡京的眼睛就像照相机,双手就像影印机,只要看过一遍,就能复制出的字。

假设把北宋四大书法家,也就是、、米芾和蔡京的作品并称,一眼看过去,并从中选出看起来最顺眼的,许多人都会选择蔡京的字。

没错,蔡京的字就是这么有魔力。

尽管没有苏轼的天然、黄庭坚的劲健,米芾的纵逸,却能让人觉得 顺眼 ,看了还想再看。

但这究竟是为什么? 秘密其实在于他学得一手好柳体。

众所皆知,柳公权是北宋最受推崇的书法家,柳体之美,在于秀杰深醇之气。

用个形象化的比喻,就像是休假时穿上T恤牛仔裤的大老板,表面上看起来与普通人无异,但那种的气质,是藏也藏不住的。

在楷书字体中,柳体的难度也可说是最高的。

有句谚语 千古学柳体无大家 ,足以说明柳体的困难程度。

由于它的结构与写法都比较特殊,且容错率极低,稍有偏差, 柳味 就没了。

至于蔡京,果然不负 人肉印表机 之名,早在少年时期就就充分掌握了柳公权字体的特色,一撇一画都能完整呈现柳体神韵。

02就连狂人米芾也认可 成年后,蔡京的书法风格出现了转变。

当时的书法界突然掀起一股 尚意 的风潮。

尚意 指的是什么呢?以前,书法家重视的是 尚法 ,也就是透过模仿古代书法家的笔迹,借此学习法度;简单来说,如果古人这样写,你就得照着这样写,一点误差都不能有;某方面来说,有点像是机器人,不容易创造自己的风格。

尚意 则相当于中国书法界的文艺复兴。

人们忽然意识到:盲目追求 像 没有什么意义。

学得了前人的笔迹那又如何?就算写得一手好字,但没有自己的特色,那还不如不学! 于是书家们纷纷抛下过去的规矩,以 意 为纲,创造出新兴的书法风格。

一时之间,各派书家除了提倡反模仿,也提出属于自己的书道理论,力求创新,以 不践古人,自出新意 的革新精神冲破局限。

在这股风潮下,蔡京也恍然大悟: 没错啊,我学柳公权,但我终究不是他。

那什么才是真正的我呢? 我,就是真正的我! 蔡京在柳体的基础上增添了自己的风格。

那时候的蔡京还很年轻,怀抱着各种伟大的理想和梦想;而他的笔触也正如心志所向,呈现出年轻气盛的样貌,笔势豪健,痛快沉着。

大家常说 字如其人 ,古代也有 用笔在心,心正则笔正 之说;换言之,人们普遍认为字迹与一个人的品行有关,可以从中窥见书写者的个性与为人。

为人如果风度潇洒,笔迹就显得飘逸有力;如果胸无大志,笔画之间看起来难免有种 不成气候 的感觉。

谁的青春不怀抱着远大的梦想?谁的青春没有改变世界的热血?蔡京也曾是一名怀抱着理想与希望的青年,这一点,的确可以透过他的字迹。

蔡京书法风格的蜕变,也意味着其艺术水准的升华。

旧式笔法加上新派锋芒,相当于现在那些复古结合新潮、穿出跨世代混搭风的超级潮男,简直潮到出水。

当时提倡 尚意 运动的书法家主要有四人,也就是前面提到的 宋四家 :分别是天然的苏轼、劲健的黄庭坚、纵逸的米芾,以及含蓄风雅的蔡京,他们的书法各具仪态,在在堪称精品,四人也合称 苏黄米蔡 。

由于蔡京善于书画,个性也很政治正确,,身边就汇聚了一群 文功盖世 的名家,米芾也是蔡京朋友圈的其中一人。

相较于蔡京,米芾个性狂傲,且目中无人,但就连这么一个自大狂,也承认自己不如蔡京。

03一字千金 蔡京很年轻的时候就已考上当官。

刚在京城任职的蔡京,与我们想象中那个大奸大恶的模样简直差了。

当时的他是满怀理想的工作狂,急着表现自己,曾号召地方居民兴修了一条大水渠,解决当地的饮水和灌溉问题;又连续举办了好几场艺术博览会,展示官府收藏的珍品书,并组织中原各地的书画专家亲自参与并鉴定。

很快的,蔡京的施政表现传遍了各地,也传到了王侯贵族们耳里。

在个人好感度提高的同时,蔡京的书法也跟着水涨船高,变得跟金子一样昂贵。

新官上任三把火,蔡京用自己卓越的执政能力一显威风的同时,也以宽宏与感激来对待下属。

蔡京在办公室处理政务时,固定有两名年轻衙役拿着大扇子帮他扇风,让他觉得很奇怪。

一问之下,才知道这是政府对文官的优待:由于北宋政府地处偏南,再加上读书人通常较不耐暑热,因此每个官员都配有两名扇风手。

原本这两个小伙子也只是照章行事,蔡京却对此莫名感动,觉得他们实在太窝心、太体贴了,便满怀感谢地把他俩叫过来,在他们的白扇子上各题了一首的诗,嘱咐他们把扇子拿去卖个好价格。

当晚,两位年轻人就把扇子拿去卖了。

卖了多少?一把扇子足足两万钱! 隔天早上,蔡京照常上班,发现两名衙役的靴帽鞋袜穿戴一新,从上到下,全身行头都换了,笑容藏也藏不住。

蔡京于是问: 你们拿去卖啦? 是啊!一把卖了两万钱呢! 这么高?是谁这么抬举我? 是端王亲自来买的,他很看好您的作品,说无论如何都要买到您的真迹。

端王是谁呢?就是未来的宋徽宗。

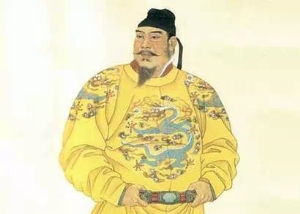

04宋徽宗表示:是真爱 宋徽宗在当上前,对艺术的爱好已经很强烈了,整日与文人墨客赋诗作画、切磋技艺。

他虽不擅长治国,品鉴书画却是绝对专业。

北宋末年的画家与书法家很多,他万中选一看中了蔡京,甚至用一户普通人家一年的花销买蔡京这两把扇子,简直就是真爱。

直至寒暑数度易节,宋徽宗做了皇帝、蔡京做了宰相后,宋徽宗有次捧着一只满是灰尘的木盒子去找蔡京。

打开盒子,只见两把泛黄的扇子躺在盒内,扇面的字迹依旧清晰。

宋徽宗感慨地说: 蔡京,当年你题诗的那两把扇子,朕可没有弄丢,一直把它藏在床底下,这是朕珍贵的宝物。

不过,早在宋徽宗当上皇帝之初,蔡京还只是一名九品芝麻官,有待升级。

宋徽宗虽然很看好他,也很想提拔提拔他,但蔡京却不知为何得罪了守旧派官员,被贬到杭州。

宋徽宗才刚继位,也不好表示什么意见,只能任由最钟爱的书法家离开身边。

蔡京感到非常冤枉;除了冤枉,更多的是对朝廷的愤怒。

他根本没做错什么事:推动社会福利机制,设立居养院以收留弱势群体;又推动货币改革,让中央获得了非常高的税收。

说起来全是好事,但朝臣只因为蔡京主张改革,便不分地排挤他。

中国历史上的文人墨客,几乎都有被贬官的经验,但蔡京与他们不同的是,他的自我期许一开始就比别人高;坠落之际,承受的痛苦也比别人多,这就是蔡京黑化的开始。

他想让人们幸福,想让大家都知道艺术的美好,为什么这种美好的梦想,到了政治面前,却显得如此不重要呢? 梦想家坠入了谷底。

在人生中最失意的阶段,蔡京天天都在苦思暝想,该如何才能重新回到中央。

在杭州的这几年,他失去了以前的热情,除了基本政务之外,几乎没做过其他重大建设。

恐怕是无辜贬官的打击,真的让他彻底对现实失望。

等到蔡京重新振作之后,他的思考已经从失意落寞,转为愤世嫉俗。

告别了从前那位题扇赠字的纯真艺术家,蔡京正式踏上黑化的不归路。

徽宗身旁的宦官每次来杭州出差,蔡京都会百般逢迎,陪他日夜游乐,还把自己的诗词绘画送给童贯。

后来蔡京听别人提到宋徽宗压力很大,想借着搜集字画古玩抒发情绪,他首先想到的,就是帮宋徽宗买画,以便为自己重回中央铺路。

蔡京很快就发挥个性中阴暗面的力量。

首先,他找到一位和京城有往来关系的官员,送上许多金银珠宝和自己的一些字画。

整个北宋的人民都知道蔡京的书法水准之高,那名官员也不例外,合不拢嘴地收下了这份大礼。

建立关系后,蔡京开始对他提出要求,请对方做自己的耳目,帮忙打听皇上喜欢什么题材的画、哪些内容的字。

宋徽宗喜欢山水画,蔡京就画山水画;喜欢有气势的字,蔡京就写有气势的字。

他还透过牵线搭桥,贿赂徽宗宠信的宦官和道士,让这些人在皇上面前替他说好话。

也是从这时候开始,宋徽宗日益沉迷于艺术鉴赏。

上朝的时间越来越少,的时间越来越多,甚至不顾官员的反对,执意将蔡京召回京城,同时为蔡京的宰相之路与北宋的灭亡埋下伏笔。

人无完人,官无完事。

很多人会说 社会上坏人很多 ,也有人说 社会上的好人其实不少 ,仿佛好人和坏人身上都贴着标签,一眼就能认出来。

其实,一个人的行为往往亦正亦邪, 坏 并非坏得一无是处, 好 也不至于好到完美无瑕。

我们无法绝对地定义一个人,就像蔡京,在他贿赂地方官员之际,同时也兴修了各种惠民设施,如果光凭他的某些作为,就说他 就是 奸臣,未免过于武断。

中国史的史观有项特点:非善即恶,好人必须毫无缺点,坏人必定恶贯满盈。

但事实上,所谓的好人也会吃喝嫖赌,所谓的坏人也能。

一开始,蔡京确实是以具有抱负的才子之姿出现在历史舞台上。

他爱护下属,就连对待最底层的衙役也谦恭有礼;他善于交友,和个性超差的米芾居然能;他善于建设,在各地建立收容穷民的居养院。

致使蔡京堕落的,其实是制度的改变。

在盘根错节着各种利益关系的北宋政坛上,新旧两党成了腐败与堕落的器皿。

好的制度让坏人变好,坏的制度让好人变坏。

蔡京原本是一名艺术家,不随波逐流,勇于创新自我;但在经历前半生的后,他最终仍成为政治制度的牺牲者。

勇者打倒魔王后,成了下一任魔王,从此世间少了一名勇于追梦的艺术家,却多了一名臭名昭著的弄权奸臣。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

吕端大事不糊涂:北宋名相的智慧与担当

”这句思想家李贽的自题联语,将北宋吕端与千古名相并列,足见吕端在历史上的地位。

那么,“吕端大事不糊涂”究竟指的是什么事?本文将结合真实历史资料,深入剖析吕端在关键时刻展现出的智慧与担当。

一、智劝太宗,化解边疆危机 北宋初年,西北边境的首领李继迁屡次叛宋,骚扰边境。

一次交战中,李继迁的母亲被宋军俘虏。

闻讯后,欲将李母斩首示众,以震慑叛军。

然而,这一决定却遭到了宰相吕端的坚决反对。

吕端深知,李继迁作为叛逆之人,未必会因母亲的安危而屈服。

相反,处死李母只会激化矛盾,坚定其反叛之心。

于是,他向太宗进言:“从前相争时,抓住了的父母,想要把他们在阵前用锅煮了,可是刘邦说如果你一定要煮,那么分我一杯肉汤喝吧。

做大事的人不会顾虑到他的父母,更何况李继迁这样的蛮夷叛乱之人呢?” 吕端进一步建议,将李母安置在延州,好生招待,以此作为招降李继迁的筹码。

即使不能立即使其投降,也能牵制其心。

太宗听后,恍然大悟,采纳了吕端的建议。

后来,李继迁果然收敛了许多,其子李德明更是在李母病逝后向纳贡请和。

这一事件充分展现了吕端在关键时刻的深谋远虑和沉稳谨慎。

二、力挫阴谋,扶立真宗继位 宋太宗晚年,身体每况愈下,立储问题成为朝野关注的焦点。

太宗立三子为太子,并委托吕端负责其学习和生活起居。

然而,太宗驾崩后,一场围绕皇位的阴谋却悄然展开。

当时,皇后受宦官王继恩等人的怂恿,欲废太子赵恒,改立长子为帝。

王继恩等人暗中串通朝中大臣,企图发动政变。

吕端得知此事后,迅速采取行动。

他先将王继恩骗入书阁锁住,然后入宫力陈利害:“先帝立太子就是为了今天,现在先帝弃天下而走,我们怎能违背先帝之命?” 在吕端的坚持下,皇后最终同意让赵恒继位。

然而,在登基大典上,吕端却站在殿下不肯下跪。

他要求侍臣卷起帘子,亲自确认大殿上坐着的确实是赵恒本人后,才率领群臣下拜。

这一举动不仅确保了皇位的顺利传承,也避免了可能发生的宫廷之乱。

三、清廉自守,彰显名臣风范 除了在关键时刻展现出非凡的智慧和担当外,吕端在日常生活和为官之道上也堪称典范。

他为人宽厚、清廉俭约,从不计较个人得失。

即使身居相位,也始终保持着朴素的生活作风。

据史书记载,吕端曾两次出使偏远国家,深受当地人敬重。

后来有使者前往那些国家时,对方总会满怀敬意地打听吕端的近况。

这种影响力不仅源于他的政治才能,更源于他的人格魅力。

此外,吕端还十分注重培养年轻官员。

他与等名臣共事时,总是谦让有礼、有商有量。

他深知寇准的才能和威望,曾主动请求让位于寇准。

这种顾全大局、不计名利的精神在当时的中堪称楷模。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

吕端大事不糊涂:北宋名相的智慧与担当

”这句思想家李贽的自题联语,将北宋吕端与千古名相并列,足见吕端在历史上的地位。

那么,“吕端大事不糊涂”究竟指的是什么事?本文将结合真实历史资料,深入剖析吕端在关键时刻展现出的智慧与担当。

一、智劝太宗,化解边疆危机 北宋初年,西北边境的首领李继迁屡次叛宋,骚扰边境。

一次交战中,李继迁的母亲被宋军俘虏。

闻讯后,欲将李母斩首示众,以震慑叛军。

然而,这一决定却遭到了宰相吕端的坚决反对。

吕端深知,李继迁作为叛逆之人,未必会因母亲的安危而屈服。

相反,处死李母只会激化矛盾,坚定其反叛之心。

于是,他向太宗进言:“从前相争时,抓住了的父母,想要把他们在阵前用锅煮了,可是刘邦说如果你一定要煮,那么分我一杯肉汤喝吧。

做大事的人不会顾虑到他的父母,更何况李继迁这样的蛮夷叛乱之人呢?” 吕端进一步建议,将李母安置在延州,好生招待,以此作为招降李继迁的筹码。

即使不能立即使其投降,也能牵制其心。

太宗听后,恍然大悟,采纳了吕端的建议。

后来,李继迁果然收敛了许多,其子李德明更是在李母病逝后向纳贡请和。

这一事件充分展现了吕端在关键时刻的深谋远虑和沉稳谨慎。

二、力挫阴谋,扶立真宗继位 宋太宗晚年,身体每况愈下,立储问题成为朝野关注的焦点。

太宗立三子为太子,并委托吕端负责其学习和生活起居。

然而,太宗驾崩后,一场围绕皇位的阴谋却悄然展开。

当时,皇后受宦官王继恩等人的怂恿,欲废太子赵恒,改立长子为帝。

王继恩等人暗中串通朝中大臣,企图发动政变。

吕端得知此事后,迅速采取行动。

他先将王继恩骗入书阁锁住,然后入宫力陈利害:“先帝立太子就是为了今天,现在先帝弃天下而走,我们怎能违背先帝之命?” 在吕端的坚持下,皇后最终同意让赵恒继位。

然而,在登基大典上,吕端却站在殿下不肯下跪。

他要求侍臣卷起帘子,亲自确认大殿上坐着的确实是赵恒本人后,才率领群臣下拜。

这一举动不仅确保了皇位的顺利传承,也避免了可能发生的宫廷之乱。

三、清廉自守,彰显名臣风范 除了在关键时刻展现出非凡的智慧和担当外,吕端在日常生活和为官之道上也堪称典范。

他为人宽厚、清廉俭约,从不计较个人得失。

即使身居相位,也始终保持着朴素的生活作风。

据史书记载,吕端曾两次出使偏远国家,深受当地人敬重。

后来有使者前往那些国家时,对方总会满怀敬意地打听吕端的近况。

这种影响力不仅源于他的政治才能,更源于他的人格魅力。

此外,吕端还十分注重培养年轻官员。

他与等名臣共事时,总是谦让有礼、有商有量。

他深知寇准的才能和威望,曾主动请求让位于寇准。

这种顾全大局、不计名利的精神在当时的中堪称楷模。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。