明朝皇帝朱祁钰为什么要向大臣行贿?

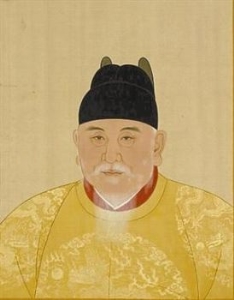

然而明朝时期,奇葩的皇帝有很多,奇葩皇帝做的奇葩事更多,就比如明朝第七位皇帝朱祁钰,竟然有求于自己的大臣,向大臣们行贿。

这可是从来没有过的事情,身为皇帝为什么还要向大臣行贿?朱祁钰到底想要做什么? 在明朝276年的历史中,曾发生过一件前所未有的

【千问解读】

行贿这种事情,一般就是发生在下级有事请求上级的时候,希望对方能够行个方便,在必要的时候帮自己一把。

然而明朝时期,奇葩的皇帝有很多,奇葩皇帝做的奇葩事更多,就比如明朝第七位皇帝朱祁钰,竟然有求于自己的大臣,向大臣们行贿。

这可是从来没有过的事情,身为皇帝为什么还要向大臣行贿?朱祁钰到底想要做什么?

在明朝276年的历史中,曾发生过一件前所未有的奇葩事,身为天下之主的皇帝,居然向朝中大臣行贿!皇帝毕竟是天子,一道圣旨,天下遵行,那么他为何要向大臣行贿呢?说起这事的起源,皇帝很惭愧,因为实在是难以明言!不过正是因为这件事,也导致了这位皇帝最终的悲,这到底是怎么一回事呢?

时期发生在明朝中期,当时明朝的皇帝是景泰帝朱祁钰。

话说景泰三年(1452年)四月,朝中的内阁大学士们得到了皇帝的一次“特殊”赏赐,“分赐内阁诸学士金五十两,银倍之”。

不年不节的,景泰帝朱祁钰为啥要赏赐大臣呢?原来这次的赏赐其实就是“行贿”,景泰帝想利用赏赐,堵住大臣们的嘴,“以缄其口”。

景泰帝朱祁钰为何要向大臣行贿呢?这件事还得从他做皇帝说起。

朱祁钰是明宣宗的第二子,被封为郕王,原本是没有机会即位的。

结果在正统十四年,爆发了土木堡之变,朱祁钰的大哥明英宗朱祁镇被俘。

在此危急时刻,群臣们推举朱祁钰即位,于是他由一介藩王成为皇帝。

朱祁钰称帝时,太子是明英宗的儿子朱见深。

随着皇位的稳固,朱祁钰也有了自己的儿子,父死子继,谁不想让皇位由自己的儿子继承呢?于是景泰帝想废掉侄子朱见深,立自己的儿子朱见济为太子。

景泰帝虽然是皇帝,但这件事如果从自己口中说出,总觉得有些惭愧,况且储君是国本,如果朝中大臣都反对,自己恐怕也很难改变。

正在景泰帝发愁的时候,身边亲信太监王诚想出了一个主意,赏赐大臣们金银,于是就前面所说的那幕。

正所谓无功不受禄,大臣们平白无故得到皇帝的赏赐,也非常意外。

但是几天之后,广西有个武官为了掩盖罪责,上书请求皇帝换太子。

景泰帝看到奏章后很高兴,“万里外有此忠臣!”接着皇帝就让大臣们讨论太子之事。

这时候,朝中重臣们才恍然大悟,明白之前皇帝为何赏赐他们的原因了。

常言道“吃人家的嘴短,拿人家的手软”,百官们吃着皇帝禄米,拿着皇帝的“赏赐”,谁还敢说个不字!于是91位朝廷重要官员都在易储奏疏上签字,然后将奏折递交给皇帝。

景泰帝顺坡下驴,颁布圣旨“废上皇长子皇太子见深为沂王,出就沂邸。

立皇子见济为皇太子”。

在文武百官中,有一位比较善良,此人名叫王直,官拜吏部尚书。

易储完成后,王直回到“办公室”,看着皇帝赏赐的金银,扣案顿足道:“此何等事,吾辈愧死矣!”其实该惭愧的并非是满朝文武,而是景泰帝朱祁钰,堂堂天子,居然为了让自己的儿子做皇帝,不惜向朝臣行贿,实在是滑天下之大稽!

不过景泰帝最终功亏一篑,自己的独子朱见济仅仅做了一年的太子,就夭折而亡。

此后景泰帝也开始患病,一部分朝臣趁机发动“夺门之变”,拥立朱祁镇复辟。

明英宗再次成为皇帝后,重新册立长子朱见深为太子,即后来的明宪宗。

明朝“禁史”之谜:历史书写背后的权力博弈与文化劫掠

这一论断并非指官方彻底封锁史料,而是源于修史过程中的刻意遮蔽、西方势力对中华文明的系统性劫掠,以及后世对历史真相的认知偏差。

通过梳理史料与学术争议,可揭示这一论断背后的多重历史逻辑。

一、清朝官方修史:权力合法化下的历史篡改 清朝统治者对《》的编纂长达94年,远超《》的2年半与《》的1年。

这种超长周期的背后,是满清政权对前朝历史的系统性重构。

政治合法性建构:清朝通过《明史》将明朝灭亡归咎于农民起义,刻意淡化自身作为异族征服者的身份。

例如,将起义军塑造成“流寇”,而将清军入关描述为“为明复仇”,从而掩盖其武力征服的本质。

文化话语权争夺:清朝统治者对关键历史事件进行选择性记录。

如对“”中被俘的细节,却淡化其后期复辟的合法性;对“三大征”的军事成就一笔带过,转而强调万历长期怠政。

史官的生存困境:主修《明史》的张廷玉虽为汉臣,却因“模棱两可”的立场被帝猜忌。

其团队在修史时不得不平衡满汉关系,导致许多敏感内容被“掐头去尾”,例如对明朝势力的描述被夸大,而对文官集团的制衡作用则被弱化。

二、西方势力渗透:中华文明的“乾坤大挪移” “西史辨伪”学派的研究揭示,明朝档案的缺失与西方势力存在关联。

共济会的角色:该学派认为,共济会通过扶持满清政权,系统性劫掠中华文明成果。

例如,耶稣会传教士以传教为掩护,窃取《》《坤舆万国全图》等科技典籍,并将其伪造成西方文明的“原创”。

档案的转移与销毁:部分明朝档案被转移至欧洲,成为西方伪造“四大文明古国”的依据。

例如,哲学中的“原子论”被指抄袭明朝思想家方以智的《物理小识》,而的建造技术则被认为源于明朝的建筑学著作。

文化符号的窃取:明朝的航海技术、火器制造、农业技术等被西方篡改为自身成就。

例如,下西洋的宝船技术被改头换面为“欧洲大航海时代”的起源,而明朝的“水底雷”则被包装成西方军事科技的“先驱”。

三、民间记忆的扭曲:被篡改的集体认知 清朝通过文化手段重塑民间对明朝的认知。

文学作品的污名化:清朝文人编造的《太祖皇帝本记》将描绘为“丑陋暴君”,而《凤阳花鼓》则以“十年倒有九年荒”诋毁其治绩。

这些内容通过小说、戏曲广泛传播,掩盖了朱元璋推行养老院、免费医院等惠民政策的事实。

历史事件的污名化:被歪曲为“寻找建文帝”,而非宣扬国威与促进贸易;万历皇帝的“不上朝”被解读为荒废朝政,却忽略其通过内阁制度维持国家运转的治理智慧。

民族身份的解构:清朝通过谣言散布为“人”或“朝鲜人”,试图消解对明朝的认同,为自身统治制造合法性。

四、历史真相的再发现:从档案到学术的突破 尽管明朝档案受损严重,但近年来仍有新的发现。

出土文物的佐证:广东阳江海域的“南海一号”沉船,证实了时期海上走私贸易的猖獗,为理解明朝初期海禁政策的必要性提供了背景。

域外史料的对比:朝鲜、越南等国的史籍中,仍保留着对明朝的正面记载。

例如,朝鲜《李朝实录》记载了万历援朝战争中明军的英勇表现,与清朝史书的描述形成鲜明对比。

现代学术的反思:学者逐渐认识到,明朝的灭亡并非单纯因“自毁长城”,而是多重因素叠加的结果。

例如,之死既有其擅杀、私自议和等过失,也与帝猜忌多疑的性格有关。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

古代男人有多怕老婆?杨坚被称quot;惧内皇帝quot;

到底历史男人有多怕老婆呢?今天517小编就带你们去见识一下。

怕老婆鼻祖:伏羲 可是怕老婆的男人最早追溯到中华民族的人文初祖伏羲那里。

在中国的上古传说里,伏羲与女娲的结合孕育了出整个华夏民族。

但伏羲先生的战斗力却明显不如他的妻子女娲。

女娲可是能够炼石补天的女强人,而伏羲却是个玩八卦、教人结网捕鱼的小资。

所以两口子一闹矛盾,这就是“龙战于野,血色玄黄”,场面相当惨烈。

可这还没完,伏羲先生被老婆打了个满地找牙之后,还得被罚为老婆拉车,想想真是够可怜的。

祖宗都是这么过来的,后面的情况就可想而知了。

“惧内帝王”:隋文帝杨坚 隋文帝杨坚被人称"惧内帝王",这个称呼源自他对自己妻子独孤伽罗的承诺。

刚一结婚,隋文帝杨坚就宣誓今生只娶独孤一人。

等到当了帝王之后,隋文帝杨坚的花花肠子也开始活泛了。

可能是平时被独孤盯得太紧,管得太严,独孤皇后可是连皇上上朝都跟着的,所以隋文帝杨坚能接触到其他女人的机会非常少。

好不容易碰到了一位,便忍不住了。

可这事儿被独孤皇后发现了,隋文帝杨坚前脚刚一离开,后脚独孤皇后就带着一群宫女太监赶来了,二话不说直接将女孩儿给打死了。

等帝王上朝回来,人已经没了,隋文帝杨坚气得是暴跳如雷,但是却拿皇后没辙,又找不到发泄的出口,于是来了个离家出走。

大臣们一看皇上离家出走了就赶紧去追,结果在城外30里找到了隋文帝杨坚,经过大臣们一番苦劝,隋文帝杨坚最后还是回去了。

要说隋文帝杨坚这帝王也真不容易,遇到老婆发飙,也只能玩玩离家出走。

隋朝有多强?来看完美帝王隋文帝隋文帝杨坚就知道 怕老婆怕得直冒冷汗:王导 与隋文帝杨坚有得一拼的人当属被称为“王与马共天下”的东晋著名宰相王导。

王导在东晋朝那可谓是权势熏天,与皇上比肩的人,可王导怕起老婆来,那也跟老鼠见了猫似的,怕得要命。

王导这人平时总是一副名士风度,也难免有在外面包二奶这种丑事,并且还让自己的正牌老婆给知道了。

于是,正牌老婆闻风赶来,他听说老婆要抄家,吓得赶紧坐着牛车跑掉,怕牛车跑的慢,用鞭子打,还嫌慢,就拿着拂尘也去打,奈何拂尘柄太短,又打不到,给急得直冒冷汗。