诸子百家中的法家最早是由谁创立的?“法家”有哪些代表人物?

法家不是纯粹的理论家,而是一个积极的行动派,其思想也是着眼于法律的实际效用。

在法家的思想当中包括理论思想、政治思想、伦理思想以及法制思想等等多个方面。

法家伦理思想指的是建立在人性观基础上的诚信观和义利观。

法家成熟很晚,但成型很早,最早可追溯于夏商时期的理官,成

【千问解读】

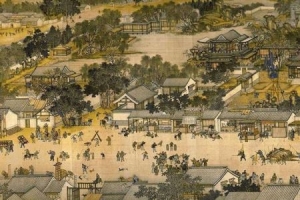

说起法家,这是我国历史上提倡以法治为核心思想的重要学派,以富国强兵为己任。

法家不是纯粹的理论家,而是一个积极的行动派,其思想也是着眼于法律的实际效用。

在法家的思想当中包括理论思想、政治思想、伦理思想以及法制思想等等多个方面。

法家伦理思想指的是建立在人性观基础上的诚信观和义利观。

法家成熟很晚,但成型很早,最早可追溯于夏商时期的理官,成熟在战国时期。

春秋、战国亦称之为刑名之学,经过管仲、士匄、子产、李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、乐毅、剧辛等人予以大力发展,遂成为一个学派。

战国末韩非对他们的学说加以总结、综合,集法家之大成。

其范围涉及法律、经济、行政、组织、管理的社会科学,涉及社会改革、法学、经济学、金融、货币、国际贸易、行政管理、组织理论及运筹学等。

法家是战国时期平民的政治代言人,在政治上可谓是“独步天下”。

强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。

法家思想作为一种主要派系,他们提出了至今仍然影响深远的以法治国的主张和观念,这就足以见得他们对法制的高度重视,以及把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具,这些体现法制建设的思想,一直被沿用至今,成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。

当代中国法律的诞生就是受到法家思想的影响,法家思想对于一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的,对现代法制的影响也很深远。

被称为管子、管夷吾、管敬仲,汉族,颍上(今安徽省颍上县)人,周穆王的后代。

是中国古代著名的军事家、政治家、经济学家、改革家,被誉为“圣人之师”和“华夏文明的保护者”。

管仲少时丧父,老母在堂,生活贫苦,不得不过早地挑起家庭重担,为维持生计,与鲍叔牙合伙经商失败,后从军,到齐国,几经曲折,经鲍叔牙力荐,成为齐国上卿(即宰相),辅佐齐桓公成为春秋时期第一霸主,所以又说“管夷吾举于士”。

管仲在任内大兴改革,富国强兵,重视商业,并因开创国营娼妓制度而曾被中国性服务业供奉为保护神。

姬侨(?—公元前522年),姬姓,公孙氏,名侨,字子产,又字子美,号成子,人们又称他为公孙侨、郑子产,郑国贵族,郑国国都(今河南郑州新郑)人。

他是郑穆公的孙子,所以人们又称他为公孙侨、郑子产。

他自郑简公时(前554)被立为卿,公元前543年到522年执掌郑国国政,是当时最负盛名的政治家。

子产没有著述传世,他的言行事迹,主要载于《左传》、《史记》等书籍。

子产的在法律上所做出的贡献主要有铸“刑书”,公布成文法。

公元前536年子产“铸刑书”,把自己所制定的刑书铸在鼎器上,开创了古代公布成文法的先例,否定了“刑不可知,则威不可测”的秘密法。

提出“以宽服民”、“以猛服民”的主张。

嬴姓李氏,名悝,一作克,战国初期魏国人(今河南濮阳)。

约生于周定王五十四年(前455年),卒于周安王七年(前395年),战国时期著名政治家、法家代表人物。

在魏文侯时任丞相,主持变法。

司马迁说:“魏用李悝尽地力,为强君。

”班固称李悝“富国强兵”。

李悝变法在魏国走上富强之路过程曾做出很大贡献,是中国变法之始,随后楚国吴起变法、秦国商鞅变法,都在发展着李悝的变法实践,在中国历史上产生了深远的影响。

齐宣王时他曾长期在稷下讲学,对于法家思想在齐国的传播做出了贡献。

《史记》说他有《十二论》,《汉书·艺文志》的法家类著录了《慎子》四十二篇。

后来很多都失传了,《慎子》现存有《威德》、《因循》、《民杂》、《德立》、《君人》五篇,《群书治要》里有《知忠》、《君臣》两篇,清朝时,钱熙祚合编为七篇,刻入《守山阁丛书》。

此外,还有佚文数十条。

申不害(公元前385-前337,另有资料认为在前420年-前337年),亦称申子,郑韩时期人物(今河南新郑)人。

战国时期法家重要代表人物之一、思想家。

以“术”著称,著有《申子》是春秋战国时期,百家争鸣中的代表人物。

韩国灭掉郑国后,韩昭侯重用他为丞相,在韩国主持改革,他在韩为相19年,“内修政教,外应诸侯”,帮助韩昭侯推行“法”治、“术”治,使韩国君主专制得到加强,国内政局得到稳定,贵族特权受到限制,百姓生活渐趋富裕,史称“终申子之身,国治兵强,无侵韩者。

”十五年间便使韩国强盛起来。

商鞅早年为魏国宰相公叔痤家臣。

公孙痤病死后,魏王并没有重用商鞅。

后来听说秦孝公下令求贤者,便携同李悝的《法经》到秦国去。

通过秦孝公宠臣景监,三见孝公,拿出了三套改革方案,分别为“帝道”、“王道”、“霸道”。

商鞅畅谈霸道的变法治国之策,孝公大喜,商鞅得到了施展他改革变法理想的舞台。

商鞅变法的主要内容为:建立新型的军功爵制,激励士兵奋勇杀敌;奖励耕织,保证了秦国后方粮草充足;制定新法,使得百姓各司其职,安分守己。

秦国自商鞅变法后,迅速成为一个强大的诸侯国,为后世统一天下奠定了基础。

战国时期著名燕国将领。

在战国历史上,剧辛不是一般人物,当年在赵国也出仕过赵武灵王。

剧辛是战国后期法家的重要代表,著有著名的《剧子》,亦称《处子》九篇。

韩非(约公元前280--前233年),汉族,战国时期的韩国人,法家学说的集大成者,将慎到的“势”、申不害的“术”、商鞅的“法”紧密结合,系统化发展法家学说。

韩非是韩国的王公贵族,但是他的学说不被当时的韩王所采纳。

在悲愤之下,写出了《孤愤》、《五蠹》、《内外储》、《说林》、《说难》等十余万言的著作。

后来这些著作传到了秦国,秦王政看完后,发出了“嗟乎!寡人得见此人与之游,死不恨矣”的感叹。

但韩非在出使秦国时,没有得到秦王政的信任,更被李斯、姚贾陷害,被毒死在秦狱中。

韩非虽然在生前未能实现自己的抱负,但把法家思想、学说进一步发展,为秦始皇统一天下提供了有力的理论依据。

秦庄襄王之子。

出生于赵国都城邯郸,十三岁继承王位,三十九岁称皇帝,在位三十七年。

中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,首位完成华夏大一统的铁腕政治人物。

建立首个多民族的中央集权国家,曾采用三皇之“皇”、五帝之“帝”构成“皇帝”的称号,是古今中外第一个称皇帝的封建王朝君主。

他被明代思想家李贽誉为“千古一帝”。

统一六国之前,有一次,他读了韩非写的书,十分佩服的说:我想和这个人交流,即使死也没遗憾了。

他根据韩非子的中央集权理论开始作为强化国家机器。

在中央,确立了一整套为皇权服务的官僚体制,使皇帝总揽国家一切大权;在地方,废除了所有的分封诸侯国,设立郡县,将全国统一划分为三十六个郡县,皇帝直接掌握地方行政官的任免权。

早年为郡小吏,后从荀子学帝王之术,学成入秦。

初被吕不韦任以为郎,后劝说秦王政灭诸侯、成帝业,被任为长史。

秦王采纳其计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,又任其为客卿。

秦王政十年(前237年)下令驱逐六国客卿。

李斯上《谏逐客书》阻止,为秦王政所采纳,不久官为廷尉。

在秦王政统一六国的事业中起了较大作用。

秦统一天下后,与王绾、冯劫议定尊秦王政为皇帝,并制定有关的礼仪制度。

被任为丞相。

他建议拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;反对分封制,坚持郡县制;又主张焚烧民间收藏的《诗》、《书》、百家语,禁止私学,以加强专制主义中央集权的统治。

还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

秦始皇死后,他与赵高合谋,伪造遗诏,迫令始皇长子扶苏自杀,立少子胡亥为二世皇帝。

后为赵高所忌,于秦二世二年(前208年)被腰斩于咸阳闹市,并夷三族。

出生于洛阳,父亲为当地商人。

汉武帝时期的政治人物,专长为财政。

桑弘羊13岁时“以心计”入赀为侍中,因能“言利事,析秋毫”,深得汉武帝赏识,被委以重任,历任大农丞、大农令、搜粟都尉兼大司农等要职,统管中央财政近40年之久。

终武帝一代,桑弘羊忠心耿耿,聚敛资财以增强国力,为武帝屡败匈奴,多次出巡耀武扬威,打通西域,开发西南等奠立了雄厚的物质基础。

其理财之功连对之十分不满的司马迁也不得不击节赞扬,称弘羊时代“民不益赋而天下用饶”。

公元前80年桑弘羊因与权臣霍光政见不和被杀。

《隋书·经籍志》列出的法家经典有《管子》十九卷、《商君书》五卷、《申子》三卷、《慎子》十卷、《韩非子》二十卷、《新书》三卷、《正论》六卷、《法论》十卷、《政论》五卷、《阮子正论》、《世要论》十二卷、《陈子要言》十四卷、《蔡司徒难论》五卷等。

孤舟浮江,诗心映世:马周诗句中的寒微之志与家国情怀

这位以政论文章闻名史册的能臣,仅存的两首诗作却成为解读其精神世界的密钥,在山水意象与人生哲思间,勾勒出初唐知识分子的精神图谱。

一、孤舟映日:寒微境遇中的诗意突围 《凌朝浮江旅思》开篇 太清上初日,春水送孤舟 ,以晨曦初照、孤舟漂流的意象,构建出极具画面感的羁旅图景。

这种 孤舟 意象并非简单的写景,而是马周早年困顿生活的隐喻——他出身清河茌平寒门,少孤贫而好学,精研《》《春秋》却久困场屋。

诗中 山远疑无树,潮平似不流 的视觉错位,恰似其怀才不遇的生存困境:远山隐于雾霭,暗喻仕途渺茫;潮水看似凝滞,实则暗涌流动,隐喻着诗人内心对机遇的渴望。

这种寒微书写在 岸花开且落,江鸟没还浮 中达到极致。

花开花落的瞬间轮回,与江鸟沉浮的动态捕捉,既是对自然规律的观察,更是对人生无常的哲思。

北宋张耒在《马周》诗中 布衣落魄来新丰 的描述,恰与此诗的孤寂意境形成互文,共同勾勒出寒门士子在盛世中的精神困境。

二、邓林栖枝:知识分子的精神突围 马周现存另一残句 何惜邓林树,不借一枝栖 ,虽仅十字却振聋发聩。

此句化用《·逍遥游》 鹪鹩巢于深林,不过一枝 的典故,却翻转出新的意蕴:当邓林(神话中昆仑山神木)般的机遇近在咫尺,诗人却选择 不借 的傲骨。

这种选择绝非消极避世,而是知识分子在专制体制下的精神突围——贞观十一年,他以《陈时政疏》直谏唐太宗 积德累业,恩结人心 ,展现出比借枝栖息更深远的政治抱负。

这种精神特质在《凌朝浮江旅思》的结尾 羁望伤千里,长歌遣四愁 中得到升华。

面对千里羁旅的哀愁,诗人选择以诗长歌消解,而非攀附权贵。

这种 不借枝栖 的独立人格,与同时代 无人信高洁,谁为表予心 的悲愤形成对照,更显其超然物外的精神境界。

三、政论诗心:双重文本中的士人担当 马周的诗歌与其政论文本构成奇妙的互文关系。

在《陈时政疏》中,他痛陈 百姓承丧乱之后,比于隋时才十分之一,而供官徭役道路相继 ,这种以民为本的忧思,与《凌朝浮江旅思》中 羁望伤千里 的悲悯一脉相承。

其政论文 自古明王圣主虽因人设教,宽猛随时,而大要以节俭于身、恩加于人二者是务 的论述,恰可视为 长歌遣四愁 的另一种表达——将个人愁绪升华为家国担当。

这种双重文本的创作特征,在初唐文人中颇具代表性。

马周既能在《请劝赏疏》中提出 劝农务本 的具体政策,又能在诗中保持 岸花开且落 的审美距离,这种 入世 与 出世 的平衡,使其成为研究唐代文人精神世界的典型样本。

四、历史回响:寒微之志的永恒示 马周诗句在后世文人中引发持续共鸣。

行到水穷处,坐看云起时 的禅意,与 潮平似不流 的静观哲学遥相呼应; 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴 的超脱,暗合 长歌遣四愁 的精神境界。

这种跨时空的共鸣,源于寒微文人共通的生存体验——在时代洪流中保持精神独立,在困顿境遇里坚守理想主义。

在当代语境下,马周诗句的价值更显珍贵。

当现代人面对 内卷 困境时, 何惜邓林树,不借一枝栖 的傲骨,为知识分子提供了精神坐标;当社会焦虑蔓延时, 岸花开且落 的哲学思考,为浮躁心灵注入清凉剂。

这种超越时空的精神力量,正是经典诗歌永恒魅力的最好证明。

从孤舟漂流的寒微书生到位极人臣的贞观,马周的人生轨迹恰似其诗句的双重变奏——既有 春水送孤舟 的凄清,亦有 一语君王见胸臆 的豪迈。

他的诗句不仅是个人命运的文学注脚,更是初唐知识分子精神世界的镜像。

当我们在苏州河畔诵读 太清上初日 时,听到的不仅是千年前的江涛拍岸,更是一个时代寒微之士的灵魂回响。

这种跨越时空的精神对话,或许正是诗歌给予文明最珍贵的礼物。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

魏丑夫:战国权力漩涡中的男宠与人性博弈

魏丑夫作为中国历史上首位被明确记载的男宠,其人生轨迹与秦的政治生涯深度捆绑,在历史长河中留下了耐人寻味的印记。

一、身份谜团:从市井到宫廷的逆袭 魏丑夫的出身始终笼罩在历史迷雾中。

据《》记载,他可能是流亡贵族后裔,或仅为咸阳城中的落魄书生。

一种广为流传的说法是,其因长相酷似宣太后年轻时的初恋情人,被作为政治工具献入宫廷。

这种 替身文学 的设定,既符合战国时期宫廷斗争的残酷逻辑,也暗合宣太后对情感慰藉的深层需求。

在执政晚期,魏丑夫以 侍从 身份进入宫廷,凭借精通音律与善解人意的特质,迅速获得太后宠信。

其从市井到宫廷的跃升,既得益于个人才貌,更折射出战国时期贵族阶层对男性美色的特殊审美——不同于后世对男宠的贬低,战国贵族更看重其文化素养与情感共鸣能力。

二、权力棋局:男宠与太后的共生关系 魏丑夫与宣太后的关系远非简单的情感依赖。

在秦昭襄王早期,宣太后通过 四贵 (、、公子悝、公子芾)掌控朝政,魏丑夫作为 隐形第五人 ,实则扮演着权力缓冲器的角色。

他既不参与核心决策,又能通过情感纽带消解太后的政治焦虑,这种微妙的平衡使其在宫廷斗争中得以自保。

宣太后对魏丑夫的宠爱达到何种程度?史载其晚年将私库钥匙交予魏丑夫保管,甚至允许其参与部分外交礼仪。

这种超越常规的信任,既源于太后对青春情感的追忆,也包含着对权力延续的隐喻——当魏丑夫穿着象征秦国最高礼制的玄端服侍奉太后时,其身份已悄然从男宠转向权力符号的具象化载体。

三、生死博弈:殉葬风波中的政治智慧 秦昭襄王四十二年(前265年),宣太后病危时下令 以魏子为殉 ,将这段关系推向生死考验。

这道殉葬令背后,实则暗含三重政治逻辑:对魏丑夫过度干预政务的警告、对先王的赎罪仪式,以及通过极端手段巩固太后权威。

魏丑夫的绝地反击堪称经典政治博弈。

他通过谋士提出 人死无知 与 先王积怒 的双层逻辑,既利用战国时期流行的无神论思想动摇太后决心,又以孝道伦理迫使太后让步。

这场对话本质上是新兴思想与传统的交锋,庸芮 若死者有知,先王积怒久矣 的诘问,实则暗示宣太后若执意殉葬,将动摇秦国 以孝治天下 的立国根基。

四、历史镜像:男宠现象的文化透视 魏丑夫现象绝非孤例。

将之与同时期与的组合对比,可见战国男宠的两种典型模式:嫪毐代表政治投机型,最终因觊觎王权而覆灭;魏丑夫则代表情感依附型,通过精准把握权力边界得以善终。

这种差异折射出战国时期贵族对男宠的双重期待——既是情感寄托,更是权力游戏的参与者。

从文化史视角审视,魏丑夫的存在挑战了传统性别秩序。

在男权主导的战国社会,宣太后公开豢养男宠并赋予其政治影响力,实则是女性统治者对性别压迫的隐性反抗。

这种 以男宠制衡男权 的策略,与后世设置 控鹤监 有着异曲同工之妙。

五、余音绕梁:历史评价的维度重构 后世对魏丑夫的评价长期陷入道德批判的窠臼,但若置于战国历史语境中重新审视,其存在价值远超 男宠 标签。

他既是宣太后情感世界的投射载体,也是秦国权力结构的润滑剂,更是研究战国性别史与政治文化的重要标本。

在坑出土的青铜水禽坑中,学家发现多具青年男性骸骨与女性贵族合葬,这种 反传统殉葬模式 或许正是宣太后-魏丑夫关系的物质遗存。

它提示我们:历史人物的价值判断需要超越简单的善恶二元论,转而关注其在特定历史条件下的行为逻辑与文化意义。

魏丑夫的人生轨迹,恰似战国权力棋局中的一枚特殊棋子。

他既无法掌控自己的命运,又在不经意间改写了历史走向。

当后世学者在竹简残片中拼凑其人生碎片时,看到的不仅是一个男宠的,更是一个时代对权力、情感与生死命题的终极叩问。

这种跨越两千五百年的对话,或许正是历史研究最迷人的魅力所在。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。